|

||||||||||||

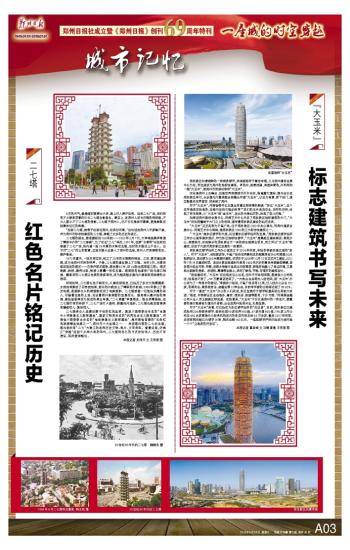

6月的天气,像是随时要喷出火来,路上行人挥汗如雨。但在二七广场,却仍然有不少游客顶着烈日与二七塔合影留念。事实上,在郑州人成长历程的相册里,不少人都少不了二七塔的身影,二七塔于郑州人,已不仅仅是城市徽章,更是凝聚百姓集体记忆的图腾。 “没到二七塔,就等于没到过郑州,没来过河南。”这句话在郑州几乎家喻户晓,作为郑州市标志性建筑的二七塔,承载了太多的历史和追忆。 二七塔的诞生,要追溯到近100年前——1923年2月7日,大军阀吴佩孚制造了震惊中外的“二七惨案”,为了纪念“二七”英烈,1951年,在原“长春桥”旧址附近修建了二七广场,场内建一座15米高的木制纪念塔,当时的木塔还上不去人。出于对“二七”烈士的敬意,这座木塔从此渗入了郑州的血脉,郑州人对其崇敬有加,爱护备至。 1971年夏天,一场风雨过后,屹立了20年的木塔轰然倒地。之后,要求建设新塔,成为全郑州市民的呼声。于是,二七塔的建设提上了日程。当年9月,木塔改修成现在的塔式——双身并联式塔身,塔全高63米,共14层(包括底座三层)。塔式新颖、独特,雄伟壮观,钟楼上高矗一枚红五星。塔底层有地道穿广场与道口相通。重修后的二七塔以全新的身姿面世,成为越来越多国内外游客到郑旅游的必选项。 时间流转,二七塔也在不断变化,从建成到现在,已经历了多次大规模整修:水泥地面换成了花岗岩地面,陈旧的外貌加上了精细的外粉刷,1986年换上了新式电梯,连塔钟也从机械塔钟变成了电脑塔钟。二七塔就像一位饱经风霜的老人,守望着这里的土地、见证着郑州新商都的发展变化。塔周围从最开始的果园、绿地逐渐演变为现在的商业帝国,“二七商圈”举国闻名。每当夜幕降临,在二七塔灯饰的照射下,二七广场灯火通明、商圈流光溢彩,二七塔也愈发显得具有摩登范儿、国际范儿。 二七塔受众人追捧还源于他的红色血液。国家六部委联合命名的“全国中小学爱国主义教育基地”、国家文物局命名的“优秀社会主义教育基地”、河南省六部委联合命名的“省级爱国主义教育基地”、是河南省首推的“五条红色旅游精品线路之一”、郑州市十大品牌之一……走进塔内部的二七纪念堂,塔内陈列有“二七”大罢工的各种历史文物、图片、文字资料。看着这些,仿佛又“穿越”回那个水深火热的年代,二七塔用自己的方式告诉世人:历史不可遗忘,英烈更须铭记。 本报记者 刘伟平 文 王秀清 图 |

| 3上一篇 |