|

|

|

| 3上一篇 |

|

|

|

|||||||||

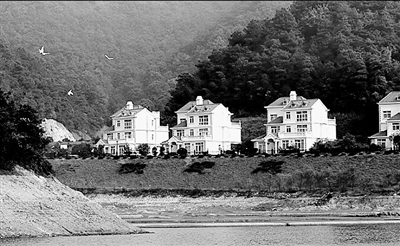

在全省一百多个县中,位于大别山深山区的新县是个“小不点儿”,但在涉外劳务方面,新县却拥有许多全省第一乃至全国第一。 近年来,新县因涉外劳务发达而名扬天下,当地出现了争先恐后的出国务工热潮,昔日很少走出大山的山民们闯出了一条走出国门赚洋钱的致富路子。这个仅有36万人口的山区小县,已成为全国涉外劳务输出大县。 如今来到新县,走进一个个村庄或者一户户农家,会听到村民们经常在谈论一个共同话题——出国。改革开放之前,出国对这个国家级贫困县的农民来说,几乎是可望不可即的事情。如今,他们已经习以为常,只是更关心去新加坡还是韩国?去欧洲还是美洲…… 有人说时下新县全县的外汇储蓄比全省农行系统的还要多,为啥?因为这里出现了很多“地球村”。 本报记者余英茂文/图 在新县外派劳务培训中心的黑板报上,一首名为《送哥打工歌》的歌曲引起了记者的关注,歌词写得很有趣,令人想起了久违的《送朗当红军》。 战争年代,新县人争相送郎送子当红军,如今,送亲人出国打洋工在新县形成热潮,全县平均每5人就持有一本出国护照。 见到陪同记者采访的李太福,新集镇代咀村71岁的柳秀英老人关切地问:“又招人呢?这回去哪个国家?”柳秀英的老伴早逝,家里曾经一贫如洗,现在8个儿女都出国打工了,她家成了当地的出国“大户”,这个家庭一举脱贫致富。 从1994年至今,新县共有1.3万人次出国务工,遍及20多个国家,该县外派劳务人数、涉外劳务收入、外汇储备连续12年位居全省各县之首,全省出国劳务人员中每5个人就有一个是新县人。 近年来,国外用工方对务工者的要求越来越高,只有有备而来,出国务工者才能实现梦想。新县投资数千万元在全国率先建成了劳务输出培训中心和现代化的涉外职业技术学院,年培训能力上万人,使该县涉外劳务实现了从低层次的体能型向高层次的技能型转变,被国家商务部誉为“全国县级劳动力转移培训基地的一面旗帜”。在新县调研时,省委书记徐光春感慨地说:想不到深山区里有个国际劳务培训输出单位! 多年来,新县务工者在国际劳务市场上赢得了普遍欢迎,没有一人被退回。1999年,该县务工人员在南京参加赴新加坡建筑劳务技术考试,在30多个地区的参赛者中,新县队夺得了第一名,仅箭厂河一个乡就有近500人通过了考试。1998年、1999年新县人连续两年夺得中建南洋总公司赴新加坡技术考试“合格率冠军”。新县涉外劳务品牌享誉国外,在新加坡,新县劳务人员居全国第一;在日本,100多家企业专门招用新县人;在韩国,三星集团首次招用中国研修生就专门要新县人…… 来到新县县城,记者被城郊小潢河边的别墅群吸引住了,只见一排排欧式风格的小洋楼依山傍水,错落有致,在蓝天白云映衬下,这些别墅格外抢眼!这里是旅游度假区吗?看着一脸疑惑的记者,李太福笑了:“这些别墅都是本地的出国打工人员盖的,有人把这里叫作‘地球村’!” “地球村”的本名叫小木城村,这是一个人口不足130人的小村子,全村人均耕地不足3分,依靠土里刨食,村民们曾经连肚皮也填不饱。现在,小木城村几乎家家都有人在国外打工,务工地达10个国家,创汇折合人民币达2000多万元,人均存款达2.76万元,原本贫困的小山村家家盖起了别墅。 村民刘远焰拥有三幢这样的别墅。如果在几年前,这是刘远焰想也不敢想的事,虽然他有的是力气,还懂工程车驾驶技术,但“那时挣二三十年,也未必能盖起别墅”,刘远焰告诉记者。2002年,刘远焰以自家房产作抵押在银行贷款,才圆了出国梦赴日本打工,年薪10多万元。第一年他就还清了贷款,3年后他拆掉了原来住的土坯房,用挣来的“洋票子”盖起了漂亮的小洋楼。 李太福说,“地球村”里不光住房“洋气”,人也很“洋气”,从国外回来的村民带回了多个国家的货币,在一起聊天就像开“联合国会议”,因此这个村被人戏称为“地球村”。 出国务工使新县农民的收入“打着滚往上翻”,打工回国后,多数人没有再回到农村,先后有8000多位农民搬出交通不便的深山区,进入城镇建房兴业。 新县,是一方与中国革命血脉相连的热土,这里是全国12个“将军县”之一。然而,翻过硝烟弥漫的历史篇章,留下的是两个字:贫穷。 新县是一个集“老、山、边、穷”于一身的国家级贫困县,新县对外劳务合作管理局局长李太福告诉记者,改革开放之初,新县曾被称为“三不过一”县:全县年生产总值不到1个亿,仅有7700万元;财政收入不到100万元,仅有98万元;人均收入不足100元,仅有86元,全县82%的群众生活在贫困线以下。1992年,该县在全省县域经济综合实力排名中倒数第一,当时有一种说法叫“北有台前,南有新县”。 1983年10月,时任河南省省长何竹康深入到新县实地走访时,看到这里有相当一部分农民无钱、无粮、无衣、无房、无家具,人称“五无农民”。该县箭厂河乡黄谷畈村农民闵继连的儿子、女儿都接近成年,一家三口只有一张床,一条破被子已经用了60多年。何竹康情不自禁地流着热泪说:“没想到建国这么多年了,老区人民的生活还这么困难……” “大路三尺宽,小路一线天,出门就爬坡,挑担难换肩”,这句民谣是新县昔日交通状况的真实写照。“七山一水一分田,一分道路和庄园”的新县,只剩下3%的平原与耕地,农业的发展空间微乎其微。大山阻隔了交通,也阻隔了新县人的观念与经济的发展,农民对一份温饱生活的追求,竟然成了奢望。 对外开放为新县农民带来了改变命运的机遇。20世纪90年代初,新县农民通过中建总公司,第一次走出国门打洋工。这个偶然的机会,使当地政府敏锐地意识到,涉外劳务是改革开放过程中出现的新生事物,具有投资小、风险小、见效快等特点,开发海外劳务市场大有可为。 与其困在山里受穷,不如出去闯闯。在中央对口扶贫部委的支持下,新县把目光投向了广阔的国际劳务市场,成立了劳务输出公司,有序开展对外劳务输出,拉开了引导农民漂洋过海闯世界的序幕,用该县县长杨明忠的话说就是“挣老外的钱”。 然而,对于当时还很少走出大山的山民们来说,进国内的城市打工尚需要一定的勇气,何况是出国呢?不仅语言不通,“万一挣不到钱,出国走得那么远,怕是连家也回不来了!”有人这样担心。 1994年,新县劳务输出公司组织第一批人员前往韩国务工时,尽管进行了广泛宣传动员,却是应者寥寥。万般无奈之下,作为涉外劳务开拓者的李太福只好劝说妻子从单位辞职,带头做第一批吃螃蟹者,用亲身经历去现身说法。好说歹说,13名劳务输出公司工作人员的亲属和另外3名农民终于走出了国门。 出国打工的报酬相当诱人。李太福介绍说,一个经验丰富的厨师,在德国务工的月薪达1.6万元,电脑程序设计等专业技术人员在日本务工的年薪为20~30万元人民币,即使是从事体力劳动的渔工,年收入也在3万元人民币以上。除了工资,国外的雇主还向务工者提供带薪休假、探亲往返机票、社会保险等福利待遇。 仅仅过了一年,看到出国打工者一个月就能挣来山民们一两年的收入,劳务输出部门很快变得门庭若市,出国打工成了当地农民梦寐以求的心愿,“连漂亮姑娘也争着要嫁给打洋工的小伙子”,李太福说。 进入新世纪,新县把涉外劳务作为加快老区经济发展的一项重要产业来抓,2002年在机构改革中专门设立了全国首家对外劳务合作管理局,各乡镇都建立了外派劳务管理机构。新县县委书记詹玉锋认为,新县劳务输出的最大特色,就是一开始政府就“领着农民找工作”,逐步发展到群众自觉学技能、有序输出,不像其他地方,多是群众自发外出,然后才是政府规范和组织。 和那些涌进都市里打工的中国农民一样,出国打工的新县农民最初的想法很简单也很现实:无非就是多挣些钱,让自己曾经困窘的日子过得滋润一些。 他们的梦想在短短两三年就变成了现实:拿到了比家乡的县长还要高几倍的工资,拥有了令人艳羡的财富,住进了小洋楼……很多人认为,这些人从此可以在家里享清福了。 令人惊奇的是,出国打工者回到家乡后,几乎无一例外地做起了“老板梦”,开始了又一轮创业历程。 1996年3月,晏红志和妻子来到韩国大邱市,他在一家纸袋厂里打工,爱人在一家纺织厂里上班。仗着年轻身体棒,夫妻俩就像“拼命三郎”一般经常加班加点,两年后获得30多万元报酬。时间长了,晏红志惊奇地得知,韩国的很多企业老板竟然也是通过出国打工积累起创业资本的,很多韩国人都有过到美国打工的经历,回国后几个人便合股办企业。这个发现使晏红志深受启发,燃起了创业的激情:“为什么仅仅满足于做一名打工仔呢?我不也可以干一番自己的事业吗?” 1999年,返回家乡后的晏红志买下了1000亩荒山的开发权,投资18万元聘用乡亲从事板栗、李子等经济林开发。通过苦心经营,昔日的荒山在晏红志的手下变成了花果山,每年都有上万元的经济效益,远期效益更可观。“不满足于做名打工仔”已成为新县出国务工群体的共识。 晏红志的故事构成了一个新型农民的传奇。在很多新县出国务工者眼中,“换脑子”、“找路子”比“挣票子”似乎更重要。八里贩镇农民王焱在日本务工期间用心学习日语,2001年通过了一级日语资格考试。回国后一些公司找到她当翻译,月薪上万元,她却谢绝了,回到送她出国的新县劳务培训中心当日语教师。“出国不仅是为挣钱,主要是开阔眼界,学知识,好回家乡发展。”王焱说,“我现在讲课只拿一千六的月薪,但我不后悔!” 一批批走出国门的新县农民挣回了大把的洋钱,年创外汇9000多万美元,人均年纯收入在6万元以上,他们回国后经商办企业,带动了3万多名农民脱贫,促进了县域经济的发展,新县县域综合经济实力已由全省倒数第一上升到前50位。 漂洋过海闯世界 深山出现“地球村” |

| 3上一篇 |