|

|

|

| 下一篇4 |

|

|

|

|||||||||||||||

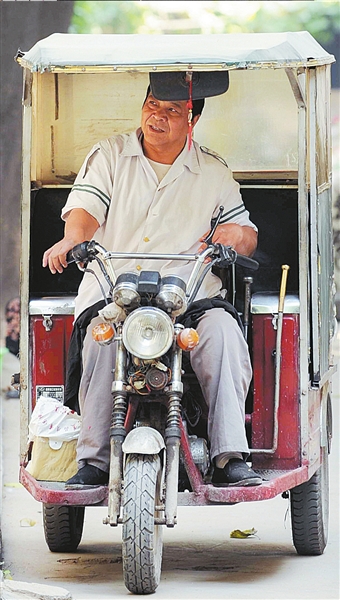

采写: 本报记者 李洪太 简薇薇 安群英 摄影: 本报记者 李利强 题字: 王继兴 “感恩的心,感谢有你,伴我一生,让我有勇气做我自己……” 月满人间,情暖心房。2008年9月14日,中秋之夜,郑州市二七区陇海大院。伴着深情悠扬的《感恩的心》,一群人簇拥着一位身着红衣、坐在轮椅上的残疾人来到社区广场。这是一场特殊的“老邻居中秋团圆赏月会”,把我们带到了一个绵延32年的爱心世界—— 32年 不幸一个接一个 红衣人是“赏月会”的主角,名叫高新海,今年57岁,陇海大院社区的一位普通居民,1976年在沟赵农场插队时,突患急性横贯性脊髓炎致高位截瘫,胸部以下完全失去知觉,从此失去了行走的能力。整个身体,只有一双手,还能自由支配。 然而,不幸仍未结束。1983年,家里的顶梁柱、一直悉心照顾他的二哥因病去世;1987年,疼爱他的母亲患结肠癌做了切除手术;1997年,大哥因肺病也做了切除手术;三年前,父亲又患上老年痴呆。 历经诸多不幸,高新海依然乐观向上。在陇海大院,邻居们经常看到的是他灿烂的笑容,听到的是他爽朗的笑声。笑声、笑容的背后,蕴含了亲人、朋友、邻居,还有党和政府无声的关爱…… 32年 亲人始终手相牵 从一个健康、开朗的小伙子,转眼间成了一个生活完全不能自理的残疾人。面对厄运,高新海和他的家人来不及惶恐和悲伤,从他患病的那一刻起,全家人就投入了与病魔的战斗。 高新海发病时,父亲远在乌鲁木齐机务段当火车司机,母亲又体弱多病,在郑州的大哥高新生、二哥高新民,义无反顾地承担起看护的责任,立即向单位请假,带着高新海走上求医之路。从郑州铁路中心医院,到河南医学院,到北京协和医院,两位哥哥始终陪伴左右。 看病失望而归,尚未成家的二哥成了照看高新海的主力。由于胸部以下没有知觉,高新海小便不能自控,几分钟就要一次,大便则必须有人帮忙,先打上开塞露,再用手帮他抠。吃饭、穿衣、帮他排大小便……成了二哥每天必须做的功课。为了照顾弟弟,他耽误了自己的婚姻,直到32岁时才结婚。 然而,天有不测风云,这样一个好哥哥,却在1983年因患肝癌,带着对弟弟的万般牵挂离开了人世。 二哥去世后,母亲拖着病弱的身体接起看护的任务。“高婶真是个坚强的母亲,自己做了癌症手术后,还坚持照顾老三!”采访中,不断听到邻居们发出这样的感叹。 可母亲毕竟年纪大了,干活时经常摔伤,力不从心。1998年,36岁的妹妹高新霞主动从单位申请提前“下岗”,接过了照顾哥哥的接力棒。每天过来给哥哥和父母做饭、洗衣,干些日常家务,往返于两个家庭,至今已经十年。许多到过他家的人,都会难忘她那默默劳作的背影。 亲情的力量,化作生命的支撑,让高新海对这个虽然残缺、但却充满温馨的家庭有着深深的依恋。 32年 邻居战友传爱心 32年,一万多个日日夜夜,数不清的难题,除了家人,还有更多的好邻居、好“战友”给高新海注入生活的勇气和力量。 高新海说,从1976年病瘫到现在,32年,好邻居、好“战友”(当年一同下乡的知青朋友)的爱心接力,从没有掉过棒。 刚得病的前几年,常三(常思军)、小贵(王金贵)、小生(孙豫生)和樊跃出力最多。在铁路中心医院住院时,四人天天守护在病房。在陇海大院,谁都知道,戴眼镜的孙豫生最爱干净,但就是他,却天天把头探到床单下,一盆一盆倒大便,像自己家人一样。 从生病前铁路少年足球队的守门员,到别人不抱就不能动的“废人”,高新海的内心几经沉浮挣扎。住在对门的常思军摸准了他的心思,跑过来和他挤在一张床上,每天“卧谈”:邻家女孩、世界杯、球星马拉多纳、人生责任……真情的话语终于化解了忧伤。 到武汉看病人手不够,院内邻居石头关掉自己的小卖部,说走就走,一陪就是一个多月,顾不上家中还有一个患小儿麻痹的妻子。治疗没有起色,邻居们又把希望寄托在康复训练上。四人一组,两人架胳膊,两人拉腿推背,每天两次,坚持不懈…… 上班,上学。1982年前后,常思军等伙伴先后走出了陇海大院,张海龙、孙继成、许兰生等又接过了爱心第二棒。 6年时光,高新海的病情日渐平稳,邻居们的关爱依然延续。办理工伤鉴定、报销医疗费……朋友们热心帮忙。紫荆山大楼开业,邻居们推着他逛商场;遇有球赛,球友们把他推到火车头体育场;冬天一起赏雪,夏天一起乘凉;啥时候该吃药,啥时候换煤气罐,大家比他记得还清…… 四年一度的世界杯,更是朋友们狂欢的盛宴,当年的球友和邻居不约而同地来到高新海家,买点啤酒,带点小菜,有时连老婆孩子也一起带来,重温过去的时光,释放生命的激情。他们要用关心填满他的生活,用关爱填满他的心灵。 岁月流转,真情不变。这个人工作忙了,那个人又担起来,一棒又一棒,陇海大院的爱心从来没有打过折。 小毛(王志平):因为眼睛工伤提前退休,就主动承担起陪高新海洗澡的任务。“每次洗澡,都是我坐着轮椅,他在后面推,一起来到家附近的苗圃澡堂,先把我从轮椅上抱下来,脱衣服抱进大池,搓背洗干净后,再穿上衣服抱上轮椅,然后推着回家。”高新海说,“一洗就是十年,直到苗圃澡堂关门。” 老扁(赵新义):32年来,他成了高新海的专职理发师。让老高看上去清清爽爽,他才感到舒心。清晨醒来,去老高家看看,再“顺手”端盆洗脸水,倒倒夜里排的小便,赶上老高排大便,又是揉肚子,又是用手抠,这一切,已经成了他多年的习惯。 老陈(陈会云):两年前被聘到大院当了保洁员,被爱心感染,和另外一名保洁员老李一起,也成为高新海家的常客。抱他上助力车、修车、收拾家务……赶上啥事干啥事。 老贾(贾留成):每天都要到高新海床前聊聊,买菜时,帮他捎上一把,打酱油,给他带上一瓶。 杨继增:二哥去世后,高新海曾极度消沉,杨继增看在眼里,立即带着自己刚出生两个月的女儿和奶粉尿布住进他家,整整一个星期…… “多了,太多了。”高新海眼含热泪,深情地说,大院里几乎每个人都帮过他,走了一拨,又来了一茬。老朋友们老了,年轻人孙磊和于洋又跟了上来。 32年 党的阳光暖心田 “咱们的残疾孩儿来了。”回忆起1981年10月到二七区民政局办理工伤手续时,不知谁喊的一句话,让高新海异常激动,他说,这句话永远定格成他心中最温暖的风景,政府真把咱当成孩子了。 32年来,二七区、一马路办事处和社区把他当成重点帮扶对象。第一批实行低保时,就给他办理了全额低保和伤残补助,逢年过节各级领导都要到家里慰问。 在高新海的家门口,有一个残疾人专用斜坡。这是社区协调铁路系统专门为高新海“量身打造”的,从斜坡上,高新海可以开着残疾人助力车直接到自己床边。 在高新海的床头,有一个方形的提示牌,办事处和社区书记、主任的手机号码都写在上面。只要家里有事,随时可以联系。而高新海却很少打这个电话,因为社区主任来得很勤,一天一趟,还有这帮邻居一天几趟,有啥事随时都解决了。 “党和政府给了我信心,好邻居给了我勇气,好战友给了我温暖。我咋能不笑着过日子?”“中秋赏月会”上,高新海的话,像皎洁的月光,拨动着在场每个人的心弦。 32年不离不弃,32年真情相守。爱心,在陇海大院生成,在陇海大院汇集,在陇海大院传播。正是这种超越骨肉亲情的爱心,把生活中的苦难和不幸,悄悄抚平,转化成欢乐的符号,转化成抚慰心灵的雨露,滋润着这个百年大院一户户居民的心。 爱心榜 常思军:邻居、郑州铁路公安处警卫科科长,中共党员,50岁。 赵新义:邻居,铁通公司职工,中共党员,52岁。 王志平:邻居,工伤病退,49岁。 杨继增:同学、邻居,郑州客运段职工,内退,58岁, 孙豫生:邻居,郑州机务段职工,内退,51岁。 贾留成:邻居,退休,62岁。 刘万顺:邻居,郑州东站职工,中共党员,52岁。 张海龙:邻居,郑州电务段职工,中共党员,43岁。 王金贵:邻居,铁路供电段职工,中共党员,54岁。 陈会云:陇海大院保洁员,56岁。 王家新:战友,郑纺机退休,57岁。 程意祥:同学,郑州机车配件厂职工,退休,58岁。 许兰生:邻居,郑州机车保温段职工,44岁。 何 亮:同学、战友,铁路系统职工,中共党员,57岁。 巴树森:同学、邻居,原铁路装机厂厂长、书记,退休,中共党员,58岁。 王秋英:战友,铁路生活供应段,内退,中共党员,52岁。 孙继成:邻居,42岁。 于 洋:邻居,铁通公司职工,22岁 孙 磊:邻居,郑州客运段员工,21岁。 相关链接 陇海大院 陇海大院,又称陇海院。位于郑州市陇海中路。公元1913年(民国二年),为当时修筑陇海铁路而筹建的“陇秦豫海铁路总公司”办公大院,至今已近百年。旧址在郑州闻名遐迩。相传,大院广植丁香花木,花开时节,馨香宜人,有丁香院之誉。曾为铁路老干部宿舍,现有楼房22栋,约700户居民,归属二七区一马路办事处陇海大院社区。 |

| 下一篇4 |