|

|

|

| 3上一篇 下一篇4 |

|

|

|

||||||

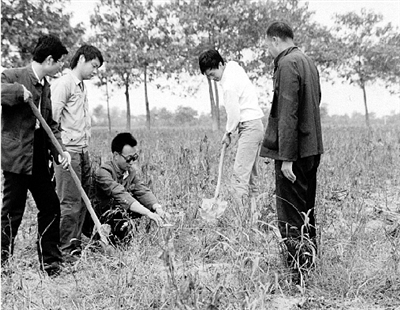

本报记者 陈锋 实习生 符永超 1988年,注定要写进中原崛起的史诗中。 这年春天,郑州高新区在市区西北培土奠基,扬帆起航。 由此,地处内陆的河南开始耕作创新发展的试验田,古老的中原大地打开了改革开放的一扇窗。这扇窗,是郑州和中原大地走向世界的管道,它承载着内陆地区开发开放、追赶和超越的期盼和信心,托付着内陆人民革故鼎新、海纳百川的气势和胸怀。 外面的世界很精彩,这里的世界很绚烂。透过这扇窗,外面的人们感知着郑州,了解着中原,中原的人们也观察着世界,捕捉着未来。透过这扇窗,沿海和内地、国内和国外的信息、技术和资本,跃起来,流动起来。 “1988年开工时这里一片荒凉,除了庄稼地和村庄,就是荒草坡和烂泥塘。从零起步,高新区伴随改革开放的春风诞生了!”提起创建高新区那段激情燃烧的岁月,时任郑州市副市长、高新区筹建组组长,后任河南省副省长、省人大常委会副主任张以祥声音有些激动。 这年4月,张以祥签发文件,正式向省政府报送开发区(即现在的高新区)规划建设方案。 从最初的选址测量到立下第一块界碑,从第一家企业东风金属制品有限公司奠基到第一条供电线路动工,高新区的建设者以拓荒者的精神和气势,耕作着这块试验田,擦拭着这扇窗,一路筚路蓝缕,一路风餐露宿。 1991年,经国务院批准,郑州高新区成为国家级高新技术开发区。“没有出过国的人,到了高新区,就知道外面的世界是啥模样”,这句话,或许能很好地注解当时人们对高新区的期盼和印象。 时间如白驹过隙,一闪而过。如今的高新区风华正茂,依靠闻名全国的创新产品和技术,引领着中原崛起的科技坐标。高新区管委会负责人告诉记者,20年来,全区累计列入国家、省级火炬计划项目223项,累计实施高新技术产业化重点项目64项,经认定的高新技术产品1130余项,郑州大学、解放军信息工程大学等著名高等院校相继入驻,全区拥有国家级、省级科研院所70余家,各类工程技术中心150多家,科技人才近4万人,博士1700余人、硕士3500余人,创新人才密度居全省之首,综合自主创新能力居中原之首,居全国54家高新区第15位。 2007年3月,河南省委书记、省人大常委会主任徐光春在郑州高新区调研时指出,开发区是新产品、新技术、新企业、新人才、新体制、新政府的试验区和示范区。近年来包括郑州高新技术产业开发区在内的河南省开发区建设取得了明显成效,基本发挥了开发区的作用。要进一步加大对开发区工作指导、支持、扶持力度,真正使开发区成为改革的试验区、开放的窗口。 今年5月,省委常委、市委书记王文超对高新区提出希望和要求:“一是科技创新的主平台,是郑州市、河南省乃至中部地区科技创新的主平台;二是体制创新的试验区;三是产学研合作的基地。四是现代化、国际化、生态型、独具特色的科技新城区”。 曾经的足迹,回荡着创业开拓的豪情;未来的蓝图,诠释着更好更快发展的热望。郑州高新区将以更高的坐标、更新的理念倾身前行,走在中原改革开放的最前方。 |

| 3上一篇 下一篇4 |