|

|

|

| 下一篇4 |

|

|

|

||||

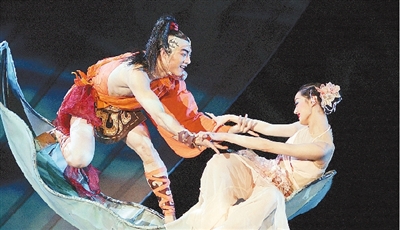

本报记者 李鲁愿 “他们用发展文化产业的金钥匙,打开了中原文化的千年宝库,实行大文化、大主题、大运作,打造了一批叫得响、应者众的大品牌。文化产业已成为中原崛起的引擎和加速器,其经验值得借鉴。” 2008年5月,镇江市政协主席郭礼荣率团赴郑州、登封等地考察我市文化产业后,在考察报告中这样写道。 正如镇江市领导所云,相对于30年改革开放为郑州各行业带来的巨变,郑州的文化事业、文化产业更像是一夜春风,短短数年呈现百花共放繁荣局面,达到历史发展最好时期。坐拥中原文化富矿的郑州,正大步流星迈向文化强市。 一、用发展文化产业的金钥匙打开中原文化宝库 在大家眼里,郑州真正拥有历史文化名城头衔并没有几年,“火车拉来的城市”、“中原商贸城市”、“新兴工业强市”是大多人对她的印象。 郑州文化积淀非常深厚。有人曾用“伸手摸着秦砖,抬脚踢着汉瓦”、“郑州自古是战场,牧童常拾旧刀枪”来形容其古老的文化厚土和位居“中原之中”的战略地位。据统计,郑州现有国家级文物保护单位38处,省级文物保护单位76处,国家和省级非物质文化遗产7处,拥有古迹之多在省会城市中屈指可数。1992年中华炎黄文化研究会几经考证宣布郑州新郑市为轩辕黄帝出生地;2000年,中国夏商周断代工程会议宣布商代第一代君王——汤的立国都城建在郑州; 2004年,中国古都学会宣布正式将郑州列为中国第八大古都。 不过,郑州留给人们更鲜活的记忆,还是从一部风靡全国的电影《少林寺》开始。上世纪80年代,李连杰主演的这部电影让藏于深山的千年古刹少林寺名扬天下。“到少林寺去!”成为那个时代年轻人的英雄梦想。许多人从而知道少林寺在登封,登封在郑州。 2003年,郑州市再次以少林武术这一世界著名非物质文化遗产为素材,推出大型原创舞剧《风中少林》。这台舞剧将阳刚武术和浪漫自由的舞蹈结合起来,独具文化内涵和艺术魅力,一经面世便风靡海内外,至今仍然盛演不衰。2005年《风中少林》获得第五届中国舞蹈“荷花奖”舞剧金奖,2006年入选国家舞台艺术精品工程“十大精品剧目”,2007年获中宣部“五个一”工程奖、囊括文华奖四项单项奖。 一部《少林寺》为郑州引来了如织的游客,一部《风中少林》更是让郑州拥有一张走向世界的文化名片。尽管从《少林寺》到《风中少林》时间跨度20多年,但郑州人终于发现:祖先留下的历史文化遗产是一座开发不竭的宝库,它才是一座城市之根脉、之灵魂、之魅力所在。 郑州又何止一个少林寺呢?在这块古老的土地上,我们能够隐约听到大禹三过家门而不入的匆匆脚步、郑国子产力主改革的慷慨陈词、官渡之战的烈马嘶喑、美男潘安的爽朗笑声、李白杜甫的或昂扬或沉郁的吟咏;我们可以看到刘邦项羽对垒的鸿沟、达摩九年面壁的栖身之洞、北宋王陵的凝重石刻、巩县石窟寺的帝后礼佛盛景……数不胜数的文化遗迹不仅增添了郑州人的自豪,更重要的是我们可以“就地取材”,创造出新时期惊天地、动鬼神的文化产品。这些优势,全国有几个城市能与之媲美?我们决不能躺在上面睡大觉了。 二、用改革的办法迎来文化发展的春天 2005年,注定在郑州文化发展史上留下浓重一笔。 按照中央和省委、省政府指示精神,2005年8月21日,郑州市召开加快文化产业发展和深化文化体制改革工作会议,“发展文化产业”被提到前所未有的高度。在这次会议上,郑州市委书记李克、市长王文超明确提出,文化体制改革要坚决实现“三分”:政事分开、政企分开、管办分离,文化产业发展要由找“市长”向找“市场”转变。紧接着,郑州市出台《关于深化文化体制改革,加快文化产业发展的实施意见》,提出要打造一批文化精品项目,培育一批知名文化品牌,发展一批产业龙头企业;要在税收、用地、人才方面实行优惠政策,扶持文化产业发展壮大。 2006年12月22日,市委九次党代会正式提出郑州要实现由文化资源大市向文化建设强市转变。 只有机制体制的创新才能激发文化生产力,只有在政策的推动下才能实现文化产业质的转换。 一个文化体制改革推动文化大发展的大潮正在风起云涌的兴起。 文化产品的诞生能否不使用我们原来的操作模式:一个剧团,再有剧本、导演、舞美,然后排出节目来?能否实行公司化的操作模式?郑州市天人文化旅游有限公司再次以挖掘禅宗和少林武功资源为切入点创作大型山地实景演出剧目《禅宗少林·音乐大典》开了一个先例,该剧以嵩山为自然实景舞台,借助恢弘的灯光工程和逼真的音响系统将禅乐与大自然的各种声响融合在一起,构成天籁般的禅韵。项目一期投资1.15亿元,三期累计投资3.5个亿。 (下转第四版) |

| 下一篇4 |