|

|

|

| 3上一篇 |

|

|

|

||||||||||||||||||

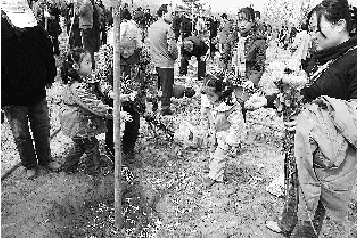

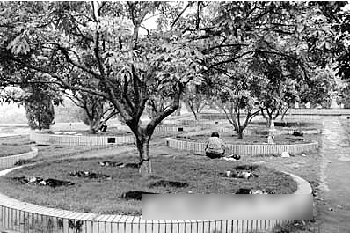

这是南宁一墓园内的树葬区。树葬是把骨灰盒(坛)封好后埋在树下,地面嵌上卧碑,比传统墓葬节约土地。 新华社发 核心提示 我国地少人多,随着社会经济发展,墓葬用地需求和土地资源紧缺的矛盾日益凸现。有专家指出,随着城市人口老龄化加剧,一些小型经营性公墓土地资源面临枯竭,“死墓”危机日益成为现实威胁。 树葬、花坛葬、草坪葬、江葬、海葬……近年来,体现节地、绿色等现代环保理念的生态殡葬应运而生。记者在江苏、天津等地调查发现,尽管生态观念逐渐深入人心,但生态葬推行面临“边缘化”的现实困境。 生态殡葬主张回归自然,主要葬法是树葬、花葬、草坪葬、江葬、海葬等,骨灰深埋地下或抛洒海中,地上不留标记物,以树、花等代碑,以达到节约土地资源,保护生态环境的目的。目前,在南京、上海等地推行的新型生态树葬,采用可降解的环保骨灰盒,土地循环利用,完全符合生态、绿色要求。 在目前各种葬式中,占地的墓葬仍然占主导地位。在南京,目前墓葬占90%左右,花坛葬、树葬、江葬等生态葬所占比例不到10%。类似的情况也出现在天津、上海等地。南京市殡葬管理处对2137位普通市民的抽样调查显示,骨灰深埋仍然是当前人群最能接受的墓葬方式,只有10%左右的受访者表示接受生态葬,其中学历越低,接受生态葬的比例越低。 上海殡葬文化研究所所长诸华敏表示,我国从上个世纪50年代开始的第一次殡葬改革,初步实现了从保留遗体到保留骨灰的转变,现在急需进行第二次殡葬改革,实现从保留骨灰到不保留骨灰的转变。“推行生态葬是第二次殡葬改革的重要内容,直接关系到改革的成败。” “目前,生态殡葬还未真正被社会公众广泛接受。”诸华敏认为,第一次殡葬改革的顺利实施得益于行政力量的强力推动,而目前推进生态葬主要依靠市场调节和社会观念转变。“老的墓葬模式影响了人们几千年,替代起来不是一朝一夕的事情。预计在相当一段时间内,生态葬只能被一部分人所接受。” 生态葬推行阻力何在? “选用何种殡葬方式,钱不是主要问题。”天津市民黄伟告诉记者,他去年花上万元给去世的父母买了一块墓地,之所以选择买墓地,是因为这种方式最能体现“入土为安”。墓地,就是父母的另一个家,看得见,摸得着,心里塌实。“海葬虽然环保,但总觉得是在对空气寄托哀思,而植树葬虽然也能看得见,摸得着,但我总担心,万一树枯死了,怎么办?” 黄伟说。 除了传统观念,来自社会的压力也使很多人对生态葬“敬而远之”。南京市民姚光远说,他父亲是大学教师,今年初去世,留下“简朴操办后事”的遗嘱。本来他想给父亲办花葬,因为父亲一辈子桃李满天下,而且特别喜欢养花弄草,但亲朋好友的质疑让他不得不操办传统的墓葬。“有的亲戚问,你父亲给你留下了两套房子,你怎么连块墓地都舍不得买?”姚光远说,这样的话让他“难以招架”。 一些采用生态方式安葬亲人的家属也面临各方压力。记者在南京雨花功德园碰到了正在采用树葬方式安葬亲人的王女士。王女士告诉记者,她的父亲是工程师,身前留下遗嘱要树葬。“我理解、支持我父亲,也替他感到自豪,但家里其他人都很反对。”王女士说,至今丈夫仍然不理解:树葬不留坟头,以后祭扫怎么办? 此外,生态葬在操作上的一些问题也让一些人“望而怯步”。一些采用树葬、草坪葬的逝者家属发现,清明节他们到那些树木旁去祭扫,和那些买墓地的人们的祭扫方式差别并不很大。而一些采用江葬、海葬的逝者家属则表示,用生态葬安排了故去的亲友后,清明节时不容易找到寄托哀思的好办法。 “其实,很多逝者家属心里对生态葬还是比较认同的,但迫于社会、家庭的压力最终仍然采用墓葬。”上海殡葬文化研究所所长诸华敏表示,他在调研中发现,当前墓葬中还存在一种攀比心理。以前流行比房子、比车子,现在有些人攀比给自己预置的墓地大小、风水好坏。 生态葬何时成为主流? “推行生态葬必须改革现有的殡葬文化。”中国殡葬协会殡仪服务委员会副主任、南京殡葬管理处处长张军利认为,在“入土为安”“隆丧厚葬”等传统习俗影响下,人们很难大范围接受生态殡葬理念。一些人还存在这样的迷信思想,只有把先人的墓地、墓碑建好,先人才会保佑后人。 天津市殡葬事业管理处办公室主任李荣安表示,要想改变延续千年的旧习俗绝非易事,但再难也要向前进。因为这是时代发展的要求,更是构建社会和谐文明的要求。 “政府和墓园应在生态葬推广方面起主导作用。”上海殡葬文化研究所所长诸华敏认为,一方面,有关部门应进一步利用价格杠杆引导人们选择生态葬。另一方面,政府应通过组织公祭等方式加大宣传力度,倡导生态殡葬理念。此外,墓园应提高服务水平,让逝者家属真正感到生态葬不仅价格便宜,而且服务到位。 天津市殡葬事业管理处副处长回岱杰表示,随着人们观念的转变,越来越多的市民选择植树葬的方式安放去世亲人的骨灰。天津憩园也在不断变换树种,提高植树葬的档次,将骨灰进行植树葬,既环保,又节省空间。同时,很多树种都会开花,有些树种到了秋天还会结果,这种环保、文明、回归自然的安葬方式符合人们“入土为安”的习俗。家属在扫墓的同时,也可以踏青。 南京雨花功德园经理张明跃告诉记者,墓园今年首次举办了生态葬公祭活动,倡导市民保护环境,节约资源,选择“厚养薄葬”的生态安葬方式。同时向全市各大墓园倡议,共同推广生态殡葬理念。“希望通过公祭这样的活动,让更多的市民接受生态葬式。”张明跃说。 雨花功德园2008年3月在全国率先推广新型“生态树葬”,这种葬式使用可降解骨灰盒,不留坟头,只留集体墓碑。统计显示,推广“生态树葬”一年来,已经有2000多位市民选择这种环保方式安葬已经故去的亲人。目前,雨花功德园的生态葬比率已经达到30%。 据新华社 |

| 3上一篇 |