|

|

|

| 3上一篇 |

|

|

|

|||||||||

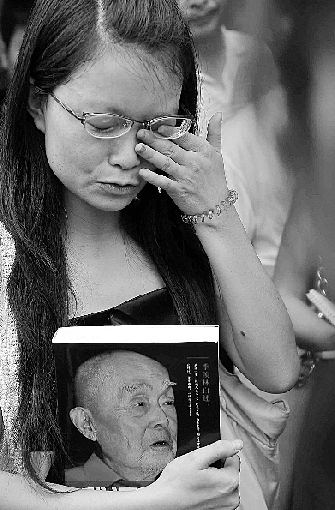

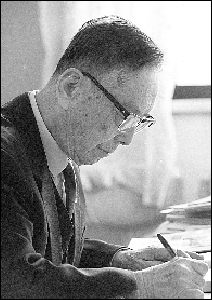

11日,季羡林、任继愈二老同日驾鹤西去,震动中国文史学界。哀痛之余,几代文史学人深思大师留给后人的一些“问号”——比如人文研究成果和精神财富如何及时梳理,又比如人文学科与人文精神传承面临哪些困惑和挑战。 年过七旬的复旦大学历史系资深教授朱维铮分析:“两位大师走过的路,本身就很值得研究,他们几乎见证了中国整个20世纪的学术发展,季先生更是一位与辛亥革命同年的老人,对二老治学经历、研究成果的及时梳理,将有助启迪后人。” 回顾季、任二老的治学育人历程,可谓硕果丰厚。季羡林先生创建了中国最早的东方语文系,培养了大量东方学专业人才。任继愈先生筹建了新中国第一所宗教研究机构——中国科学院世界宗教研究所,培养了一批博士研究生。 学术界将季、任两位先生视为衔接传统人文教学内容与现代教学方式的“特殊桥梁”。与此同时,两位老人身后还留下了一些学术观点和问题,供后辈再探讨,比如对国学前途和命运的预测等。 如何继承大师的遗产?有人担忧,人文学科的精髓是否将出现“人亡艺绝”的局面。 季羡林的弟子钱文忠曾撰文指出,社会上出现过的“季羡林热”,从某种程度上也反映了现阶段学术界人文精神的一种“苍白无力”。 上世纪90年代中叶,而立之年的钱文忠就参与了国家文科基础学科人才培养和科学研究基地在复旦大学的授课,传授季先生的学术思想和精神。最初几届“文基班”学生,如今已有一部分成为活跃在中外学术领域的年轻力量。 “言传身教对人文学科传承的重要性,在当年的‘文基班’得到了一定体现。”31岁的美国加州大学伯克利分校历史系博士刘文楠向记者回忆,季羡林先生钻研梵文、善待弟子的很多细节,在“文基班”中曾被奉为美谈。 “从某个层面上说,季羡林先生的精神通过钱文忠老师当年的授课,传递给了第三代人。”刘文楠说,现在回想起来,通过师徒相传,人文学科留给后辈的是一种价值观,一种锲而不舍,一种对知识真谛的信仰。 任继愈先生晚年致力于整理古籍,老人凡事亲力亲为、淡泊名利。点点滴滴令其弟子、上海师范大学哲学系教授李申难以忘怀。在平凡的教学岗位上,李申也试图将任先生的精神传给下一代。 中国哲学史学会副会长、上师大哲学系教授陈卫平介绍说,目前李申教授每年招收1名博士生,并有若干名硕士生在读。任继愈先生提倡“无神论”等观念,也通过学校举办的研讨会等得到关注和传承。 曾执导过“文基班”部分学生的朱维铮说,纪念季、任两位先生,对于今天人文学科的发展很有意义,两位大师都是大器晚成,都是经过多少年钻研才有在各自领域的如此成就。朱维铮指出,了解大师的路,有助于后人反思人文学科存在的一些问题。 面对近年来时起时伏的新一波“国学热”、“大师热”,文史学者提醒:对于“国学”究竟是什么,“大师”究竟意味着什么,我们从二老身上到底传承什么,仍有待深入思考。 新华社记者 许晓青 |

| 3上一篇 |