|

|

|

| 3上一篇 |

|

|

|

|||||||||

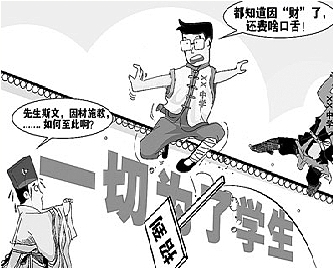

1000元的好处费,1600元劳务费…… 打点校长,犒劳班主任…… 在普通高中的招生录取工作基本结束之际,一场抢夺生源的“暗战”正在各中等职业学校之间展开。围绕职校招生,各种怪象频生。日前,一场因为有偿招生引发的劳务费官司掀开了中职教育招生乱象的内幕一角,招生回扣泛滥成风、“工学交替”暗藏玄机等种种“潜规则”折射出当前职业教育亟待整治的混乱局面。 一桩官司牵出招生“买卖”内幕 日前,广西玉林市玉州区人民法院审理了玉林岭南工业学校招生劳务费合同纠纷案。2008年为该校招生的一姓陈的女士和一姓赵的女士以此校招生负责人郭其平拖欠近20万元招生劳务费为由,把郭其平和学校一起告上法庭。 据记者了解,赵女士和陈女士(乙方)去年3月与玉林市岭南工业学校副校长郭其平(甲方)签署了招生协议。按照协议,由乙方负责甲方所圈定的桂平市初中招生,由甲方负责接待、注册,并结算支付招生劳务费给招生负责人乙方。常规生(就读时直接交学费的)当天缴费当天全部支付劳务费每人1600元,工读生(通过勤工俭学支付学费的)按学生报名时预交的金额全部支付给乙方做劳务费,每人1800元,余额待学生入厂3个月内全部付清。 双方在招生劳务费上的纠纷主要源于对招生人数的认定不同。陈女士说,她们共为职校招收了271名学生,应该获得劳务费48万余元,但是直至2009年1月,校方只支付了28万余元,剩余的19万余元至今未结。记者从陈女士出示的一份结算单上看到,2008年12月份,经过协商,双方认可的招生人数是259人。但按照郭其平的说法,其中只有131个学生是在校或在厂满3个月的,其余的128人不满3个月就离开了,不应计费。但陈女士和赵女士认为,郭其平在当初签订协议的时候,并没有说明这一条,因此存在欺诈行为。据记者从法院了解,此案目前仍未有定论。 玉林岭南工业学校是玉林市一所颇具影响力的老牌民办职业学校。学校校长罗先生接受记者采访说:“我们也十分无奈,学生就是学校的生命线,而学校只有20多位在职的招生老师,所以需要动员各方面力量招揽生源。郭其平、陈女士和赵女士都不是学校的正式职工,只是帮助我们招生的社会人员,对外给他们安插学校副校长、招生办副主任等职务只是为了方便招生。” 在谈到学校招生负责人郭其平与赵女士、陈女士的招生劳务费纠纷问题时,这位校长否定了学校支付给招生人员每生1600~1800元劳务费的说法。他说:“职校的招生是分区的,每个区设15到20个社会招生人员岗位,每人每月2500元劳务费。郭其平是负责桂平县招生的,学校该跟他结清的招生劳务费,都已经结清了,至于他与陈女士、赵女士之间的利益分配和劳务费纠纷,跟学校无关。今年的招生形势十分严峻,即使是这样,学校也已经清退了所有的社会招生人员,打算动员全校职工去招生,每生奖励100~200元。” 生源“买卖”背后的利益链 实际上,民办职业学校在招生大战中利用社会人员的人脉进行有偿招生早已不是新鲜事。一位曾经帮民办职业学校招生的知情人士告诉记者,生源学校的老师、校长和社会招生人员一般都会参与招生利益分配。一般每招收一名学生,招生人员都会打点生源学校的老师和校长,支付给班主任每生1000元左右“好处费”,支付给校长200元左右,招生人员大概能赚几百元。 据了解,民办职校学生每学期的学杂费为1600~1800元不等。而在招生过程中,学校支付给招生人员的劳务费就达每生1600~1800元,相当于该生一期的学费,如此高昂的招生“成本”学校如何生存? 玉林岭南工业学校一位副校长告诉记者,其实学校第一学期是亏的,到第二、三、四学期才能赚钱。记者了解到,除了学杂费,岭南工业学校在其他方面还是有利可图的,比如,新生每人要交包括定位费、体检费、保险费等在内的441元费用;学生在校学满两年,第三年顶岗实习的时候,学校会收取每生300元管理费。 记者了解到,有些民办中职学校还可以从以工助学模式中得到不少好处,学校和企业签订合同时定的是一个标准,跟学生结算的是另外一个标准,学校从中能赚到不少“差价”。 谨防中职教育过度产业化 中职教育作为全民教育的重要组成部分,长期以来是我国教育的短板,近年来,随着国家和地方各级政府的大力扶持,中职教育迎来了发展机遇期。但是记者了解到,由于一些中职学校在办学过程中过度产业化,使得招生劳务费等有偿招生现象频出。 相关教育专家认为,职业教育产业化运作,主要是指职业教育的运行机制和管理模式面向市场,在国家的宏观调控下,按教育规律和市场规律办学,真正成为自主管理、自主办学的法人实体,逐步形成招生引资——教育教学——推荐就业及业后培训一条龙自主运行的机制。职业教育的产业化发展,一定程度上有利于学校吸引投资,形成办学主体多元化、市场化的格局,而且企业的加入,有利于职业教育与市场挂钩,培养市场急需的技术人才。但不容忽视的是,一些学校在追求经济利益为宗旨的办学思想影响下,把学生视为招财的法宝,教育产业化误入歧途。 记者了解到,近年来,受高校扩招和中考考生数量总体减少等因素影响,中职招生出现僧多粥少的局面,部分中职学校为了“吃饱”以维持学校的正常运转,从招生方式到培养模式都走了样。为了吸引生源,许多学校甚至是“零拒绝”招生,即学生只要交了定位费就能入学,以致学校生源质量良莠不齐,学生流失现象严重。 此外,为了尽快填补招生“亏空”,不少学校变正常的“工学交替”为“半工半读”,拼命缩短学制、降低教学成本、组织学生提前“实习”打工,甚至克扣学生做工的应得报酬,教育质量难以得到保障,学生利益受到侵害。由于部分学生初入社会,缺乏吃苦耐劳精神,对于劳动强度大、工作时间长的工作不适应,很多以工助学学生中途流失。实际上,“工学交替”做法是国家规定中等职业教育面向市场、满足社会对职业教育人才需求的改革举措,规范的做法应该是学生在3年中职教育过程中,最初两年在学校学习基础理论和基础操作,最后一年在实习单位接受实习培训。 遏制歪风 引导职业教育良性发展 广西党校教师盘世贵说,变味的有偿招生扰乱了正常的招生秩序,损害了中职教育的健康发展,但是这其中光靠职业学校自律显然不够,中职教育的乱象暴露出管理上的漏洞,因此在加大整治力度的同时,还需要从制度规定上加以防范。 日前,广西壮族自治区教育厅联合有关部门出台了《关于严肃中等职业学校招生纪律的七项规定》,明确禁止中等职业学校招生中有偿推荐生源、有偿招生、生源封锁等违规行为,以确保招生工作的公开、公平、公正。新出台的《七项规定》明确各中等职业学校不得以任何形式进行有偿招生,严禁各中等职业学校委托中介机构或个人设点招生;严禁初中学校和个人推荐学生时收取“推荐费”“介绍费”“信息费”等钱物;严禁中等职业学校向输送、介绍生源的单位和个人支付与招生挂钩的相关费用。 业内人士认为,在中职教育中,民办职业院校大打“生源战”的现象最为明显,其背后最根本的原因是教育资源分配不均,和公办院校相比,民办职业院校在政府扶持、师资等方面竞争力相对落后,在当前生源紧张的背景下,有偿招生现象频发在所难免。因此,政府在鼓励扩大招生方面应采取更有利于公平竞争的方式,同时在资金、项目等方面的支持应给予民办职业教育平等地位。而民办职教学校自身也应正确认识形势,并通过突出特色、强化质量等提升竞争力。 据新华社 |

| 3上一篇 |