|

|

|

| 3上一篇 下一篇4 |

|

|

|

|||||||||

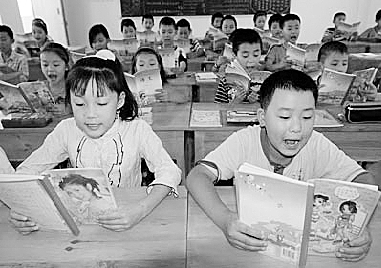

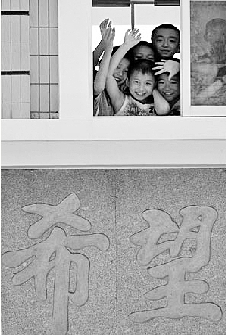

核心提示 网络时代,某事物被冠之以“最美”、“最牛”这样的头衔往往意味着成为民间舆论的焦点。最近重庆云阳县的中国海外三峡希望小学有幸获得“最美希望小学”这一“桂冠”,据说按当地一般希望小学的投资额这笔费用足够建设17所希望小学。而在贫困山区教育设施普遍因陋就简的常规状态下,最美希望小学的凸现刺激了社会舆论敏感的神经,随着其社会关注度急剧飙升,社会舆论从最初的关注其美丽外观转向了其建设耗资350万元恰当与否。 各种尖锐的非议由之而来,从奢侈浪费,形式主义之说到怀疑捐建者的捐建动机等众说纷纭,但在嘈杂的舆论声浪之中,也有人坚持自己的观点,认为希望小学何妨可以建得更美些,并指出对于捐建者的行为过分苛责是一种道德洁癖。还有人尖锐地指出,按照安全建设标准,用350万元建一所容纳531名学生的学校,其实并不奢侈,其所引起的争议折射出我国学校基础建设的窘迫现状。 本应得到社会赞誉的公益慈善行为引发社会舆论的道义批判,“最美希望小学”并非首例。在去年的汶川地震中,某些名人和企业就曾因捐款数额与公众期待不符而遭遇民间舆论的犀利指责。 慈善与公益事业体现人与人之间的温暖爱心和无私奉献,有利于社会大家庭的和谐稳定。随着经济的发展,越来越多的人拥有从事慈善公益的能力和意愿,社会公众对慈善公益事业的热情期待可以理解。但是,慈善公益的本质是个体一种自愿和奉献社会的行为,以道义的名义鞭策慈善行为,无异于给公益行为套上了沉重的枷锁,显然是走向了拔苗助长的恶性循环。 促进社会慈善公益事业的发展,需要更多的人奉献爱心积极参与,更需要理性的舆论氛围与正确的慈善价值观念。在多元的社会文化背景下,对于慈善公益的善举,社会舆论应该给予他们更多的尊重理解,还是保持理性的审视与期待?在当前的慈善公益事业发展现状下,如何提高慈善公益的效益,让有限的捐赠发挥最大的效用,惠及更多需要的人群?这一切值得思考。 交锋:物有所值?奢侈浪费? 瑞士古典风格,宽大玻璃窗、环保黑板、标准课桌……加上学校周边长江两岸美丽的景色与人文古迹,中国海外三峡希望小学成了媒体笔下“最美希望小学”,据悉将有531名移民小学生在这里开始学习和生活,“希望小学”给山区的孩子带来了希望与惊喜。 然而“最美”的桂冠却让这所小学成为舆论争议的焦点,围绕耗资350万元建一所希望小学是否合适,网上舆论开展了激烈的观点交锋。 网友“说两句”认为20万就可建一所学校,为啥一定要花350万?中国还有不少特困小学生。我国并不富裕,要正视现实。网友“阿斗但”认为孩子是来学习的,不是来享受的,这样会让他们失去危机感。 还有网友认为这一大笔钱不如用来解决山区教育质量问题。网友“阿之牛牛”说我觉得用这么一大笔钱投资一所小学太夸张了,学校最主要的还是教学质量问题,如果把这350万平均下去,多请些高素质的老师到贫困山区不是更实在吗?解决一下贫困孩子们眼前最实际的困难! 甚至有舆论批评以这样夺人眼球的方式捐建其实是企业在为自己的经营做宣传,显得动机不纯。 虽然对于耗资350万元建一所希望小学质疑声较多,然而,依然有舆论对这样的捐建行为表示支持与赞同。 网友“玛法里奥”说,尊重捐款人的捐款数额和建设规模,烂建17个不如建设一个一流好的,如此捐款方有远见。如果真的是平均20万建一所希望小学,质量能保证吗? 网友“独立”认为这样做有必要,如果有条件就应该将最好的东西给孩子,让落后地区的青少年享受和其他地区相同的教育条件。 有媒体评论认为不应对捐建者过于苛求,对这样的慈善行为指手画脚实质上是一种道德洁癖。 喧哗与反思 事实上从希望小学所起的实际作用以及捐建者的公益动机来看,建设“最美希望小学”本身无可厚非。 “最美希望小学”的捐建給山区的孩子带去了平等享受教育的希望。四年级1班学生冉海燕说,以前每天要走一个小时的山路上学,现在可以住读了。而最让她高兴的是,新教学楼里的每一层楼都有男女卫生间,再也不用一听到下课铃就赶着跑到很远的地方去上厕所了。 美丽的希望小学在提供先进教育设施的同时,也激发了孩子内心对美的向往与热爱。喜欢画画的6年级学生刘超说,他要坐在这里,将美丽的家乡风光一笔一笔慢慢地画下来。 而之所以投入350万元建设一所希望小学,捐建方中国海外集团的用意是希望以此为契机,引导更多的人关注贫困地区的基础教育,带动激发更多的人投入慈善事业。 由“最美希望小学”引发舆论热烈的争议与关注在网络时代客观存在,无法回避。事实上舆论对希望小学给予的关注与“苛求”,更多的反映出网友希望慈善之举能够惠及更多贫困儿童的迫切期待。 然而我们也应该看到,在多元的价值表达之下,评判一个事物的是非标准并不绝对由一时的民意表达所决定。 或许是爱之深才会责之切,有时善良的民意由于理想过于迫切而失之理性。大多数舆论质疑最美希望小学的“奢侈”,而忽视了对于捐赠者意愿的尊重,忽略了慈善的“自愿性”与“民间性”。对于捐赠者来说,只要是出于公益精神,愿意捐赠一颗奢华的钻石,还是愿意捐出一颗普通的珍珠,都体现了志愿者个人的一种慈善心愿,理应得到理解与尊重。社会舆论过多的干涉与道德指责,其实已违背了慈善的原则与本质,客观上戕害了慈善公益事业的发展氛围。 公益慈善事业发展 需要营造健康的氛围 公益慈善事业是社会保障的有益补充,是社会和谐的润滑剂。然而,当前我国公益慈善事业的发展相对经济发展水平而言尚显滞后。作为一种奉献,一种自觉的志愿选择,慈善公益事业的发展需要全社会的精心培育和健康的舆论氛围。 促进公益慈善事业的发展需要健康的慈善理念。 社会舆论对于公益慈善事业的道义鞭策显示出公众对于公益事业发展的心理期待,但是其中也暴露出社会慈善价值观念中的某种偏颇。譬如最近发生在武汉的某单位以公款奖励员工捐款事件;去年汶川地震捐款中被网友炒得沸沸扬扬的明星、企业捐款排行榜;再譬如今天“最美希望小学”的争议,在这些因慈善行为引发的舆论争议中,我们可以看出,慈善行为的“自愿性”、“志愿性”的本质被忽略。以道义的名义要求慈善者事实上成为一种道德挟持,偏离了慈善公益的原则,反而会挫伤慈善发展的积极性。 当前对于“最美希望小学”的争论焦点在于,如何让公益慈善惠及更多需要救济的人。不可否认“点对点”的单个公益慈善行为,不可避免由于种种原因可能会限制捐赠效益最大化的发挥,与个人善举相比,由专业的民间慈善机构来统一进行公益活动显然会提高慈善捐赠的效益,让更多需要救济的人从中受益。 民间慈善公益机构的健全发展是慈善事业走向良性循环的必由之路。当前,发展公益慈善事业需要政府部门完善健全各种相关制度,积极培育、扶持民间慈善公益机构,避免慈善公益行为的盲目性与随意性,提高慈善公益机构的公信力。 在当前慈善公益事业的发展现状下,且慎用道义之鞭对个人善举加以“鞭策”! 据新华社 |

| 3上一篇 下一篇4 |