|

|

|

|

|

||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

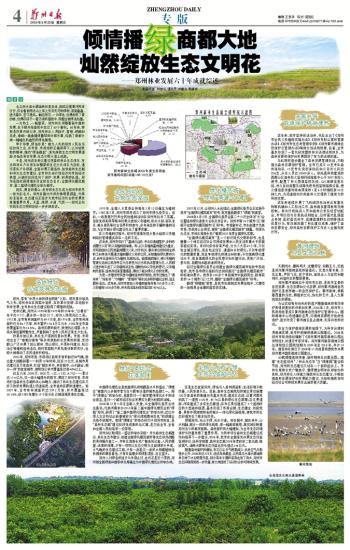

编 者 按 去尖岗水库水源涵养林里走走,抑或沿着黄河两岸行行,你会看到两边山上岸上无穷无尽的绿树,层层叠叠,遮天蔽日,密不透风。触目所及,一片绿色,仿佛走进了青纱帐,仿佛沉浮于一碧万顷的碧波中,四围全被绿色包围。 一方热土,一城碧翠。郑州林业伴随着新中国的发展,在不断开拓奋进中走过了60个春秋。60年来,特别是改革开放以来,郑州林业人用胆识、智慧、呐喊和足迹,奏响一曲曲播绿撒翠的壮丽乐章,绘就了商都大地一幅幅生机盎然的绿色画卷。 甲子华章,绿色非常!敢为人先的郑州人民在历经坎坷之后,在市委、市政府的正确领导下,以开放进取的精神,推动“绿色崛起”,率先探索生态文明发展道路,开始在科学发展、生态文明大道上疾跑。 于是,郑州近年来以建设完备的林业生态体系、发达的林业产业体系和繁荣的生态文化体系为目标,通过落实产业政策,全面开展工程造林,加快森林生态城和林业生态市建设,全市林业由计划经济向市场经济转型,从破坏阶段走向了保护、发展、利用的轨道。郑州也因此获得诸多烫金的生态名片:全国绿化模范城市、第二届绿化博览会举办城市。 现在,满目的青山、良好的生态已成为郑州市的另一张光彩名片。郑州在国内外的形象明显提高,外商纷至沓来,生态建设正逐步为我市经济社会的发展发挥着重要作用。天蓝、地绿、水清、气爽——郑州正向实现生态文明的目标一步步地走近。 郑州,素有“中原大地的绿色明珠”之称。领改革开放风气之先,郑州林业在探索中前进、在改革中突破、在创新中科学发展,全市林业生态建设取得了辉煌的成就。 史料记载,郑州从1950年到1970年的20年中,“沙暴日”年平均9.7个,最多的一年达22个,郑州人饱受风沙之苦。 1972年,全市有林地面积为89.9万亩,到1976年,全市有林地面积仅为84.7万亩,林木蓄积176.8万立方米,1982年全市森林覆盖率仅为14.8%。森林资源的缺乏,致使风沙侵袭、水土流失等危害频繁发生,严重影响了全市人民的正常生产生活。 改革开放以来,林业生产得到恢复和发展。市委、市政府出台了“谁栽归谁有”等多项鼓励林业发展的政策,发动群众广泛开展了封山育林、荒山绿化、平原林网建设、防沙治沙等植树造林活动,同时家庭联产承包责任制的实行,也极大地调动了农民造林积极性。 2003年,郑州市委、市政府以前所未有的胆识和气魄,做出重大战略部署——利用10年时间,投资37亿元,在城市周边建设百万亩森林,打造“城在林中,林在城中,山水融合,城乡一体”的宜居城市,使规划区林木覆盖率达到40%以上。 此后几年,3000万、5000万、1亿、1.5亿、4.7亿……累计达17.4亿元,这一组大幅提升的数字,展现了郑州市委、市政府打造森林生态城的决心和魄力,推动了林业生态建设在又好又快的发展轨道上迅速前进,全市森林资源快速增长。到2007年,全市有林地面积达259.2万亩,林木覆盖率达30.18%,较1982年增长15个百分点,沙城逐渐变身生态城。 绿博园效果图 1979年,全国人大常委会将每年3月12日确定为植树节。1982年2月,郑州市政府成立了郑州市绿化委员会。自此,一场轰轰烈烈的全民性植树活动在郑州市拉开了序幕。各级党政军领导每年均带头参加义务植树,机关干部、部队官兵、城乡居民等社会各界积极参与,多年来坚持不懈的植树活动,为全市城乡绿化建设作出了重要贡献。 在义务植树过程中,郑州市逐渐发现大轰大嗡的义务植树组织管理模式存在一定的不足。 近年来,郑州市实行了“基地化运作、专业队栽植管护、多种形式履行义务”的义务植树新举措。即:以义务植树基地建设为重点,尽可能组织公民到基地履行义务,对于机关、事业单位的财政全供职工和其他不愿通过植树履行义务的公民,采取缴纳绿化费的方式,由专业造林队代为植树,包栽包活。新措施的施行,使义务植树管理方式由以政府号召为主转变为以行政执法管理为主,人民群众逐步树立起了义务植树法定性、强制性和义务性的意识,义务植树尽责率、造林存活率显著提高,带动了城乡绿化工作的发展。 为进一步激发市民参与植树造林的积极性,我市还推出了“青年林”、“将军林”、“巾帼林”、“爱情林”等形式多样的植纪念树、造主题林活动。近年来,郑州市参加义务植树者每年有300多万人次,义务植树1000多万株,林木成活率和保存率均在90%以上。 2007年12月,让郑州人永远铭记:全国绿化委员会正式授予我市“全国绿化模范城市”称号,我市重新赢得了“绿城”的美誉。 2008年4月3日,全国绿化委员会第二十六次全体(扩大)会议暨造林绿化表彰大会在北京召开。郑州市等14个城市(区)被授予全国绿化模范城市(区)称号。市委副书记、市长赵建才代表市委、市政府上台领奖,接受“全国绿化模范城市”牌匾。市绿化办主任、市林业局局长史广敏获2007年度全国绿化奖章。 “全国绿化模范城市”是一个标识现代文明的称号,也是衡量一个地区经济社会可持续发展和人民生活质量水平的国家新设奖项。其评比条件非常严格,分为三大类67小项,不仅包含城区绿化,而且包含郊区、通道和乡村绿化;不仅考核绿化的数量质量,而且考核绿化的理念和机制;不仅强调绿化建设水平,而且强调绿化的全民意识和共建行动,具有广泛性、参与性、前瞻性和高标准的特点。 经过全国绿化委员会创建全国绿化模范城市验收专家组验收,我市各项绿化指标均达到或超过“全国绿化模范城市”的标准和要求。我市在100多个申报城市中脱颖而出,跻身获奖的14个城市(区)之列,摘取“全国绿化模范城市”称号。 赢得“绿模城”荣誉,是我市在跨越式发展征程中,又增添的一块颇具含金量的国家级奖牌。 中国绿化博览会是我国绿化领域最高水平的盛会,“绿博会”被国内众多城市誉为当今最有价值的城市品牌之一。授予“绿博会”的举办权,是国家对一个城市整体绿化水平的综合肯定,是对一个城市经济社会发展实力最为权威的诠释。 2008年12月5日注定载入史册:从全国绿化委员会传出喜讯:代表河南申办2010年第二届中国绿化博览会的“绿城”郑州,获得了“第二届中国绿化博览会”的举办权;近亿中原儿女正热切企盼着被称为“绿化领域奥林匹克”的绿博会光临中部城市。取得“绿博会”的举办权对于郑州市而言,是“森林生态城”建设阶段性成果的总汇演,是交给全市、全省和全国人民检验的一份答卷。 郑州何以取得这一盛会的举办资格?作为森林生态城建设、林业生态市建设、创建全国绿化模范城市等生态郑州战略的具体操作者之一,市林业局局长史广敏告诉记者:人民的愿望、法律的保障,才有一项项以生态文明为主旋律的大手笔、大气魄的生态建设工程,才有一浪高过一浪的大规模植树造林携来的满目春色,才有日益增多的绿影婆娑、白云蓝天。 郑州人对绿色的追求从未停止过,也许正是这个原因,郑州被全国绿委和国家林业局确定为中国绿化博览会的举办地。 这是生态宜居郑州,绿色与人居相得益彰:生活环境不断改善,人民安居乐业。目前,森林生态城规划的城区周边新增100万亩森林的栽植任务基本完成,建成区北部、沿黄河南岸构筑了一道宽1100米、长74公里的绿化生态屏障;沿主要道路、河流建成了多条生态廊道;在市区周边建成了5个遥相呼应的大型森林组团,基本形成了布局合理、生态健全、功能完善、具有中原地域特色的城乡一体化绿化新格局,使我市的生态环境发生了根本性改变。 绿城郑州,无山不绿,无水不清。林在城中,城在林中,山水相融,城乡一体的绿化格局,像一幅美丽画卷,真实地反映着郑州当今的城市面貌。森林面积的大幅增加,为全市生态环境保护与改善发挥了重要作用。为科学评价森林生态城建设成效和指导下一步建设,2006年,我市在全国率先开展生态效益监测评价,经科学测算,森林生态城2008年度吸收二氧化碳、释放氧气、涵养水源等生态效益总货币值达146亿元。 随着森林面积的增加,市区沙尘天气明显减少,优良空气天数稳步上升,2008年达325天,创近年来最高,尖岗常庄水库水源涵养林区地下水位明显升高,部分常年干涸的溪流也有了流水,郑州市生态环境得到进一步改善,有力地促进了经济社会的可持续发展。 近年来,我市坚持依法治林,先后出台了《郑州市全民义务植树实施办法》、《郑州市封山育林管理办法》、《郑州市生态林管理条例》、《郑州黄河湿地自然保护区管理办法》等地方性法规规章,目前,全市基本形成了一套比较完整的林业法律法规体系,为森林资源的保护和发展提供了有力的法律依据。 与此同时逐步健全了森林资源管理队伍,不断强化森林资源保护管理。全市已成立10支专业森林消防队、15支专业突击消防队和义务扑火队达206支,从业人员达10000多人。依托高科技建成的西南山区森林防火监测网络指挥中心于2007年投入使用,配置了林火图像监控系统、GIS地理信息系统、林火自动报警系统等先进科技监测指挥设备,使火情信息传递时间由原来的1至6小时缩短到10分钟之内,为迅速组织扑救森林火灾提供了强有力的科技支撑。 近年来连续开展了飞机喷药防治林业有害生物等机械和人工防治工作,森林病虫害得到有效地控制。林业行政执法人员和森林公安队伍密切配合,专项行动与日常执法相结合,及时查处乱侵滥占林地、乱砍滥伐林木、乱捕滥猎野生动物等违法犯罪行为,有效地巩固了林业建设成果,维护了森林资源安全,郑州森林资源保护工作步入全国先进行列。 天鹅戏水、雁阵鸣天、金雕掠空、仙鹤玉立,这就是郑州黄河湿地呈现的新面孔。这里水草丰美、万鸟云集,芦荻飞花、安宁祥和,呈现出人与自然和睦相处、和谐共生的繁荣景象。 郑州黄河湿地位于郑州市北部,是我市宝贵的自然资源、生态资源和文化资源,郑州黄河湿地自然保护区是我市唯一的自然保护区。黄河湿地,承载着厚重的历史,辉煌的文化,灿烂的艺术,是人文景观滋生的源泉。 为让这些有形和无形的遗产随着湿地的有效保护而得到更好的传承和发展,2006年3月,郑州市人民政府批复成立黄河湿地自然保护区管理中心。随即湿地中心迅速确标定界,对湿地资源进行抢救性保护,逐步改变了黄河滩区乱占湿地、无序开发的状况。 在全力保护湿地资源的前提下,为科学合理利用湿地资源,我市积极推进湿地公园建设。2008年郑州市政府组织编制了《郑州黄河国家湿地公园总体规划》,并通过专家评审。郑州黄河国家湿地公园总体规划公园规划期为2009年至2018年,共计10年。国家林业局已于2008年11月批复同意我市开展郑州黄河国家湿地公园建设。 60载辉煌彪炳史册,新时期伟业仍需远图。踏着“生态型郑州”、“林业生态市”及“绿博园”建设的节拍,郑州的生态建设又站在一个新的起点上。市林业局局长史广敏表示,借绿博会明年在郑举办的良机,郑州林业人将强力推进林业生态建设,不断加强森林资源保护和发展能力建设,为加快推进郑州经济社会可持续发展作出新的更大贡献。 黄河湿地 |