本报记者 高 凯 通讯员 张温良 文 唐 强 图

“绿树绕着美丽的村庄,平坦的大道上走来的是满脸笑容的村民,家家户户摩托车……和过去比起来,现在的生活是天与地的差别。”连日来,新郑市政府网的市长信箱里一封题为《山村老农的感恩》的信引起了新郑市民们的热议,信是住在新郑始祖山脚下一位没有读过学堂的农民老大爷拜托到山里游玩的大学生写的。为何感恩?记者昨日走访了辛店镇驮窑村。

前往驮窑村的途中,同行人中一位“老新郑”向记者讲起了驮窑村的过去:得名驮窑村,是因为过去进村没有路,村民只能靠马匹来回运输物品,以及村民都住在窑洞里的情况,才得此名字。比路更难的是吃水,因为没有水井,村民吃水只能靠徒步三公里挑水吃。生活的情况就更糟了,因为穷,很多村民甚至没有一身像样的衣服,收入更是可怜到只有人均几百元钱……

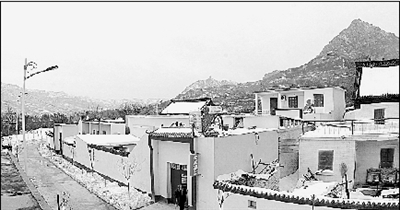

如此之穷,何来感恩呢?半小时的车程后,带着疑问记者走进了驮窑村,可眼前却是另外一番景象:清一色的灰砖小楼与背后的始祖山浑然一体,美不胜收(如图);街道宽阔平整,崭新的健身器材旁是打扮入时的村民。再走进农家小院中,院内花草相伴,不见柴堆废物,屋中电器齐全,尤其是漂亮的厨房和瓷砖发亮的卫生间,俨然是一幅都市美景。

正当疑惑时,闻得记者造访,村中76岁老人王天章和村支部书记史二聚兴冲冲赶来。王天章老人开门见山地说:“过去村里挖个土洞住下一家人,吃水要翻山头挑,一年也不知道会不会进城一趟。”

后来又是怎么富起来的呢?史二聚的答案是:新农村的新风刮到驮窑村后,激发了村民们大干一番、建设新家园的昂扬斗志,兴建了健身公园,安装了健身器械,改造了村级文化服务站和村卫生室……而其中最重要的是背靠着始祖山的村民们一条心走上了发展“旅游产业”的道路。每年,始祖山都有成千上万的游客来这里爬山,所以“靠山吃山”,发展土特产加工、开办农家乐和家庭旅社成了大家共同的心愿。

于是,一家又一家的家庭旅馆、农家乐园、购物商店相继开业了,尤其是家庭旅馆的发展,因为不少来玩的人都喜欢在山里住上一两天,所以家庭旅馆成了该村发展势头最强的产业,现在村里近百户人家,一半都开办了家庭旅馆。如今,驮窑村人均收入达到了5000多元,这还不包括外出打工的人们挣回来的钱。

谈笑间,记者提出想让史二聚找找感恩的“山村老农”,史二聚说:“我们这里有太多感恩的‘山村老农’,不知道你说的是哪一位?另外,村里还有感恩的‘山村汉子’、‘山村农妇’、‘山村孩童’……”