|

|

|

|

|

||

|

|||||||||||||||||||||

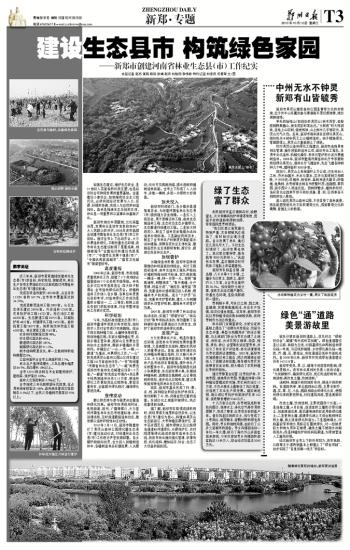

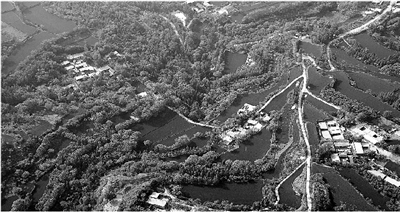

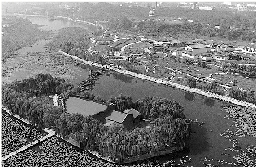

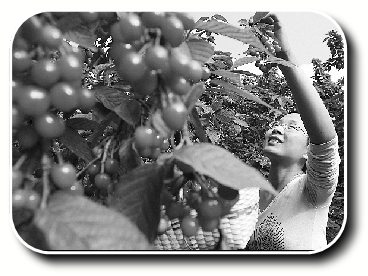

近三年来,新郑市紧紧围绕创建林业生态县(市)的目标,科学规划,狠抓落实,林业生产各项主要指标均已达到或超过河南省林业生态县(市)建设标准。 完成各项造林面积185388亩,占总任务113201亩的167.7%,全市林木覆盖率达到34.39%。 完成退耕荒造林工程2000亩。山区生态体系建设36956亩。外资造林12100亩。农田防护林工程14223亩。防沙治沙工程40205亩。生态廊道工程20715亩。环城防护林4832亩。村镇绿化工程14522亩。森林抚育工程28372亩。低质低效林改造工程4300亩。林业育苗工程7163亩。 农田林网控制率达到98%。 村庄绿化率达到48%。 廊道绿化率达到100%。 城镇绿化率达到51.13%。 树木结构明显优化,单一主栽树种的结构调整达6%。 公益林面积占全市土地面积的3.7%。 林业总产值持续增长,三年总增长幅度达64.9%,年均增长18%以上。 全市53015株古树名木全部建档保护,建档率、保护率达100%。 森林火灾率控制在0.5‰以下。 全市连续三年无超限额采伐现象,征占用林地审核率达100%,森林病虫害成灾率控制在0.5‰以下,全民义务植树尽责率达95%以上。 加强生态建设,维护生态安全,是21世纪人类面临的共同主题,也是经济社会可持续发展的重要基础。全面建设小康社会,加快推进社会主义现代化,必须实现经济发展与人口、资源、环境的协调,实现人与自然的和谐相处。森林是陆地生态系统的主体,林业是一项重要的公益事业和基础产业。 新郑市地处中原腹地,文化底蕴深厚,发展林业是该市党委政府和广大人民群众的共识,2008年该市就提出创建河南省林业生态县(市)的工作目标。通过全市上下总动员会,大力开展造林绿化,不断改善生态环境,该市林业生态建设取得了显著成果,相继被授予“全国经济林建设先进县(市)”、“中国枣业发展十强县(市)”、“中国优秀旅游城市”、“国家卫生城市”等荣誉称号。 高度重视 2008年以来,新郑市委、市政府高度重视林业工作,组建了2个政府综合督查组和7个业务技术指导组。并先后多次召开市委常委会、四大班子联席会、全市造林绿化动员会。把植树造林工作纳入各乡镇、各单位年度责任目标考评,对造林绿化工作成效显著的乡镇设一、二、三等奖;按照上级业务部门的验收结果,对全市整体造林工作进行奖罚。 科学规划 今年,为高标准创建生态县(市),新郑市邀请专家进行科学规划,组织技术人员对全市进行实地勘测。结合不同区域种植习俗、土壤特性等因素,规划种植区域:东部乡镇种植红枣,北部乡镇主营杂果,西部山区发展生态林和水土保持林,南部乡镇编织平原林网。并确定以“一山、一市、一城、一廊道”为重点,开展绿化工作。“一山”即完成具茨山森林公园山区体系建设工程0.8万亩造林任务;“一市”即创建“河南省林业生态市”;“一城”即要完成郑州市森林生态城建设任务1.2万亩;“一廊道”即完成全市境内4条主要干线两侧造林任务0.15万亩,使造林绿化工作更加突出区域特色,更加注重科学,全面提升绿化档次,确保绿化景观效果。 宣传发动 群众的支持与参与程度决定着造林绿化效果。新郑市利用政府网站、电视新闻、报刊、广播等媒介,大力宣传河南省林业生态市创建标准、林业法律法规,及时报道最新造林动态,激发群众造林积极性和主动性。 2010年3月11日,新郑市隆重举行了具茨山森林公园绿化暨生态县(市)建设启动仪式,对创建林业生态县(市)工作进行严密安排部署。各乡镇积极组织动员,全力投入到植树造林中,各植树造林点彩旗招展、人头攒动,处处可见挥锹扬镐、提水浇树的植树造林场面。全市上下形成了人人动手,多栽一棵树,多添一片绿的大好局面。 加大投入 新郑市财政部门、各乡镇多渠道筹集资金,为创建河南省林业生态县(市)提供强力资金保障。一是引入上级资金,用于退耕还林工程、森林生态城造林工程、生态村及生态乡镇绿化、生态廊道网络建设工程。二是加大财政投入,制定了造林资金筹措办法和造林补助标准。三是融合民间资本,制定了全市林业产权制度改革配套办法和措施,保障各类社会主体权益,激励各类社会主体跨所有制、跨行业、跨地区投资林业生产。 加强管护 为确保造林质量,新郑市坚持政策推动和利益驱动相结合。实行工程招标造林,由专业造林工程队严格执行植树规程和技术标准,努力做到栽一棵活一棵,种一片绿一片。按照“谁栽谁有,树随地走”,“集中栽植、分户管理、利益分成”,“谁投资、谁受益”原则,完善造林补偿政策及投入机制,明确林木产权政策。成立“六护员”队伍,完善林木护管机制,建立人与树捆绑的长效管护机制,增强林木的管护效果。 2009年,新郑市开展了林业综合执法活动,实施了“绿箭行动”、“候鸟行动”等专项执法活动,有效遏制了各种破坏森林资源违法行为的发生,保护了新郑市的造林绿化成果。 发展产业 大力发展林业产业,既是改善生态环境、促进林业可持续发展的重要举措,又是调整农业结构、增加农民收入的重要途径。目前,新郑市通过优化种植和养殖业结构、壮大振兴林产工业、大力培育森林旅游业、不断完善林产品市场体系等措施,提升林业产业的整体水平。新郑市将按照西北部小杂果飘香,东北部发展干果,东南部种植杨树,西南部主栽桐树,山区景观树的规划,逐步优化区域布局,建设具有新郑特色的林业生态体系。 现在,新郑市基本形成了网、带、点、线、路相结合的综合防护林体系,有效抑制了干、热、风等自然灾害的危害。东部沙化土地面积被绿化,风沙危害得到治理。 据了解,新郑市在取得成绩的同时,将利用得天独厚的自然条件,以生态县(市)建设为核心,构建由具茨山生态旅游区、大枣种植资源保护区、苗木花卉园艺区、城市绿地以及公路绿色通道和河道绿化、水源保护区、农村院落等绿化组成的城市森林生态系统,将该市林业推向强化管理、依靠科技、优化结构、增加经济、社会、生态三大效益的新阶段。 中州无水不钟灵 新郑有山皆毓秀 新郑市具茨山国家森林公园是黄帝文化的发祥地,位于伏牛山东麓余脉与黄淮海平原过渡地带,地形地貌独特。 早先的始祖山(即现在的具茨山)林木茂密,杏梨核桃野果遍山,狼虫虎豹时常出没。“大跃进”时大炼钢铁,百姓上山砍树,烧炭炼铁,山上树木几乎被砍光,具茨山元气大伤。后来,新郑市每年拨巨资绿化具茨山,组织机关干部和民工上山植树造林。由于措施得当,管理跟得上,具茨山又重新披上了绿装。 针对具茨山造林绿化工程建设,新郑市选择具有相当管理、操作技能的造林公司,组织专业工程队,采用专业化造林、机械化操作、科学化管护的方式开展植树造林。2008年,新郑市邀请河南省林业厅专家帮助规划绿化具茨山,请林业厅飞播造林,先后飞播各种树种几十吨,播种面积5000多亩。 现如今,具茨山上林地面积上万公顷,次生林和人工林、乔木和灌木、木本与草本、花卉与常绿树交相辉映,十分壮观:洋槐林、刺柏林、桑树林遮天蔽日;轩辕槐、皂角树、古枣树等古树名木枝繁叶茂;连翘园、草药园、游乐园令人流连忘返。因树种繁多,植物的形状、色彩变化会因季节的不同形成春、夏、秋、冬四季各不相同的怡人景观。 游人游览具茨山森林公园,不但享受了森林美景,而且能感受到无处不在的黄帝文化,得到黄帝文化的熏陶、爱国主义的教育。 绿了生态 富了群众 走进新郑市孟庄镇陡沟村,放眼望去,片片田畴间防护林错落有致,宽阔平坦的道路旁绿树如阴,家家庭院里枣树婆娑。 “我们这里以前荒漠化特别严重,农田都被风沙侵蚀了,有时候还会淹没道路。自从发展了林业,俺们这儿变化可大了。不仅生态环境好了,经济发展也快了。我们家仅靠种枣,每年就有9000元的收入。”说起林业发展,孟庄镇陡沟村村民张三福脸上洋溢着喜悦。 新郑市东部孟庄镇、薛店镇、八千乡等9个乡镇,土壤多为沙质土、黏质土,面积约51.2万亩,占全市总面积的38.3%。如何做好土地文章,促进农业经济增产增效,改善生态环境,是亟须跨越的一道坎。 枣树耐干旱,可在沙土地、黏土地、盐碱地、贫瘠地栽植成活,并且丰产性强,经济价值也很高。近年来,新郑市依托红枣种植传统优势和地域优势,将种枣树作为治沙的重点。 林业部门在调查研究、分析论证的基础上提出了“治理与开发结合、效益与生态并重、典型与规模同步”的治沙策略,与土地部门联合为枣农办理了土地证、林权证,允许农民以继承、拍卖、租赁、承包、转让、合营等形式经营枣林,并设立了林业资产评估师、林业法律律师为枣农提供法律援助。2002年,新郑市实施退耕还林工程后,把沙岗薄地全部纳入了退耕还林范围,每年都为枣农发放粮食资金补助,极大调动了农民种植红枣的积极性。 通过枣粮复合经营、红枣防护林、平地枣园、坡地旱作枣园、枣藕混种等5种种植经营模式的实施,枣农间作治沙15万亩,不仅从根本上遏制住了风沙危害,还促进了农业生产的发展。据实地观测,每公顷红枣防护林能保护农田162亩,促进粮食增收9360公斤。 十几万亩沙丘岗,在枣树筑成的有防风固沙、保持水土、净化空气等作用的屏障下,变成了粮食、红枣双丰收的高产田。昔日风起沙扬的沙乡,如今变成了小枣流红、树茂粮丰、香飘村野的绿色田园。同时,枣乡的独特风情,也吸引了众多久居城市的游客。枣乡风情游活动一年比一年火爆,吸引了海内外众多游客前来参观,今年仅参加枣乡风情游的游客就达15余万人,综合经济效益达2000万元。 绿色“通”道路 美景游故里 驱车行驶在新郑的道路上,但见村庄 “绿树村边合”,城镇“秀木成林花如画”。绿色通道建设是以公路、铁路为主线,对路基绿化和两侧造林绿化统一布局,与沿线的城镇、乡村绿化美化统一推进,乔、灌、花、草结合,实现通道沿线林木连线成网。自2008年以来,新郑市共完成绿色通道建设任务14315.8亩。 新郑市受风、旱、沙、碱等不利因素的影响,绿化难度颇大。该市林业局相关负责人告诉记者:“为突破制约,确保绿化成效,我们先选好树种,适地适树;再改良土壤,改地适树。” 选树种,根据不同的地质条件,筛选不同的树种。在道路两旁、单位庭院和公园,主要采取乔、灌、花、草、石、小品、园路相组合的绿化方式,使园林绿化体现景观特色,衬托建筑风格,营造美丽环境。 改良土壤,改地适树,主要把握四个方面:一是选择土壤,4月份前,选适宜的土壤进行绿化填土,如清理湖石果、莲花塘等地的淤泥用做绿化填土;二是更换土壤,清理绿化地上不适合栽树种花的土壤,换上适宜绿化的新土;三是围地填土,对路基较窄的地方用路沿石圈地绿化,对一些坡度较大的地方用杂石堆埂,确保土壤不被雨水冲刷而流失;四是种植防护林或构筑景墙,为绿地营造人工避风环境。 经过新郑市全市上下的共同努力,该市铁路、公路等主干道两侧基本上都围上了“绿色项链”,初步实现了“百里郑韩一线天”的目标。 建设生态县市 构筑绿色家园 ——新郑市创建河南省林业生态县(市)工作纪实 本报记者 赵杰 高凯 陈扬 孙瑞 赵丹 刘栓阳 李伟彬 特约记者 刘宏民 司爱琴 文/图 随着绿化面积的增加,新郑更加宜居 具茨山披上“绿衣” 洧水河畔 绿色长廊 全民参与植树,共建绿色家园 古枣树挂牌保护 护林员对辖区片林进行管护 小杂果种植成为乡村一景,带火了旅游经济 |