|

|

|

| 3上一篇 |

|

|

|

||||

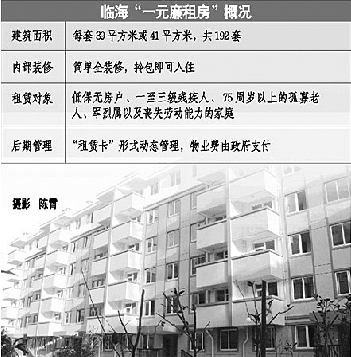

临海“一元廉租房”概况 311户,这是临海需要靠政府提供实物配租的住房困难家庭数。相对于一个百万人口、市区人口也达20多万的城市而言,这几乎是个无足轻重的数字。 针对这些困难家庭,临海以成规模住宅小区的形式推出廉租房,并在市长办公会议上拍板决定收取“一元一平方米”的租金。 因推出“一元廉租房”,本名不见经传的浙江省临海市几乎一夜成名。在租房价格跟随着房价一路飙高的今天,这样的“便宜事”自然引起了广泛关注。赞扬肯定者有之,认为落实了廉租房的廉价本质;反对者有之,认为不过是政府在作秀而已,不具有示范意义。一时间,铺天盖地的质疑裹挟着这个沿海地区小小的城市,将之推到了舆论的风口浪尖。 面对如潮评论,“一元廉租房”的推行者——临海市建设(规划)局向记者作出了回应。 “我不同意任志强的说法” 提到外界对临海“一元廉租房”的评价,陈引奭说的第一句话是:“我不同意任志强的说法。” 陈是临海建设局住宅与房地产科科长、“一元廉租房”的直接推行者,负责整个临海市廉租房建设的具体工作。 临海推行“一元廉租房”的消息公开之后,房地产商任志强曾在其新书发布会上公开抨击临海的这一做法,称这是官员为获取选票的一场秀,无异于政府为广大中低收入者编织的一个“美梦”。他认为无以为继的高福利无法实现的后果,最终还得由政府埋单,“政府应该用更实际的办法来缓解住房紧张问题”。 陈引奭向记者坦言,他们构建“一元廉租房”的初衷,是考虑到城市里有一部分人收入很低甚至没有收入,无论短期内还是从可预见的长期来看,都没有办法解决自身的住房困难,这部分人必须由政府来予以保障。 “其实每个城市都有这一部分人的存在,这部分人是政府的责任所在,不是什么所谓的高福利。”陈引奭说。 2008年,临海曾在全市范围内进行过一次低收入家庭住房状况调查。调查包括“所有人均收入在低保(300元/月)标准两倍之内、人均建筑面积低于15平方米或两人家庭房产建筑面积低于36平方米或4人以上家庭房产建筑面积低于50平方米的城市低收入和最低收入住房困难的家庭”。 这次调查及后来持续更新的数据是311户。陈解释说这是临海市统计出来需要靠政府提供实物配租的住房困难家庭数。对于一个百万人口、市区人口也达20多万的城市而言,311户几乎是个无足轻重的数字。 记者从临海市民政局了解到,临海市享受低保的人数约为1.5万人,这个数字是统计住房困难家庭数的将近50倍。“享受低保人数和住房困难家庭不是一个概念。享受低保不一定就需要政府提供住房帮助,有些人自己本来就有房子。”民政局一位金姓科长告诉记者。 临海市整个廉租房建设起步于2008年。根据调查情况编制计划后,市政府当年就保障性住房建设景莲家园项目进行了立项,这批经济适用房小区共有15幢楼,政府从中划出两幢作为此次的“一元廉租房”。 11月10日,记者在景莲家园小区里看到,这批2009年3月动工的楼房已经建好,其中第10幢和第11幢即是今后的“一元廉租房”,有39平方米和41平方米两种户型,都是简单的一室一厅格局,客厅与厨房不分离。 目前,这两幢楼内的简单装修已基本完成,记者看到工人正给房间地板刷漆。12月底先期通过申请的40户家庭即可入住,现在正在审核今年申请的家庭,有70多户,最终确定后也很快可以住进来。 市长拍板“一元廉租” 临海“一元廉租房”推出之后,引起社会的高度关注和热议。 有人认为只收一元租金的廉租房相当于白送,号称“一元廉租房”其实就是“作秀”;有人认为实现了廉租房的廉价本质,大加赞扬;有人怀疑只收一元租金会使当地的廉租房今后缺乏建设资金,难以为继;还有人认为临海只满足了几十户困难家庭的住房问题,徒有新闻价值却缺乏标本意义。 提起社会上五花八门的评论,记者面前的陈引奭表现很平静。他说,很多评价都撇开了临海这个城市的背景。评论者把“一元廉租房”放到了自己所处的城市或者全国的大背景下去解读,自然“难以理解”。 以北京作个对比,北京申请廉租房家庭人均住房面积不超过7.5至10平方米,而临海的标准刚好是北京的两倍;在北京,五环之内租住一套70至80平方米的房子,租金约在3000至5000元之间;在临海,同样的房子不过在800至900元之间。截至2009年,北京仅租金补贴1.9万户困难家庭一项已耗资两亿多元,而临海自启动廉租房建设以来不过1000多万元即已实现应保尽保。 临海当时研究廉租房租金时,本想与直管公房(计划经济下提供给困难家庭的住房,由政府直接管理)对接,直管公房的租金是每平方米1.2元。“但直管公房都是老房子,这次新建的廉租房原想定1.5元,后来在市长办公会议上有人提出,多收这五毛钱,每户每月多交20元,192户全算上也就三四千元,政府不在乎这点钱,但一个月20元对只有340元的低保户来说可能更有用。”于是,这次会议上市长拍板定了每月每平方米1元的租金。 一元廉租房的最大关注点在“一元”,但实际上,据陈引奭介绍,在临海,政府此前给住房困难家庭提供货币补贴时,评估的市场租金“也不过1平方米5元”,这4元最终由政府埋单,“也不过是政府的一种责任而已”。 有多少个临海可以复制 在“一元廉租房”政策出台之前,临海这个沿海小城并不广为人知。这个位于浙江省东南部的沿海城市,其在20世纪80年代就是中国股份合作经济的重要发源地之一,有沿海地区开风气之先的传统。目前辖区2200多平方公里,人口已超过百万,属于浙江省的省辖市,日常由台州市代管。 这个在国内连三线城市都说不上的沿海小城内,随处可见在建的楼房。临海大道一段连绵几公里的两侧,或是新建林立的商品房,或是还在施工的建筑工地,城区里的房价,已然高达七八千元一平方米。 景莲家园小区建在临海市的东面,现在临海百姓习惯称之为新城区,距离旧城中心地带十几分钟车程,周围在建的商品房价格已飙升到每平方米6000多元。 保障性住房的配套设施向来颇受非议,国内许多地方的廉租房建好后由于地处远郊、交通不便、配套不齐,客观上提高了租房成本,而备受诟病。 陈引奭介绍说,临海当时选址时考虑到居民今后的生活便利问题。景莲小区的门口不远处有公交车站,附近有医院和小学,“现在缺的是幼儿园和市场,我们也在考虑和相关部门协商落实”。 临海市目前统计需要政府给予住房保障的家庭数量是311户,而此次提供的“一元廉租房”数量是192套,“剩下的100多户我们通过货币补贴而不是实物配租方式保障”。 这就意味着,根据这样的统筹安排,临海市向财政申请建楼1400万元、装修100万元总共1500万元,就解决了临海市大部分需要廉租房保障的困难群体的难题。 1500万元,仅占据这个沿海小城2009年地方财政收入的0.86%,“依靠土地出让金净收益的10%完全能够解决”。 因而,当诸多批评者质疑“一元廉租房”才保障了百十来户而完全没有标本意义的时候,临海的官员并不以为意,“我们保障了我们需要保障的”。只是,再看这个少数穷人和充裕财政的小城,不禁要问,有多少个临海可以复制? 保障不足=政府逃避责任? 与广州、临海等地方让群众“捡到大便宜”被指责不同,一些地方由于投入达不到民众预期或无所作为而遭受抨击。最近的例子,是北京公布的公租房成本中租金价格太高,遭到来自社会四面八方的批评。 今年8月,北京市住建委公布了3个公租房项目的成本租金价格,最贵的高达每平方米30元,直逼北京市的租房市价。作为廉租房升级版本的公租房(公租房是廉租房扩大覆盖面的产物),如此高的租金,使其保障性深受质疑。 北京市住建委后来回应称,租金未最终确定,将来会综合各方意见制定,但仍难以抚平满怀期待的底层民众的受伤情绪。 远一点的例子,则是2008年肇始于贵州、后来被河南、甘肃、云南等省借鉴并且至今仍在全国范围蔓延的廉租房租售并举政策。 批评者称,将廉租房出售违背了廉租房的本质,已等同于别名的“经济适用房”或者叫“廉价房”,认为是政府丢包袱之举,广受非议。 推行廉租房租售并举的城市,绝大多数是基于廉租房建设的资金压力困境。河南省新乡市住房制度改革办公室主任葛清纯,给记者细细地算过一笔账,由于中央和地方拨付的建设资金缺口较大,将一半左右的廉租房用于出售只是新乡市解决资金困难的其中一项举措。 廉租房租售并举的持续蔓延充分应验了那句话——批评者有批评者的道理,决策者有决策者的无奈。 更大的争议则是目前已在全国28个城市进行试点的住房公积金贷款建保障性住房。由于住房公积金所有权并不在政府,作为监管者的政府部门最终将这部分资金用于支持地方保障性住房建设,自然引起极大争议。 赞同者认为与其沉淀不如充分发挥资金作用,反对者认为未经所有权人同意而处置不具备基本的合法性,但今年8月随着住建部公布的第一批试点城市名单,争论虽然不分胜负,却暂时尘埃落定。 用公积金缴存人的钱来保障城市小部分市民,自然也遭受了政府转移责任、逃避责任的批评。但最终试点的成效很可能会“合情”地开脱这种指责。 保障太足=作秀,不可持续? 外界一直批评地方政府对保障性住房不上心。而这个批评如今也找到了最直接的数据作为注脚。 今年4月,财政部公布了一组数据:2009年全国土地出让收支结余高达1912.6亿元,用于廉租住房的支出为187.1亿元,远低于《廉租住房保障资金管理办法》中应不低于土地出让净收益10%规定的标准。 除了经济适用房骗购的个案风波屡屡刺激公众神经之外,对廉租住房建设的不满是质疑保障不到位的最重要原因。但不是所有地方政府都甘于得到如此评价。广州和临海今年出台的“一元廉租房”政策即是地方政府对保障性不足的最强有力的回应。 据了解,“一元廉租房”的概念虽然是在今年10月临海推出政策后被媒体炒热,但实际上,早在今年6月广州市国土房产局就放出消息,拟从市场上租赁1000套小户型住宅用作廉租住房,提供给符合廉租房申请条件且正处于实物配租轮候期的困难家庭,“租住家庭只需要提供每月一平方米一元钱的租金,与市场租金的差价由政府埋单”。 4个多月后,浙江省临海市宣布从建好的经济适用房中划出两幢近两百套房,用作当地的廉租住房,符合条件的住房困难家庭也是只需要支付一元一平方米的价格租住。 “一元廉租房”随即引发社会热议,伴随其间最多的批评,是对出台“一元廉租房”政策的地方政府“作秀”的指责。理性的质疑则是追问:相当于免费提供廉租住房,是否会导致今后建设资金的后继无力? 广州市以其著名的充裕财力无声地化解了上述疑问,而临海市建设局官员对记者的回应也很简单:需要保障的人并不多,地方没花多少钱就解决了大部分需要保障的人群,不存在对将来的担心问题。 在江苏省淮安市推行了3年之久的共有产权房,经媒体曝光后同样遭受了许多指责。2007年开始,淮安市政府提供了800多套房子,符合条件的低收入家庭可以出资购买,按照“三七开”或“五五开”比例出资,与政府共同享有房子的产权,产权在一定期限内可向政府全部购回形成完全产权,如果到期限购房人未购回全部产权,则要按比例向政府支付居住租金。 从本质上说,淮安共有产权房替代的是传统的经济适用房而非廉租房,但由于两者在这个城市中的高度重叠,许多困难家庭通过举债或者其他方式成为政策的受益者。 批评者指责淮安市政府在与民争利,但共有产权房的推行者、淮安市房管局局长邵明告诉记者,他们走的是介于保障与市场的第三条道路,“不求克服传统经适房的所有弊病,只求有所改良,就是进步”。 中央政策应为地方留出空间 有分析人士认为,当下的中国,房子是社会领域最为敏感的话题。 许多地方政府可能已经意识到,在保障性住房领域,他们可发挥作用的空间变得无限广阔,但在这个区域里似乎也布满了“地雷”,动辄得咎。 据了解,廉租房地理位置偏远、配套不全的问题,几乎成为保障性住房建设过程中的通病,但一些政府基于或好或不好的理由要去革除这个通病时,未必会如民愿所偿,以骂名终结的不在少数,最好的,可能也是在不绝于耳的争议中缓慢推行。 比如北京和天津等一线城市强制在商品房小区里配建廉租房,北京甚至声称今年在商品房中配建保障房的比例要高达30%;还有媒体曾曝出的杭州廉租房配建车位的新闻,也一度招致社会批评,甚至被用于比作廉租房“无厕论”的另一极端。 地方政府对于保障性住房或大或小的举动,不论动机如何,不管效果怎样,争议之声终究不消停。记者两年来多次亲历一些推出新举措的地方,探访当地创新之举,当地官员私下对记者均表示颇感无奈,“感觉做与不做,都是错。不做,百姓说你无所作为,不理会百姓死活;做了,外面议论纷纷,质疑你的动机、操作性、合理性”。但在正式场合,政府均表示:“只要能真正解决百姓住房困难问题,管他们爱说什么说什么,我们照做不误。” 提起这两年来地方探索的廉租房建设做法,北京大学房地产研究所所长陈国强在接受记者采访时认为,基于各地经济状况、需要保障的群体规模、住房条件基础等情况都不一样,应当允许地方因地制宜,探索符合地方实际的保障性住房建设方式。 中国科学院房地产研究所研究员黄兴文也有相同的看法,“中国地方大,各地有差异很正常,应当鼓励地方探索”。但他同时向记者强调,不管如何探索,必须以最终效果作为评判标准,“是真解决了问题,而不是变换花样应付百姓,应付中央”。 提到据称正在征求意见阶段的住房保障法草案,两位专家均认为未来的保障性住房应当留有一定空间让地方发挥,“只定框架,给地方以灵活性”,强制性的规定应当是在对财政投入的支持力度上,比如强制规定保障性住房支出占土地收益的比例或者占GDP的弹性比例,“而不是为全国的保障性住房建设设定统一的模式”。 据《法治周末》 |

| 3上一篇 |