|

|

|

|

|

||

|

|||||||||||||||||||||||||||

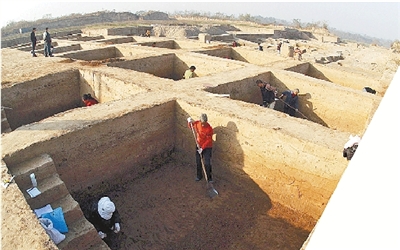

策划 杨光 王璇 摄影 唐强 徐宗福 文字 左丽慧 拼接 朱砂绘陶瓮,世上仅此两只。一只目前被借到日本展出,另一只保存在郑州市文物考古研究院库房。“巩义市站街镇在古代正处于洛汭地区,这里出土的、蕴含着大量当时文化因素的朱砂绘陶瓮,为理解文献记载的‘太康失国’‘五子之歌’这段历史提供了考古证据。”市考古研究院副院长顾万发说,朱砂彩陶瓮为世人所知,则要感谢默默奉献在考古专家身后的“器物修复工作者”,是他们,把破碎不堪的陶片复原为一件完整的器物。如果说考古发掘出的各类文物是人类文明的记忆,将刚出土的,或残缺或破损的文物遗迹修复起来的“器物修复”,则是对人类文明记忆的修复。 历史文化遗产随着时间的流逝,都经受着不同程度的破坏和损害,如金属文物锈蚀、陶器、瓷器破碎,石雕残崩,木器和竹器干裂、皱缩,出土的纺织品、纸张文物腐朽,所有这些历史文物都要进行抢救和修复才能长期地保存下去。 文物的类别不同,它的修复方法也不同,修复人员要掌握各方面的知识,结合科学的保护措施灵活运用;文物修复要根据历史真实,不能凭主观想象改动原物面貌,复原部分要求做到与其部分相仿, 对每件所要求修复的文物,都应该进行具体的分析研究,分别处理。 冬日的修复室内,时间仿佛在此处凝固。冯福庆、李恩圆、秦秀花、周喜花几人日复一日与石膏、沙子、水、黏合剂和各种磨刮器具朝夕相处。除了电灯与电话,这里几乎没有其他电器。取暖用的煤炉上,一壶烧开的水在噗噗地冒着热气,而冯福庆她们并不理睬,也不聊天,只是依然默默地将手中的残片一一拼贴起来。 “有些陶器碎片可能要经过上百次不厌其烦的拼合,才能最终拼对还原出一件完整陶器。”从事器物修复工作达20年的冯福庆说,考古发掘到的文物运回之后,首先要确定原制品材料类别、性能及其损坏情况,先做好文字绘图,照相记录,然后制定修复方案。在修复过程中,主要是清除文物标本上的一切附着物,然后修补文物标本的残缺部分,其目的是恢复它的本来面目。“大件的陶器碎片可能多达四五百片,仅是分类、挑选工作就要花上一两个星期,看得头昏眼花、眼冒金星也是寻常事。”冯福庆说,即使是看上去大小、形状差不多的器物,它的年代和“身份”也可能大不相同。“做陶器修复的都要经历一个认陶片的过程,不同时期、不同年代的器物都有着不同的风格和特点。”冯福庆说,一个好的器物修复者,要兼通美学、历史、物理等各种学科的知识,绝不是修修补补那么简单。 大禹的儿子启作为中国历史上第一个国王,开始了父死子继的世袭帝制时代。然而第一个继承皇位的儿子太康,就因为没有德行,导致老百姓反感。太康贪图享乐,在外打猎长期不归,国都被后羿侵占。太康的五个弟弟和母亲被赶到洛河边,追述大禹的告诫而作《五子之歌》……听起来,这是一个劝诫帝王勤政爱民的“励志”故事,而从巩义市站街镇花地嘴遗址中发掘出的一对朱砂绘陶瓮,以“铁证如山”将“传说”变成了可信的历史。 前人的鬼斧神工,今人的精心修复,使穿越时空的工艺品变得完美。 几十道复杂的修复程序才能让一件文物“复活”。 经过千百年的历史变迁,他们把破碎不堪的陶片复原为一件完整的器物。 浮尘被一车车运出,露出了历史的遗迹。 施工现场考古工作者在探方里一层层揭开历史的真面目,与古人对话。 将破裂的“陶片”粘连。 专家精心修复一个朱砂绘陶瓮,让一个夏王朝的传说变成现实。 |