|

||||||

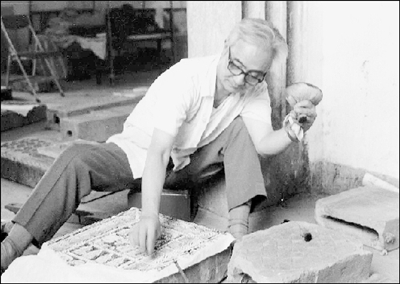

本报记者 张 立 通讯员 杨建敏 核心提示 他是一位基层文物工作者,从事文物工作60年,经他手保存下来的各级文物数千件,他促成的古城寨遗址考古发掘,于2000年被列为国家十大考古发现,他一生留下100多本工作日记,一万多张珍贵老照片。出版《密县汉画像砖》、《密县古文化遗址概述》、《密县汉画像石题记》、《溱洧影痕——魏殿臣新密老照片》。他就是被誉为当代愚公的基层文物工作者魏殿臣。前不久,在他去世一周年之际,新密市召开座谈会,追思其一生平凡中的伟大。 哪里有文物, 哪里就有他的身影 “初做文物工作,我还是高中下学的青年,尚不懂文物这一行。当时只有一个信念:这是党给我的一项工作,得认真搞好。不懂就学,主动找工作去干……”魏殿臣生前的一段话,写照他60年的坚持。 魏殿臣1951年调入密县文化馆,从此,哪里有文物,哪里就有他的身影。每年,他都要步行(后来是骑自行车)去全市各个文物点巡查几次,新密山山水水都留下了他奔波的足迹。哪里报告发现了文物,不论刮风下雨,路途远近,他都要在第一时间赶到现场,进行抢救保护。 他在1972年2月17日的日记中写道: “刘砦公社王占魁反映,刘砦公社新砦大队南头生产队(梁家台)西顶发现陶片、骨头、蚌壳。面积约40亩。” 随后,他就赶赴现场,当时新砦大队正组织群众平整土地,位于梁家台的高地挖出了文化层,散落文物众多。魏殿臣直觉这是一处重要遗址,当即找大队干部说明文物政策,坚决予以制止。大队支书刘保才代表群众要求县里补助一定的化肥,魏老回城向县里作了汇报,同意给以补助。新砦遗址保护了下来,但向群众承诺的化肥却一直没有兑现,以至于三十多年后来到现场,新砦村干部还调侃:“魏老师,化肥什么时候给俺们拨下来?” 就是那次保护下来的新砦遗址,1979年进行首次考古发掘,专家提出了“新砦期”考古学文化,填补了河南龙山文化和二里头文化之间的空白。新砦遗址1999年列入国家重大社科项目“夏商周断代工程”,2002年列入“中华文明探源工程”,中国社科院建立考古工作站,进行长年发掘;2003年发现了具有三重城垣的大型城址,被专家学者考证为夏代早期夏启的都城;2006年被国务院公布为全国重点文物保护单位。 类似得到抢救保护的文物还有莪沟遗址。河南博物院研究馆员在《中原考古大发现·叩醒商城》一书中追忆道: “密县文化馆文物专干魏殿臣恰巧当时正在举办亦工亦农考古培训班……遗址已经被平整土地挖去了西半部,碎陶片遍地都是……魏殿臣心急如焚,马上找到村干部,要求他们立即停工,对遗址加以保护,并同时向县文化馆领导汇报了情况。于是文化馆派魏殿臣连夜赶往郑州,向河南省文物工作队和河南省博物馆进行汇报。省文物工作队领导听完汇报后,认为情况比较重要,便派郭天锁、丁清贤与魏殿臣一同于当天赶往密县调查处理。” 随后,新密莪沟遗址被正式考古发掘,出土了大批珍贵文物,补新郑裴李岗遗址之不足,为“裴李岗文化”的命名起到了至关重要的作用。 1966年,魏殿臣冒着被冲击、被批斗的危险,保护了法海寺地宫出土文物。《大河报》《厚重河南·“新密古城”系列之法海寺》中写道: “当时在开封的魏殿臣闻讯赶回新密,作为文物工作者,他深知这些文物的珍贵,但因为自己出身富农,他不便上前,于是在夜里他悄悄把文物转移了出去。为防万一,魏殿臣又把所有有文字的文物做了五份拓片,分头保存。就这样,有关法海寺的珍贵史料被保存了下来。魏殿臣先生当时也许不会想到,他保存的这些珍贵文物,有些是绝无仅有的孤本,对于历史的研究有着极其珍贵的参考价值。” 法海寺塔地宫中出土的三座宋三彩琉璃塔和一个宋三彩琉璃舍利函成为绝世珍品,现保存在中国国家博物馆和河南博物院。 从1996年开始,魏殿臣开始研究古城寨城址,并促成该遗址考古发掘,三年后揭开了古城寨尘封五千年的神秘面纱:这是一处中原地区面积最大、保存最好、具有都邑性质的龙山文化古城址,被列为2000年中国十大考古新发现。 拓碑, 已然成为他的习惯 作为文物工作的副产品,打拓片成为魏老的习惯。岁月更迭,他早年拓的不少碑刻、汉画像砖或散失、或被毁,如黄帝宫八阵图碑、岐固寺赵孟頫碑、修德观明代问道碑等今已不存,留下的拓片成为珍贵的资料。 1980年至1982年3年间,他和开封文物工作队的崔耕同志利用麦假、秋假休息时间,深入全市广大乡村,对散存的汉画像砖进行了抢救性拓印。多年后,崔耕在《访拓画像砖的苦与乐》一文中追忆道: “1982年夏,我同魏殿臣、李二楷背着拓片工具,重点访查了密县大隗镇北沟,这里住着几十户农民。我们与村干部取得联系,从沟口挨门访察,群众不理解是干什么的,我们还得一户一户讲明来意。每到一家,像鬼子进村一样,伙房、厕所、院内排查搜索,一有发现,即扫土洗刷,铺纸拓印。厕所臭气扑鼻,也要忍耐,能得到一幅新的画像,就是他最大的快慰……兴奋之余,写小诗以纪: “中州圣地尽奇观,古郐偏爱画像砖。朱墨传拓寻野趣,一枝艳杏点芳园。” 1983年,他从这些拓片中精选出二百余幅画像,编印出《密县汉画像砖》一书由中州书画社出版。这是“文革”后我国最早出版的画像砖类书籍。 他用镜头记录了 新密60年的沧桑巨变 1951年魏殿臣进入文化馆工作后,由于宣传工作需要,当时政府就把一台从日本人手里缴获的德国产相机配给他。他从此结缘摄影,用镜头记录了新密60年的沧桑巨变:1953年的托儿所,1958年水库建设工地,1973年“五代井”出水,1976年粉碎“四人帮”庆祝大会,1977年知青下乡,1979年的县城灯展…… 在魏殿臣家,两柜子相册、一包包底片、一本照片索引,为后人留住了岁月和感动。2009年初,新密市摄影家协会马建敏、周绿坡、王铁栓、慎广建等人对他的照片进行了整理,精选百余幅照片编纂《溱洧影痕——魏殿臣新密老照片》出版。 在该书的首发式上,河南省摄影家协会主席于德水说:“在河南这块土地上,一个人搞摄影跨越时代这么长,又拍摄了如此成系统、高质量的摄影作品,在我省摄影史上还是前所未有的。这不但是新密摄影人的骄傲,也是我省摄影界的宝贵财富。我们应该重视和研究魏殿臣的摄影作品,让它们在新时期发挥应有的作用。” 77岁还在义务调查古树 2005年春,在新密市伏羲山深处,活跃着一群找大树的老人,他们访问、测量、拍照、记录,一丝不苟,俨然训练有素的科技人员。这群可敬的老人,是新密市黄帝文化研究会的古树名木义务调查队,林业部门没有进行的工作,他们提前做了。当年已经77岁的魏老是其中最忙碌的一个:访问、测量、拍照、记录……一个都少不了。 古树,一般指树龄在百年以上的大树;名木,是那些树种稀有、名贵或具有历史价值、纪念意义的树木。古树名木历经沧桑,冷眼看世界,是一个地区历史的见证,是重要的自然资源,也是宝贵的文化遗产。但是长期以来,新密市的古树名木却缺乏保护和管理。 魏老是黄帝文化研究会的摄影师,每次开展活动都要拍照存档。调查古树名木,他兴致最高,不顾年高腿疼,和大家一起攀山过涧,仿佛回到了少年时代。为了拍好一棵古树,魏老或卧或扒,置尘土荆棘于不顾。每次调查完回到家里,他都要对调查资料分门别类进行细致整理,最后整理出两大本的《新密市古树名木图录》。 |

| 3上一篇 |