|

|||||||||||||||||||||

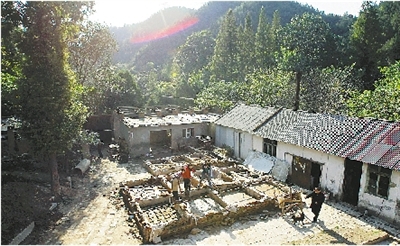

策划 杨 光 图片 唐 强 文字 王 璇 中国砖雕起源于汉代画像砖。画像砖艺术性很高,有空心砖和方砖两种。空心砖又称圹砖,是一种大型的长方形陶砖,流行于河南、山西等中原地区,尤以河南南阳地区出土最多。明清两代,安徽徽州砖雕最为流行。徽州砖雕的用料与制作极为考究,一般采用经特殊技艺烧制、掷地有声的青砖为材料,运用平雕、浮雕、镂雕和透空雕等砖雕艺术手法雕琢而成,历史人物栩栩如生,飞禽走兽和花卉图案形象逼真。如今,砖雕的实际运用范围正日益扩大,除古民居、古园林和一切古建筑修复或仿古建筑外,现代建筑装配砖雕艺术也大放异彩。 在黄河岸边,一个女人与金沙泥为伴,她的青春绽放在泥塑砖雕中,她的美丽定格在黄河澄泥砚上。她就是郑州金沙泥艺术研究所创始人王玲。一双结实而灵巧的双手,游走在一块块泥坯上,在手指的“舞蹈”中,渐渐地,一团团黄河里的泥巴神奇蝶变,一件件制作精美、含拙藏雅的金沙泥作品诞生了——这双手属于一个女人,她用这双手将黄河砖雕打磨得美妙绝伦。 清晨,当黄河的生灵还在酣睡中,王玲已经带着六七个学生坐在工作室内。选泥、搅拌、沉淀、过滤、再沉淀、和泥、雕刻……每一道工序,王玲没有丝毫的马虎,雕刻上,只要有半点瑕疵,王玲都会要求学生们毁了重新再做,哪怕是即将进窑烧制的成品。正在修补砖雕的王玲告诉记者,大型《红楼梦》砖雕构图总面积达150平方米之多。根据《红楼梦》原著,撷取其中30个故事进行立体雕刻,实属中国前无古人的恢弘之作。为了这个作品,她花费了4年时间。 王玲向记者讲述了她一段不平凡的往事。1986年,她和丈夫张存生应聘到黄河游览区从事大型砖雕《西游记》的创作。面对滔滔黄河,他们的创作激情一发而不可收,从此踏上金沙泥系列工艺品的研制和开发之路。最初,他们潜心于将中国古典四大名著《西游记》《三国演义》《红楼梦》《水浒传》中的经典故事用砖雕的艺术形式表现出来。为了达到用现代的语言展现传统艺术的美和名著深厚文化内涵的目的,他们反复揣摩,不停尝试,最终采用高浮雕、浮雕、阴阳线刻于一体的雕刻手法创作出《红楼梦》系列砖雕,无论是人物还是亭台楼阁花草树木,无一不细腻典雅、生动传神。 精湛的黄河澄泥砖雕,是独树一帜的艺术奇葩,成为黄河风景名胜区的游览热点,赢得中外游人的高度评价。正值事业高峰,王玲的丈夫张存生却因积劳成疾,于2000年4月抱憾离世,将年轻的生命贡献给了金沙泥艺术。失去了爱侣和战友,事业的天空并没有坍塌,王玲用柔弱的双肩擎起了她与丈夫共同开创的事业。如今他们创作的砖雕、黄河澄泥砚已经闻名世界。“明清徽州砖雕工艺固然是好,但那是古人辛勤劳动、艺术创造的结晶,我们的责任是继承和发展,用自己独特的艺术风格实现‘继承’,使民族的民间砖雕艺术代代相传”。王玲说。 采访过程中,记者问询王玲最珍贵的一件作品时,她毫不犹豫地说出了《黄河岸边是我家》,作品描述了一家三代人幸福、和谐生活的刻画,表现古朴、和谐的中原民俗文化。王玲把所有的心血凝聚在了这个作品,二十多年与黄河为伴,王玲早已把中原当成了自己的家。 |