|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

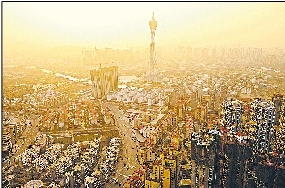

本报记者 陈锋 成燕 核心提示 这是一幕幕由产业集聚铸就的恢弘“连续剧”:去年,中牟汽车产业集聚区生产整车约14.7万台,实现销售收入约165亿元,汽车产业集聚效应凸现。航空港区入区企业超300家,其中规模以上企业49家,高潮迭起,气势如虹。富士康累计完成投资110亿元,入住员工约10.7万人,年实现产值约360亿元…… 这是一组组用数字谱写的动人音符:2011年,全市产业集聚区完成营业收入5869亿元,同比增长44.3%,其中省级产业集聚区营业收入完成3733亿元,同比增长47%;固定资产投资完成1031.8亿元,同比增长53.7%。全市产业集聚区入驻企业达7000家左右,其中省级产业集聚区入驻企业近5000家。固定资产投资完成超30亿元的达到12家,其中郑州高新技术产业集聚区、中牟产业集聚区、郑州航空港产业集聚区超50亿元。 这是一个个扛起郑州未来的擎天巨柱:富士康2012年计划布局手机生产线98条,年产手机两亿部,出口额达到230亿美元。总投资50亿元的中航电动汽车动力总成系统项目一期工程建成后,可实现年销售收入20亿元…… 与此同时,去年,省政府下达我市两批249个省重点项目,全年实际完成投资1245.4亿元,占年度投资目标的131.5%,同比增长39.1%,完成投资位居全省第一。省分解下达我市联审联批事项共781个,均按要求提前完成,联审联批工作全省排名第一。 2012年,我市将继续牢牢抓住项目投资这个总牵引、总抓手、总动力,确保固定资产投资大幅度增长。围绕投资,高智商抢抓机遇,高起点谋划项目,高效率推进项目,高水平运作资金,高增速拉升投资,高效益科学发展。 “磁场效应”集中释放 产业集聚是世界范围内后工业时代产业布局的主要趋势,被公认为是提高城市竞争力乃至国家竞争力的优势战略。已积聚较好产业基础的郑州,以集聚为概念,搭建产业发展新平台,既是顺应产业发展趋势,进一步提升郑州产业规模的需要,也是吸引海内外产业转移,辐射服务全国的必然。 迅猛发展的郑州,正在掀起一场经济发展理念的革命,其关键词牢牢锁定产业集聚和抓项目促投资。 截至目前,全市省级和市级产业集聚区(专业园区)达40个,其中省级产业集聚区15个,总规划面积936平方公里,已建成区面积294平方公里,其中省级产业集聚区规划面积513平方公里,已建成区面积137.47平方公里,市级产业集聚区规划面积422平方公里,已建成区面积 156平方公里。 按照“四集一转”要求,全市省级和市级40个产业集聚区(专业园区)强力推进基础设施建设,着力提升速度、提高水平、扩大规模,继续保持良好发展势头。 集聚效应开始显现——全市产业集聚区累计入驻企业达到7000家左右,其中省级产业集聚区近5000家。预计全市产业集聚区营业收入完成5150亿元,增长40%,其中省级产业集聚区完成3133亿元,增长47%。全年营业收入超百亿元的达到15家,其中郑州经济技术产业集聚区、郑州高新技术产业集聚区、巩义市产业集聚区超过300亿元。 重大项目推进迅速——2011年,我市两批市重点建设项目共241项,总投资3357.2亿元,年度投资目标402.8亿元。全年实际完成投资508.1亿元,为年度投资目标的127.1%,同比增长28.4%。 企业投资积极性高涨——预计全市产业集聚区2011年可完成固定资产投资1033.5亿元,增长62%,其中省级产业集聚区完成660亿元,增长78%。全年固定资产投资超30亿元的达12家,其中郑州高新技术产业集聚区、中牟产业集聚区、郑州航空港产业集聚区超过50亿元。 基础设施日臻完备——预计产业集聚区道路建设总长达872公里,管网建设总长达738.5公里;完成标准化厂房建设249万平方米,其中三层以上160万平方米;建设职工住房面积达186万平方米,其中郑州航空港产业集聚区近130万平方米。 创新发展高歌猛进 在刚刚过去的2011年,乘着中原经济区和郑州都市区建设的东风,郑州产业集聚区建设一路高歌猛进。 1月,郑州纺织产业园荣获“河南省承接产业转移示范区试点”单位,这是继该园区被授予“全国纺织服装产业集群试点”后再获殊荣。 3月,郑州电子电器产业园项目在高新区奠基。该产业园建成后,将成为辐射华中、华北地区的中部首个综合性电子电器工业园,全部建成后可实现年产值50亿元。 6月,郑州承接浙江地区汽车零部件对接活动在杭州成功举办,吸引当地57家零部件企业参与。宇通客车、东风日产、海马汽车等企业与当地企业签订9个供货合同,成效斐然。 8月,《郑州市产业集聚区发展规划》通过专家评审论证,进一步明确一个产业集聚区重点发展一个主导企业,主导产业营业收入要占全区营业收入的50%以上。 10月,中牟汽车工业集聚区等5个集聚区被列入我省新型工业化产业示范基地重点培养对象。 市工信委发布的最新数字显示,2011年,全市产业集聚区规模以上工业企业完成增加值同比增长29.8%,增速高于全市平均水平7.8个百分点,总量占全市的45.1%,对全市工业增长的贡献率达到65.6%,拉动全市工业增长14.4个百分点。 支撑这些“飘红”数字的,是一批批“大个头”项目在郑落地开花:东风日产郑州60万台发动机工厂、宇通商务车和校车等项目加快推进,全年汽车整车产量达到35.5万辆,郑煤机高端产业园、中铁盾构、新大方重工等项目不断升级优化;新一代信息技术、生物医药和新能源客车等产业加快发展,战略性新兴产业产值突破1000亿元,成为新的经济增长点。 伴随越来越多知名企业扎根集聚区,郑州工业图强的方向渐次明朗,“郑州创造”的“亮丽标签”声名远扬。巨大的集聚效应、产业链效应让郑州产业集聚区经济风生水起,舞动起多个产业长链新的增长极。 重点项目稳步推进 项目建设是拉动经济增长的重要手段,是调整产业结构、转变发展方式、改善发展环境、方便居民生活的重要抓手和牵引。2011年,我市以推动重大项目建设为抓手,谋全局,聚合力,求先行。 重点项目建设风生水起。 2011年12月10日,我市中原西路与西南绕城高速公路互通式立交、刘湾水厂供水工程等10个重点项目集中开工,总投资超过200亿元,为促进我市支柱产业优化升级提供了充足动力。仅仅时隔6天,我市5个大项目再次同步开建,总投资超过100亿元。统计数字显示,2011年,我市在建投资额10亿元以上项目达115个,50亿元以上项目23个,100亿元以上项目14个,谋划“四进”项目679个。 重大项目建设进展顺利。郑州黄河公铁两用桥主体、中心城区铁路跨线桥主线、火车站西广场等重点工程完工或基本完工。石武客专、轨道交通1号线一期、2号线一期等一批在建项目进程加快。我市还创新项目服务机制,继续实施首席服务官制度,2011年共召开重大项目周例会45次,解决各类重大问题275个。 美好蓝图令人期待 今年,我市将加快产业集聚区建设,主动承接产业转移,破解土地瓶颈制约,实现产城互动发展,为郑州都市区建设创造和拓展空间。 刚刚公布的中原经济区郑州都市区建设纲要(草案)显示,我市将推动郑州纺织产业园、马寨产业集聚区等集聚区融入中心城区;中牟汽车产业集聚区、巩义市豫联产业集聚区等产业集聚区融入组团。到2020年,形成销售收入超千亿元产业集聚区10个、超500亿元产业集聚区10个、超百亿元产业集聚区20个。 展望未来,郑州雄厚的产业集聚优势将更加明显——巩义正朝着全国有影响的铝及铝精深加工、高档耐火材料、光伏产业、特钢生产基地和全省重要的能源、机械装备制造基地奋力迈进。登封产业集聚区则重点发展以机械装备制造及汽车零部件加工等产业;高新区将重点扶持培育数字信息、智能仪器仪表、物联网信息技术、电子电器、文化创意、新能源与节能环保6个产业集群,加快建设电子电器产业园、河南省国家大学科技园、光伏产业园、3G手机产业园、物联网产业园、动漫创意产业园等10大园区。 好风凭借力,送我上青云。这风,正是产业集聚与项目投资交相辉映席卷起的强劲东风!这云,正是托起郑州都市区建设的五彩祥云! 本版图片由摄影部提供 |