|

|||||||||||||||||||||

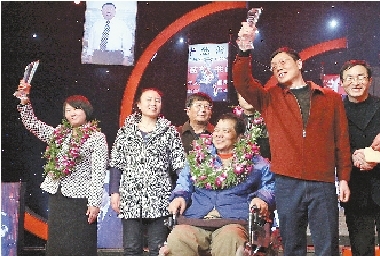

2006年7月14日<<< 郑州市获得“国家卫生城市”称号,成为中部地区唯一获此殊荣的省会城市。郑州成为新标准颁布后首个被命名为国家卫生城市的中部省会城市。8月17日,全国创建国家卫生城市培训班在郑州开班。包括北京在内的20多个省、区、市的有关领导和爱卫办主任莅郑,学习新标准,借鉴郑州的成功经验。 2006年11月3日<<< 国家粮食交易中心正式落户郑州粮食批发市场。此前国内仅有两家国家确定的粮食交易中心,分别位于合肥和武汉,均以水稻交易为主,郑州国家粮食交易中心则以小麦交易为主。 2006年11月14日<<< 中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长吴邦国来河南进行专题调研。 “千年一梦千年醒,洛神今日回洛城。” 5月10日、11日晚,在静静流淌了千年的洛水河畔,作为“国家文化部推荐优秀剧目(洛阳)展演月”压轴剧目,郑州歌舞剧院大型原创舞剧《水月洛神》在洛阳歌剧院向观众讲述了一段跨越千年的生死绝恋。 2010年12月,如刚刚破土而出的笋芽般,《水月洛神》乍“立”于舞台上,光阴荏苒,不到两年的时间,大美无言的“洛神”翩跹起舞,已在北京、上海、苏州、郑州等地演出近百场,所到之处皆留下惊鸿一瞥,而每一次的鲜花与掌声,《郑州日报》一路跟随。 从《水月洛神》“轻轻撩起面纱”到“备战省戏剧大赛”,从“专家社会各界热评热议”到“出征上海国际艺术节”,从“翩跹起舞动申城”到“轻舞荷花盼绽放”,从“走进国家大剧院”到“洛神今日回洛阳”……《郑州日报》见证着它的一路成长,它的荣光,它的每一次惊喜和蜕变,经由《郑州日报》这份纸质媒介的传递,表达给郑州市民甚至全国网民的是中原文化的自信,为郑州赢得了文化尊重。 曾经的欢笑和泪水总是那么令人难忘:2011年12月25日,对《水月洛神》来说是个不眠夜,当晚,目前最具权威的舞蹈界奖项第八届“荷花奖”舞剧·舞蹈诗比赛奖项在上海揭晓,《水月洛神》一举摘得大赛含金量最高的奖项——作品金奖第一名,同时将5个单项奖收入囊中。颁奖现场,奖项揭晓已经接近晚10点,前方记者用手中的笔和相机记录下这个里程碑意义的历史时刻,激动地记录下了每个人的欢笑与泪水,与后方沟通后用最快的速度往报社发稿;后方,编辑、值班总编为了第一时间将这个消息传递给郑州市民,他们挑灯夜战等稿、组稿、组版、定版,最终放在头版头条,让这条令人振奋的好消息“飞”出去。 这样的画面同样出现在2011年、2012年“两会”期间,《水月洛神》在北京保利剧院、国家大剧院上演,它成为京城街谈巷议的热门话题和文化焦点,也成为每天《郑州日报》的座上客,连续及时地深度报道让家乡人为之深深自豪,网站和外媒的转载让“洛神”声名远播。 坐在记者面前的《水月洛神》编剧冯双白说,如今,这份影响力正产生出强劲的“蝴蝶效应”! 轩辕故里的辉煌、商都古城的厚重、少林功夫的雄浑、洛神传说的浪漫,这些都是郑州人、河南人乃至中国人久远的文化之梦。郑州,这座从中国历史文明源头走来的现代都市,在文化大发展、大繁荣的今天,正在欣喜地打开尘封的历史文化宝库,用文化之光来点亮华夏文明的辽阔天空,逐步释放她的辐射力、生命力、影响力,为古都郑州、为中原、为中华民族圆文化复兴之梦。《郑州日报》,注定在这个大时代呼唤大手笔的浪潮中,挺立潮头,有所担当,有所作为! 李 颖 陇海大院 温暖爱心集体感动中原 记者近日再次来到陇海大院,感慨良多。生活在陇海大院的爱心群体,经历了当初的平静、报道时的沸腾、热烈后的回归,不管生活如何变化,他们都以自己的信念,传递着百年大院的沧桑和芬芳。让一朵友爱的奇葩盛开在城市的社区,滋润着人们的心田。 安群英 李瑞蕊 5月中旬的一个下午,记者走进陇海大院,探望曾经报道过的主人公高新海和他的邻居。 这里还是像50年前建设时一样,楼连楼家挨家,院内的一条道路上居民来来往往,显得狭窄。与四年前记者到这儿采访时不同的是,这里的道路和院内的墙壁经过粉饰,比以前平整整洁。 四年前,这里有一个爱心群体的故事经过本报的报道传遍城市街巷,一个个鲜活的名字走进人们心中:接连遭受不幸却乐观自信的残疾人高新海、从少年玩伴到陪伴终生的众多好同学、好邻居。 四年之后,再次探访陇海大院,高新海的生活依然如故。 陇海大院的爱心故事,不再单纯是大院里围绕残疾人高新海自发形成的一个爱心群体带来的心灵震撼,更多的是,它已经以一个道德集体的形象,一座河南精神的丰碑矗立人们的心中,陇海大院以道德的力量感动着中原。 高新海1976年在沟赵农场插队时,突患急性横贯性脊髓炎致高位截瘫,胸部以下完全失去知觉,1983年,家里的顶梁柱、一直悉心照顾他的二哥因病去世;1987年,疼爱他的母亲患结肠癌做了切除手术;1997年,大哥因肺病也做了切除手术;2005年,父亲患上老年痴呆;2008年,高新海的父母又相继去世,留下他孤零零一人…… 大院里究竟有多少人帮过高新海,无法统计,难以统计,也用不着统计。走了一拨,又来了一茬,老朋友们老了,年轻人又跟了上来。没有人组织,没有人约定,他们的爱心接力,从来没有掉过棒。 36年老了几代人,36年几代人成亲人。36年,时间的容器珍藏了一个普通居民大院里发生的爱心故事;演绎着陇海大院的好邻居、好朋友不离不弃的坚守。 2008年9月,经过本报的报道,以“邻里和谐、友爱互助、扶危帮困、乐观向上”为主要内容的陇海大院精神被广为传颂。陇海大院爱心集体获得2008年感动中原提名,还高票当选温暖2008河南十大爱心集体。陇海大院成为外界认识郑州的又一张崭新名片。 塔沟武校 打造世界武林“航母” 巍巍嵩山脚下,淙淙少溪河畔,“天下第一名刹”少林寺东约一公里处,坐落着一所名闻国内外武术界的武术学校——少林寺塔沟武术学校。2012年3月29日,对于缔造过武术神奇经历的塔沟人来说,绝对是一个可以名垂青史的“吉利”日子。这一天,在少林寺东北约3公里处,一座占地203亩的少林武术博物院开工奠基,建成后,该博物院集武术展示、功夫文化研究、高端人才培养、功夫信息管理和健身养生为一体,必将成为少林武术长足发展举足轻重的“航母”,同时也标志着这个武林中的民间“航母”以崭新的姿态再次让世界为之一惊。 出身武术世家的全国著名拳师、国家武术九段的“布衣教头”刘宝山,曾经做过塔沟村支部书记,是一个武术世家的第七代传人。1978年, 塔沟武校的“开山祖师”刘宝山,在少林寺入口处的破窑洞里,在极其艰苦的条件下创办了登封市第一所民办武校。后来,在三个儿子的辅佐下,学校经过苦心经营,滚动发展,终使一所不起眼的小武校成为了“天下第一武馆”。 作为塔沟武校的见证者,10年来,记者追随塔沟人,足迹遍布全国大江南北,一次次体会到塔沟人的坚韧与执著,目睹塔沟从辉煌走向另一个辉煌。塔沟武校作为唯一一个全程参加北京奥运会和残奥会开、闭幕式四个仪式演出和参加奥运会武术散打比赛的单位,为“两个奥运同样精彩”做出了不可磨灭的贡献。 少林武术,不仅为千千万万国内人所爱好,也受到无数国外习武者的青睐。善于抓住机遇的塔沟武校是众多武校中的领头羊,也是发展壮大的最大受益者。连续10年参加中央电视台春节联欢晚会演出并5次获奖,国庆60周年庆典活动、雅典奥运会闭幕式、北京奥运会和残奥会开闭幕式、广州亚运会开幕式、上海世博会开幕式等重大活动的演出,都留下塔沟人奋发向上的足迹。有人评论说,在央视春节晚会上,少林功夫将成为赵本山之后的又一个重要文化符号。 刘宝山说,整整30年,从无到有,从小到大,塔沟武校走出一条不同寻常的艰辛路。无论是自身发展空间的改善,还是应对外部竞争的局面,这些都使得塔沟人要对未来有一个明晰的规划。 如今随着嵩山博物院的“新鲜”开工,塔沟刘氏家族一幅宏伟壮丽的发展蓝图已经展现在世人面前,这座威武雄大的武林“航母”,正以崭新的“雄姿”,托起新一轮的朝阳。 王微晶 刘超峰 |