|

|||||||||

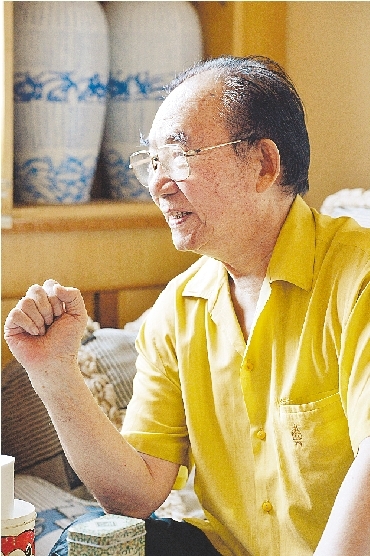

本报记者 张永 李鲁愿 秦华 文 杨光 图 引言 20年来孤身一人,大隐于市,把自己关在屋内疯狂地享受着无拘无束式的写作;从30年前的《犯人李铜钟的故事》到刚刚出版的《少林美佛陀》,一部部题材、风格变幻的作品让他成为文坛常青树;生活中,当无可奈何的孤独变为一种享受,那种思绪的自由和刚性的苍凉开始在他的作品中吐蕊…… 他,就是今年77岁高龄的著名作家、河南省作协名誉主席张一弓先生。 “这个屋里关着个神经病号,那就是我” 2012欧洲杯小组赛英格兰VS乌克兰凌晨2点多直播,张一弓先生等到夜里12点终于熬不住睡了,因为第二天要接待记者一行的来访。 第二天早上9点多,当记者敲开张先生的门,顺口问他吃过早饭没有,先生笑了:“忘啦!早上你们电话中说来四位,我怕客厅坐不下,赶忙收拾收拾,就把吃饭的事忘啦!” 张先生的客厅的确不大。不足10平方米的狭小空间里塞着沙发、茶几、电视、饮水机等物件,窗台上、沙发上到处堆着书。坐在沙发上看电视,人离旧式大块头电视机也就一米多远。 令记者好奇的是,沙发靠墙的边沿上有意堆着一摞摞硬纸盒,看上去很不雅观。一问才知,原来这里面藏着这位大作家的一个小秘密。 “有时灵感就像电光石火,一闪而过。我坐在沙发上看电视或者吃饭,突然遇到灵感,这些硬纸盒拿到手里就写,不用找东西垫,图个快!”张先生得意地说,这个癖好已保持了几十年,一部作品下来总要积攒一大堆的纸盒,这种捕捉灵感的过程既兴奋又美妙。 已到望八之年的张先生面色红润,眉毛浓长,精神极佳,谈吐甚健,话语中带着哲性又不失幽默。 只是说到兴奋处他开始不停地咳嗽。 原来张一弓先生曾经与众多作家一样整日“烟不离手”,自17岁拿起烟卷,一抽就是半个多世纪,而且每天能抽掉两包半。直到5年前,在北京参加全国作协代表会期间,一次他眼看着大巴车就要开走,赶忙去追,谁知一着急便上气不接下气,当场瘫倒在地。 之后他被诊断出因长期抽烟引起的“慢阻肺”病,平时如果行动一快或者着急就上不来气、咳嗽。无奈,在医生“要想保命,赶快戒烟”的强烈忠告下他彻底掐灭了烟卷。 张先生说,“慢阻肺”是他目前身体唯一的缺憾,不过,平时搞起创作来,精力丝毫不比年轻人差。 他说,写作时自己常常会处于一种亢奋状态,有时会半夜忽然醒来,只穿个裤头跑进书房敲字,一直到天亮。“有时刷完牙不洗脸就继续投入写作,遇到得意的情节,我会兴奋得手舞足蹈,像疯子一样在屋里跳来跳去!” “我常说,这个屋里关着个神经病号,那就是我。”张先生自嘲道,“我经常会一连几天都不下楼,就连邻居都会打听‘这家到底住没住人,怪瘮人哩’!” 刚刚出版新作,现在处于休整期的张先生每天除了嗜睡,就是花大量时间上网查阅历史资料,喜欢关注“文革”时期一些解密的人物、事件,他称这些是“迟到的新闻”。 “我也喜欢看电视,好的连续剧、精彩的球赛都会看,现在非常期待伦敦奥运会的开幕!”他说,其中连续剧《亮剑》已经看了多遍,自己不是在做专题研究,而是喜欢去欣赏那个年代的英雄主义。 “写作不是消耗生命,而是带我活下去” 张一弓先生算不上现在的热门作家,甚至许多年轻读者说不出他的代表作。但经历过大跃进、三年自然灾害、“文革”的那一代人对他的小说及改编的电影有着独特而深刻的记忆。 出身于书香世家的张一弓从小就迷上写作,16岁那年,正在开封读高二的他被推荐到《河南大众报》当记者。之后,他的写作天赋渐渐显露。 1956年,年仅21岁的他发表了第一部短篇小说《金宝和银宝》。可是,接着他在洛阳《牡丹》上发表的短篇小说《母亲》被定为宣扬“资产阶级人性论”的“大毒草”,受到错误批判而被迫辍笔。 “文革”结束后,已步入不惑之年的张一弓的文学创作激情再次点燃。他凭借30年从事新闻工作所积累的大量素材,创作了第一部中篇小说《犯人李铜钟的故事》。作者通过描写信阳某地一个普通农村党员李铜钟在大饥荒年代为民请命的故事,真实反映了“浮夸风”给农民带来的悲剧。 谈起这篇“敏感题材”小说问世经历,张先生记忆犹新:当时,他把这篇小说投给了上海《收获》杂志。杂志社按照当时的惯例,向作者所在地调查他的情况,这时就有人站出来揭他的“老底”,不同意发表该作。最后,时任《收获》主编的巴金力排众议,拍板发表《犯人李铜钟的故事》,并在全国首届优秀中篇小说评奖中力推该作为一等奖中打头的一个。 “直到2001年,我在一篇文章中才得知其中的曲折。巴老真是一座沉毅而深厚的大山,滋养并佑护着我这棵文学的小草!”张先生感叹地说。 1980年1月《犯人李铜钟的故事》的发表立即在文坛和社会上引起极大轰动。题材与主题的尖锐性,触及社会问题的大胆与超前,使这篇冲破禁区的作品被誉为“开社会主义悲剧之先河”的佳作,张一弓也因此成功步入文坛。 接着,他以严肃的现实主义精神和敢于反思历史的勇气,开始大量创作农村题材作品。其中《张铁匠的罗曼史》、《春妞和她的小嘎斯》分别获第二、三届全国优秀中篇小说奖,《黑娃照相》获全国优秀短篇小说奖。张一弓被称为河南文坛的“三连冠”作家和文学豫军的一面旗帜。 1992年,担任河南省作协主席的张一弓决定把更多的时间投入公益。在作协当时经费少、没刊物的情况下,他向一位企业家朋友张了口:“给我把米,让我喂只文学的鸡,给我们下点儿文学的蛋吧!” 朋友立即拿出10万元钱,让他创办《热风》杂志。谁知张一弓的这只“鸡”并不好喂,稿费、印刷费和房租压得他喘不过气来,最终还是无力支撑下去,选择了放弃。 有了这次失败之后,张一弓开始了长达10年的沉寂。直到2002年他推出的第一部长篇小说《远去的驿站》在新世纪的文坛引起轰动。这部小说完全跳出一往所关注的农村题材,作者以中原文化与楚文化的交会之地为背景,以三大家族近百年错综复杂的政治、经济、宗教、婚恋关系为主线,通过描述家族内外的矛盾冲突与生存挣扎,勾勒出中国近百年的社会变迁。 在这部作品中,张一弓运用散文笔法所营造出的刚性苍凉令人印象深刻,也向读者展示了他观照生活的一种新的艺术眼光及对创作题材的深度拓展。 《远去的驿站》被人民文学出版社收入到“中国当代名家长篇小说代表作丛书 ”,并获得中宣部“五个一工程”奖。 2004年年底,张一弓先生获得了河南省文学奖终身荣誉奖。 他在感言中说:“这个荣誉来得太早了,我还没有‘终身’呢。我在文学上是错过了生长季节的老树,不得不在夏季以后的日子里抽条、长个儿、发芽,而试图把夏季和秋季的果实挂在冬季的枝头上。我还会怀着对文学的天真,怀着对生活的没完没了的追问和好奇同大家一起前行。” 正如所言,步入古稀之年张一弓先生三下广州、武汉收集新的创作素材,在数月时间里用去录音磁带就有80多盘,完成长篇纪实文学《阅读姨父》的出版。 他说,虽然年事已高,但当自己对生活和写作都保持着旺盛的激情时,心就变得年轻了,感觉系统也随之灵动起来。 “进入老年,我在找一个感兴趣的活儿带着我活,实际上现在写作不是在消耗生命,而是带我活下去。” “这种孤独的自由我已习以为常” “别人说我是隐士,这个称呼不敢当。我只是注意回避了一些社会活动。”面对别人的雅称,张先生很谦卑和幽默地作了解释。 事实上,张先生多年来的确很少抛头露面,最近去的较多的地方也就是附近的一个小茶叶店。 他说,在离家不远的那个茶叶店里交到了几个新朋友,都是20岁出头的大学生,他们对生活的感觉、对文学的感觉表达得很坦率、很真诚,因此常常一起喝茶、聊天。 他透露,前不久新书《少林美佛陀》出版后,自己送出的第一本书并不是给文学圈,而是给了他们。“他们看了之后不讲客套话,非常率真、热情地谈感受,我认为这种读后感比作品研讨会上听到的更真实!” 漫谈中,话题不知不觉地聊到了张先生为何20年来一个人孤独生活? 他抬手扶了扶眼镜,稍作犹豫之后,娓娓而谈。原来早在1992年他已与妻子平静地分手了,他形容当时的原因:“我们就好像一个是扣子,一个是扣眼,都没毛病。只是第一个扣子扣在了第三个扣眼上,穿着不舒服。” 谈起为何不再走入“围城”,张先生笑着说自己也努力过,但都以“失败告终”。 一次,朋友偷偷给他介绍一位女士,约好饭店一起吃饭,事先没让他知道。当时,他因为赶稿子上火正流鼻血,便毫无掩饰地捂着鼻子去了,并且说话时不停地找纸擦血,结果把人家当场给吓跑了。 就这样,20年来张一弓先生无可奈何地选择了孤独,这也让他心无旁骛地投入到文学创作之中。在创作中他处于一种无拘无束的状态,吃饭、睡觉、洗漱、上网没有规律,思绪像脱缰野马自由驰骋。 他说,分手恰恰给自己一个自由的孤独。“这样完全以一种个体方式去生活,有人在我身边会以为我很不正常。现在,我把这种不正常变为正常,这就是我的自由。” 相反,他在享受创作自由的同时,也在承受着漫漫孤独。创作之外,几乎所有家务需要他个人料理。比如做饭,他的早餐简单得只是一袋奶一个荷包蛋,还经常没时间吃;午餐则是天天不变的“张氏炸酱面”。 讲起自己独创的“张氏炸酱面”,张先生津津乐道:“我的做法与别人不同,我一次做够四天吃的,并且炸酱内容丰富,既有瘦肉、鸡蛋又有豆角、番茄之类的蔬菜。” 另外,他采购原料时让人直接把湿面条按四两一袋分成四份,回家放入冰箱。想吃的时候,烧水、下面、加热炸酱三步十分钟完成。他说,这是他的快餐,既营养又省时。 平时儿女们也很孝顺,但都知道他喜欢安静、独处,因此尽量不打扰他。他说,其中一个儿子每周两次骑着电动车给他采购东西。 “现在已经77岁了,虽然这不是我理想的生活状态,但是这种孤独的自由,我已习以为常!”张先生笑着说。 “母鸡下蛋时不叫,下完才叫,新作保密” 刚刚出版的《少林美佛陀》描写了天竺国僧人跋陀随北魏孝文帝从山西平城迁都洛阳后,拒绝都市的奢华与喧闹,寻找寂寞,到偏僻幽静的中岳嵩山建造少林寺,专心翻译佛经的故事。 这部作品无论是题材还是叙事风格,与以往其他作品相比,又是一次大胆的创新,作者运用夸张的想象和浪漫手法塑造了一个来自异域的“帅和尚”作为肉体凡胎,如何一步步消除欲念与魔障的独具魅力形象。 谈起这部“另类”小说的创作动机,张一弓先生讲到,自己曾下放到登封4年,其间听到不少关于少林寺创建人跋陀的民间传说,他不仅是佛教徒,还是翻译家、画家,史书上也确有记载。现在,少林寺的繁盛为世人瞩目,而当年的跋陀禅师却按照自己“性喜幽静”、“托身山林”的性格躲藏在历史的云烟里,不为世人所知,因此他想挖掘这一人物。 “另外,现在的社会正是人们对物质和精神需求特别活跃的时候,写一写1500年前跋陀面对这些是怎样做到自知与自制,以及他对待生命与社会的态度,我想这对读者感悟生活也是一种借鉴吧!”张一弓说。 由对精神的需求谈到当前纯文学图书市场低迷、读者严重分流的现状,张先生扼腕叹息并表示出一种无奈。 他举例说,就连现在许多报纸也纷纷取消了副刊,真令人惋惜,殊不知当年鲁迅先生的影响那么大的《阿Q正传》就是在北平《晨报》副刊上发表的。“一张稳定又有特色的副刊,对一个地方的文化性格和老百姓的文化性格都是影响深刻的。”在此,他还特别提到《郑州日报》能把副刊保留下来,而且办得也不错非常难得。 他说,上世纪80年代是中国纯文学的“黄金时代”,那时候媒体少,看书看期刊是生活不可缺少的,作家积郁多年的话能在书中一下子说出来,深受读者喜爱。现在互联网信息海量,各种文化驳杂,能让读者分心的东西太多了! 感叹的同时他也表示,自己会沉下心来,多与新读者、新对象交流,争取写出更好的作品。 问起将来创作计划,他幽默地说:“母鸡下蛋时不叫,下完才叫,新作保密!”他忙解释,一是担心先把想法说出去了,结果完成不了。二是喜欢躲起来,在没人注意自己的时候,悄悄地干活。 不过,他透露会继续关注他们那一代人的人性弱点;自己曾结识了一批老“布尔什维克”,有时在党性与人性出现矛盾时他们是很痛苦的。他说,对于他们,自己总是有着悲悯和崇敬之心,总是思索着怎样把这种情感表达出来。 “如果写,我也可能写这些悲怆吧!”张先生低沉地说。 采访手记 采访结束,得到了张先生的赠书《少林美佛陀》。回到家,我迫不及待地投入阅读。 优美轻松的语言、构思精巧的情节、入骨的人物刻画,让我几次掩卷,感叹书中跋陀的执著与超脱。 不由自主地,我把跋陀的别称“美佛陀”与张先生的网名“帅老头”联系到了一起。继续读下去,再刻意寻找这种联系,发现有趣的东西多了:“美佛陀”智慧,“帅老头”幽默;“美佛陀”寻找寂寞,翻译经书,“帅老头”享受孤独,潜心写作…… 先生在书的题记中写跋陀:“嘿,他可是个智慧而有趣的老头!”此时,我想评价先生:“嘿,您也是个智慧而有趣的老头!” 于是,我开始嫉妒起茶叶店那几个年轻人:他们居然在喝着茶的空儿结识到这样的大作家,并且可以天天侃东论西。这是何等的享受呀! 先生的学养,先生的旷达,先生承受孤独的耐力……先生本身就是一部我想去读的好书。 先生曰:孤独。 子曰:德不孤,必有邻。 我曰:想吃一碗“张氏炸酱面”! |