|

||||||||||||

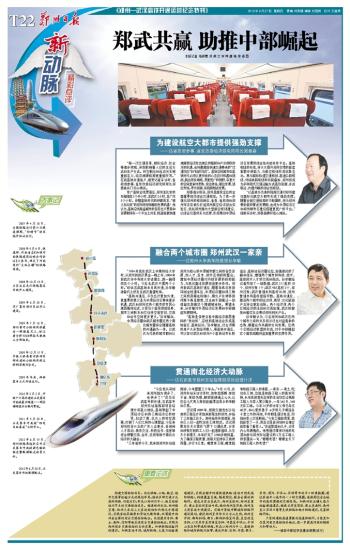

本报记者 张丽霞 成 燕 文 宋 晔 唐 强 李 焱 图 为建设航空大都市提供强劲支撑 “每一次交通变革,都在经济、社会等诸多领域,深刻影响着人们的生活方式和生产方式。时空概念和远近关系被重新定义,经济地理格局被重新改写。”石武高铁开通前夕,接受记者采访时,省政府参事、省发改委经济研究所所长郑泰森开门见山地说。 京广高铁全线贯通后,郑州至北京的车程缩至2个半小时,至武汉2小时,至广州5个小时。伴随高铁时代的呼啸而至,“被火车拉来”的郑州将迎来哪些发展机遇?他认为,高铁沿线每座城市的各类生产要素和资源都将在一个平台上共享,既面临更快捷地接受经济发达地区的辐射和产业转移的历史机遇,也将遭遇因快速交通带来的“过道效应”和“虹吸效应”。高铁沿线城市在高铁时代必须以更开放的心态应对机遇和挑战,跳出所在地域,用更宽广的视野,在更大的空间里审时度势,突出特色,错位发展,适应市场,寻求突破,实现跨越式发展。 郑泰森分析说,郑州是国家定位的全国重要现代综合交通枢纽。为了进一步强化郑州的枢纽地位,省委、省政府和郑州市正在倾力打造郑州航空经济综合实验区,依托郑州国内大型航空枢纽建设,以综合交通体系为支撑,形成带动中原经济区发展的综合性开放开发平台。高铁枢纽的形成,将大大提升郑州空港的旅客集散中转能力,与航空枢纽形成优势互补。再与城际轨道交通枢纽、高速公路枢纽、传统铁路枢纽的功能叠加,郑州将成为多种现代交通运输方式高效衔接、多式联运、内捷外畅的综合性枢纽。 “以高铁为代表的陆路交通对郑州建设国际化航空大都市形成了强劲支撑。随着全新交通格局的不断演进,将为郑州带来新的黄金发展期,也将为中原经济区和郑州都市区建设搭建更宽广的平台。”结束采访时,郑泰森满怀信心地说。 融合两个城市圈 郑州武汉一家亲 ——访郑州大学商学院教授孙学敏 “1984年我在武汉上中南财经大学时,从郑州到武汉要坐一晚上车,2004年到武汉华中科技大学读博士,跑一趟得四五个小时。今后去武汉只需两个小时。”听说石武高铁本月底开通,孙学敏准备约上好友去武汉看望老师。 “高铁开通后,不仅出行更加方便,更重要的意义是为中原经济区带来更多机遇,武汉和郑州这两个城市的市民心理距离将拉近,大家见个面变得很简单,城市之间联系和交往将空前密切,交流和合作空间更多更大。”孙学敏说,中原经济圈和武汉城市圈这两个南北城市圈将会随着高铁的开通融为一体。以武汉为代表的城市群和以郑州为核心的中原城市群之间的各类资源,如人才、资本、技术互相吸附整合。增加中原经济圈对外部资源的吸附能力,为我们盘活资源创造更多条件。郑州到武汉高铁打通后,随着年底北京到深圳全线通车后,中原经济圈和珠三角之间的距离也将缩小,南方产业转移到河南不再是理想,过去由于距离让一些停留在距离这个障碍被消除。展望未来,孙学敏对中原经济区发展和中部崛起充满期待。 “高铁是促使当前中国经济版图重构的‘发动机’,沿线的高铁站会形成高铁新区、高铁经济。”孙学敏说,过去河南的房产大多卖给河南人,等高铁开通后,可以举行武汉和郑州9个高铁站市长联谊会、高铁站经济圈论坛,加强彼此的了解和信任,增强两个城市的科技、技术,高级技术人才的交流和流动。孙学敏给记者列举了一组数据:武汉211高校10个,郑州仅有1个;武汉985高校2个,郑州没有;武汉普通本科高校82所,郑州普通本科高校屈指可数。高铁开通后,激活两个城市的经济体,商贸、文化旅游产业将会更加活跃。两个经济体、两个区域经济的活动和交流加强,武汉的服装和餐饮业会带动郑州相关产业。 孙学敏认为,今后郑州和武汉这两个城市之间的关系将从过去对垒竞争的态势,朝着合作共赢的方向发展。这两个区域经济联盟的形成,对于中部崛起这个国家战略将起到重要的支撑作用。 贯通南北经济大动脉 ——访石武客专郑州东站指挥部项目经理计洋 “今后我从深圳来郑州就方便多了,也快多了!”谈及石武客专的开通,石武客专郑州东站指挥部项目经理计洋高兴地说,高铁架起了中原经济区和珠三角经济区的桥梁,拉近了南、北方人的时空距离,打破了人们之间的心理壁垒,今后来郑州投资兴业的广东人会更多,各地间人才流动、商务交往、科技合作、信息等将会频繁交流、合作,这将有助于南北方经济的大融合。 “三年前的今天,我来到郑州东站指挥部,今年整整三个年头。”9月12日,在郑州东站采访计洋时,他有些感慨、有些不舍、有些伤感,酸甜苦辣涌上心头,让这位七尺男儿有些回避漂泊异乡的辛酸和不易。 还记得2009年,刚刚交接完长沙站房的工程后计洋就来到陌生的郑州,开始了三年施工日子。刚开始条件很艰苦,他和工人们一起吃住在工地附近。还记得那年冬天大雪纷飞零下15摄氏度,计洋和所有打桩的工人们一起通宵值班,从冬天干到夏天,半年打完了2500多根桩基,为了确保工程质量,他每天坚持在工地转四圈,步行8公里。哪里有工程,哪里就有铁路工程人的身影,一身灰、一身土,吃住在工地,这就是铁路工程人的真实写照,长年奔波居无定所的生活状态让铁路工程人与家人聚少离多,一年365天,360天在工地。今年35岁的计洋父母已年过60岁,和心爱的妻子、6岁的儿子都远在千里之外的深圳,平时都是通过电话、网络和家人交流联络。“今年工程赶得紧,我就回家了一天,而且还是回深圳开会抽空回家看了看家人。”谈起家庭和儿子,计洋内心充满愧疚。他想通过媒体对他的老婆和参与郑州东站建设的2万名工程人的家属说一句:“谢谢老婆!谢谢全天下铁路工程人的老婆!” |

| 3上一篇 |