|

| 第04版:欢度六一儿童节 | 上一版3 |

|

||||||||||||||||||||

|

|||||||||

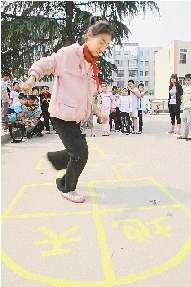

本期策划:时政新闻部 本报记者 李娜 刘伟平 文 李焱 图 儿童放学归来早,忙趁东风放纸鸢——这是诗词中的童年,放学归来,三五好友放一只纸鸢在天空,想必欢声笑语也是不断。 莫怪迟迟不归去,童年已梦绕林行——这是暮年回忆中的童年,韶华易逝,但对于最初年华的回想,总是梦幻般的遥远却亲近。 今天是六一儿童节,本报记者采访了从上个世纪40年代到本世纪的郑州人,倾听他们的童年记忆和梦想,通过他们的回忆,触摸郑州发展的脉搏。 上个世纪40年代 能吃饱就是梦想 ■口述人:李书明 男 1942年出生 71岁 已经白发苍苍的李书明身体还算硬朗,他的牙已经掉光了,皱纹如同岁月一般纵横了一脸。他和老伴儿住在黄河路教育社区,是一名“老郑州”。 “小时候,家里穷,一家五六个孩子。虽然没钱但却很快乐,那时候郑州还叫郑县,我在附近的农村长大。我们那时候早上一吃过饭,年纪差不多的孩子都会一窝蜂地跑出来……” “要说梦想,真没什么伟大的。记忆中最深的感受,每天都是饥肠辘辘,只要不饿,就是件幸福的事。” “小孩子们最盼的是过年,过年小孩子会向大人磕头,不过我们可没有压岁钱,磕头得来的不过就是核桃,当然遇到哪位慷慨的也会给个铜板,谁要是有铜板准高兴得几天都合不拢嘴,都不知道藏哪好了。当然,盼过年还有一个原因是能吃上白面馍,一年到头也就过年能见到、吃上白面馍了……” 上个世纪50年代 忆往昔峥嵘岁月稠 ■口述人:谢国英 1954年出生 59岁 “印象中,我们都没有儿童节,那时候也没有幼儿园,父母早早地把孩子们送到学校,好有人管教。”谢先生回忆说,长到七八岁时,到了六一那天,老师们会说:今天是儿童节,祝同学们节日快乐。然后就接着上课,仅此而已。 “印象最深刻的就是那次老师给我们讲故事了。”谢先生说,那还是在四年级的时候,老师走进教室,并没有开始讲课,而是给他们讲了个故事,名叫《促织》,老师讲得惟妙惟肖,大家都听得入了迷,比平时任何时候都要安静。从那以后,老师会经常给他们讲故事,比如聊斋、战争英雄。 “小时候穷,为了减轻家里负担从没闲着,割草、捡玻璃啥都干。” 如今已近60岁的谢国英说,“做梦都没想到现在的生活会这么好,现在没别的愿望,全家人健康平安都中。”谢国英如是说。 上个世纪60年代 最无忧无虑的时光就是童年 ■口述人:张辉 男 1964年出生 49岁 在某机关工作的张辉压力很大,他的独生女儿张璨明年就要参加高考,一方面自己心理压力大,一方面还要给孩子营造轻松的氛围。 提起童年,张辉说:“那是我人生中最无忧无虑的时光。” “我们那时候没有变形金刚,也没啥电子产品,但是我们每天都和大自然有亲密的接触。”张辉列举起小时候的“玩具”不亦乐乎,“遛铁圈、玩溜溜蛋,冬天打雪仗、夏天河里摸鱼,养过鸡鸭鱼各种小动物……” “和我女儿相比,最大的差别在于我小时候不记得有那么多家庭作业,也没有那么大的学习压力,我们的童年就是玩儿。”张辉说,有时候看着女儿小小的年纪,时间都用在了学习和各种补习班上也会觉得心疼,“但是现在孩子都这么拼命,咱们不努力就会落后……” 上个世纪70年代 童年就是一碗好吃的馄饨 ■口述人:裴培 女 1977年出生 36岁 工作近15年的裴培已经成为单位的中流砥柱,生长在郑州、工作在郑州、生活在郑州的她对于这个城市有着很深的感情。 “我小的时候,六一儿童节在我心中是非常重要的一天。每到这一天,我会梳着两个小辫子,扎上漂亮的红绸,穿上蓝色的校服裙子,到学校参加活动。” 对于裴培来讲,更深刻的却是儿童节的那顿午餐。“远远看到我蹦蹦跳跳地背着书包回家,爸爸会挥着手在四楼的家中对我喊:‘小培,回家吃饭,今天是你最喜欢吃的馄饨。’ 那一刻我感到多么幸福啊。”说到这些,工作一向风风火火的裴培湿了眼眶,“ 所以说,六一儿童节对我而言,其实在小时候的记忆就是那一碗馄饨,因为那是父母给予我的浓浓的爱。” “现在我也有孩子了。儿子快6岁了,每当和他一起吃馄饨的时候,我会和他回忆起我的童年,告诉他馄饨的故事。”裴培说,她只是想让孩子知道,一碗馄饨的温暖,是父母在物质还比较短缺的日子里给予孩子最大的礼物,而一个充满爱的家庭,也是她一生中最大的财富。 上个世纪80年代 伴随着动画片成长 ■口述人: 李玲 女 1987年出生 26岁 26岁的李玲大学毕业4年,目前在一所学校任职,还没有结婚,让自己拥有更精彩的人生,选择更幸福的生活,是80后的共性。 “记忆中我的童年充满了零食和动画片,我是家里唯一的女孩儿,大人们都宠着惯着。我是家里最小的,大人们都喜欢把好吃的留给我。那时候我有个百宝箱,里面堆满了各种各样的小零食。”说起那时候的零食,李玲对酸奶印象最为深刻,小时候的酸奶不是现在这种。当时都是玻璃瓶装的,上面简单的用纸一包,再用皮绳扎好瓶口,记忆中那个时候的酸奶好喝极了。 80后是伴随着改革开放的脚步而成长起来的一代,他们已经开始接触各种新鲜的事物,也慢慢的有了自己的理想。“小时候最大的梦想是——快点长大,能像姐姐、婶婶一样,涂艳艳的口红,穿高跟鞋,涂香水……”李玲说,“目前的理想,是走过童年、走过青春,依然保有的是儿时的那份快乐。” 上个世纪90年代 难忘妈妈的过节礼物 ■口述人:李世豪 1996年出生 17岁 “我的生日紧挨着儿童节,所以从小儿童节就当生日过了,每到那天,妈妈就会带我逛公园,还给我买礼物。”即将17岁的阳光少年李世豪回忆起童年,满是快乐。 小的时候,还没到儿童节,小世豪就开始转动小脑袋盘算着让妈妈带自己去哪玩、要什么礼物。要知道,妈妈虽然宠爱自己,可是也很严格,这些待遇可是平日里没有的,只有到了自己的节日这天才有这些“特权”。 90后的李世豪在小的时候,妈妈已经开始注重培养他的兴趣。6岁时,妈妈发现他特别喜欢篮球,就给他买来了篮球、足球。年仅17岁就已经身高1米8的李世豪自豪地说:“现在我已经是学校篮球队的主力了,这也是从小锻炼的结果。” “童年一去不复返了,真不想长大。”谈起童年,李世豪有些感伤。现在他最大的愿望,便是能考上心仪的大学,同时充分发挥自己打篮球的特长,可以冲出国门,走向世界。 OO后 想要的东西 家长都会满足 ■口述人:闫裴霖 2007年出生 6岁 闫裴霖今年6岁,上幼儿园大班,周一到周五,他在爷爷奶奶家;周末,他在姥姥姥爷家,又被另外两个老人宠着。父母平时虽然工作忙,也会每天抽出时间接送他去幼儿园。可以说他真正地享受“捧在手心里”的宠爱。 不过,还不到学龄的闫裴霖除了在幼儿园学习固定的内容外,还要上画画班、轮滑班、语言班、书法班…… “我长大了,想像爸爸一样当个警察,这样我就可以保护人民、保卫地球了!”说起理想,闫裴霖“壮志满酬”。 “他从小就会玩电脑,想吃什么就可以吃到,想要什么玩具我们也尽量满足。”闫裴霖的父亲闫鹏说,“但是我们还是希望在给孩子更好的物质生活的同时,教育他做一个负责任、能担当的男人。” |

| 3上一篇 下一篇4 |