|

| 第07版:市县新闻 | 上一版3 4下一版 |

|

||||||||||||||||||

|

||||||

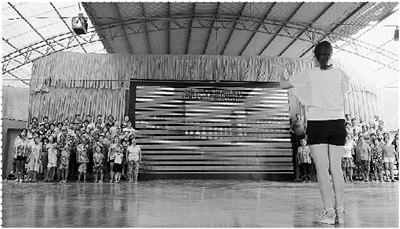

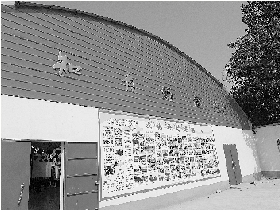

本报记者 李晓光 文 唐 强 图 “老人们说,俺村就是唐僧取经的起点,原来叫洞头,后改名为垌头。”8月10日上午,烈日炎炎,站在家里老宅子的门前,村民董怀红乐呵呵地向我们讲述着村里的传说。 老宅子旁一棵500多年的老槐树下,平铺着一块石刻的移修碑,“大清乾隆年间制”的字样依稀可辨。“这房子是我爷爷建起来的,现在已经没人住了。”和董怀红的老家一样的老宅子,村里至今还有几十栋,保存依然完好。“村里下一步准备将这片宅子修缮并保护起来,成为村里文化旅游的一部分,这样,俺家的房子就能保存下来了。”董怀红满怀喜悦。 自筹资金保护历史遗存,这在垌头村已不是新闻。 知识青年下乡,在中国特定的历史时期,曾给无数人留下了难以磨灭的记忆。 村文化大院内,一栋颇为醒目的建筑——知青纪念馆就矗立在这里,这是在1975年下乡到垌头村知青所住20孔窑洞的基础上升级改造而成的。进得门来,一间间排列整齐的窑洞内,当年知青们曾经用过的锅碗瓢盆、生产工具依然摆放整齐,展现了当年知青与村民一起战天斗地的生活场景。如今,这里建起东方红大舞台,搭建了彩钢瓦顶,已成为村民集体文化活动的主要场所。 “我们将知青们曾经居住过的窑洞修缮保护起来,就是让我们的子孙们记住曾经为这片土地做出贡献的人们,缅怀历史的同时,还要用自己的双手创造自己的幸福生活。”村支书董军政说。 然而在垌头村,给记者留下深刻印象的不是古香古色的民居,不是村民朴实的田园生活,而是全村1000多口人团结和睦、昂扬向上的精神面貌。 2008年,董军政当选村支书,王玉枝大婶这样描述当时村里的状况:“村里的男人都出去打工了,村道常年失修,一下雨污水四溢,村里的老人、女人、孩子吵架、赌博,乱得不成样……” 怎样扭转这种局面,有人出主意:一些传统歌曲很能凝聚人心,董军政顿时眼睛一亮。村两委开始组织村民天天唱爱国歌曲、革命歌曲,引导群众爱国、爱党、爱家、爱人民,村民积极性很高。 每到晚上,嘹亮的歌声响彻夜空,成为远近闻名的一道文化风景。现在的垌头村有自己的村歌,“为了追求新生活,垌头村民爱唱歌,党和国家恩情深,歌声飞出心窝窝……”男女老少尽情高歌的情景极具感染力,《团结就是力量》是最经典的保留节目。他们把爱国歌曲唱到了河北西柏坡、湖南韶山、安徽小岗村和省内的新乡刘庄、巩义竹林镇,唱到了央视的大舞台上。今年2月4日,垌头村举办了自己的春节晚会,家家有演员、户户有节目,吸引了十里八村的乡亲。 垌头村的“天天歌舞会”活动被中央一套做成专题片《会唱歌的村庄》。中央党校和天津大学的专家教授感叹:“爱国歌曲脍炙人口,优美动听。通过唱歌让越来越多的村民增加爱家、爱集体、爱国之情,创造了村民间团结和谐争先的新风尚。” 人心齐了,精神面貌焕然一新。几年来,村里无一起刑事治安案件、无一起上访案件。现在垌头村路不拾遗,村民在村里不小心丢失手机、钱包,一般都可以到村委领回;村里有义务劳动日,整洁村容村貌之类,常常是一呼百应。 “人心齐就好干事,现在的垌头村就像一个大家庭,什么事情都是商量着来,村规民约大家一起制定,大事小情一块解决。”董军政说。 村里建有农家乐饭店、农民书画院、游泳馆、休闲钓鱼台、快乐冲关乐透天等,村民在创造生活的同时也在享受生活。 把垌头村建成文化休闲旅游的目的地,用自己的双手、用自己的劳动把小山村建成农民的桃花源,这是董军政和村民美好的愿望。 |

| 3上一篇 下一篇4 |