|

||||||||||||||||||

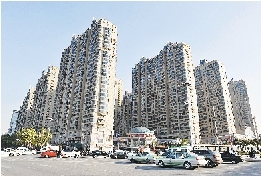

中原报业传媒集团全媒体新闻中心记者赵文静/文 丁友明 唐 强/图 聚力 “四类社区”建设提速 昔日拥挤嘈杂的城中村和老城区,华丽转身成了今日的新型社区、游园道路和商业聚集区。喜看乡村新气象,农民住上漂亮楼房在家门口就业,真正过上城里人一样的生活。一条条城市道路的打通让出行更加通畅,一幢幢现代化建筑的隆起让城市更加美丽,一个个知名商企的入驻为百姓提供更多就业岗位…… 有人说,对于一座城市而言,“幸福”是个标尺,它意味着城市中与生活密切相关的人居环境、市政配套、生态条件等带给居住者的心灵感观,能够衡量这座城市的气质底蕴,考量这座城市的发展水平。 “幸福”之于郑州,是全市上下躬身实践郑州都市区新型城镇化建设,正在铺开的“城乡一体、产城融合、生态宜居、繁华有序”美好图景带给百姓的变化感知。 “四类社区”建设是市委、市政府确定的郑州都市区新型城镇化建设的六个切入点之一,也是改善城市环境和居民生活的重要途径。 按照郑州市新型城镇化建设三年行动计划,2012年至2014年,我市共计划建设新市镇25个,四类社区667个,其中新型农村社区114个,城中村改造项目共191个,旧城改造项目共52个,合村并城社区共310个。 2012年,我市按照“政府主导拆迁安置、市场化开发建设、群众自愿、规划引领、交通先导、双改同步”的原则,加快推进四类社区建设。六(县)市、上街区共启动建设四类社区204个,共完成投资201.75亿元,在建安置房面积825.32万平方米;市内五区共实施了62个城中村改造项目、35个旧城改造项目和17个合村并城项目,开工建设安置房489.7万平方米,投入资金377.8亿元;四个管委会共启动城中村改造项目12个、合村并城项目31个,改造村庄52个,完成投资52亿元,开工建设安置区面积520万平方米,建成面积55.6万平方米。 2013年是新型城镇化建设三年行动计划承上启下的重要一年,按照市委、市政府“克难攻坚、改善环境、提升功能、服务市民”的总要求,各县(市)区、开发区进一步加大工作力度、强力推进新型城镇化四类社区建设。来自市新型城镇化建设办公室统计数据显示,截至2013年10月,全市四类社区建设累计完成投资1298亿元,完成城中村改造升级2484万平方米、旧城改造升级150万平方米、合村并城改造升级3837万平方米、新型农村社区改造升级356万平方米、新市镇改造302万平方米。2013年全市计划建设安置区384个,已开工367个,已竣工(含部分竣工)219个,已有176个安置区实现群众回迁(含部分群众回迁),回迁群众22.16万人;计划建设89个新型农村社区、203万平方米,累计建设103个、533万平方米。 按照时间节点,2013年年底,入住社区的居民达到20%~30%。到2014年年底,确保各城区、开发区规划内的城中村改造和周边三公里以内的村庄以及快速路、干线公路两侧村庄的撤村并城任务大头落地。 嬗变 新型社区舒心生活 穿过西四环,来到正在加速嬗变的马寨产业集聚区。这里,总投资320亿元的马寨新镇区合村并城高端商贸项目刚刚签约落地。项目一期投资60亿元,集安置房、商务写字楼、购物中心等为一体,建成后将极大完善集聚区配套设施建设,为周边群众带来就业创业机会,提高生活质量。 上街区峡窝镇五云社区、新郑市薛店镇常刘社区等社区基本形成“10分钟生活圈”,居民出行不到10分钟就可享受教育、医疗、购物、休闲等简便快捷的公共服务……从缺气少暖的散居民房,到水电气暖配套齐全,周边商业、教育、休闲应有尽有的现代化住宅小区,我市“四类社区”建设描绘的美好愿景,正在变为生动的现实。 “新型城镇化引领要始终坚持以人为本,让城乡居民共享发展成果。”在新型城镇化“四类社区”建设过程中,我市以“人”为核心,在旧城改造、城中村改造中,拿出10%~12%左右的供地建设绿地、游园,作为居民活动空间;在合村并城中,要求容积率严格控制在3.5以内;在新型农村社区建设过程中,要求社区基础设施实现“五通七有两集中”,并按照均等化的政策,让居民享受城乡一体的公共服务和各项保障。 “四类社区”建设把“安置群众”摆在首要位置,以安置促改造、促建设。据统计,2013年我市六县(市)和上街区共开工255个安置区,竣工177个,有146个安置区实现群众回迁(含部分回迁),回迁群众148028人;市内五区共开工65个安置区,已竣工30个,有21个安置区实现群众回迁(含部分回迁),回迁群众58149人;四个开发区共开工安置区47个,已竣工12个,有9个安置区实现群众回迁(含部分回迁),回迁群众15339人。这些安置项目都规划有幼儿园、中小学、医疗卫生等配套设施,项目建成后将为回迁群众提供一个环境优美、配套齐全、生态宜居的“新家园”,有力促进交通路网、生态廊道、市政基础设施等建设,保障重大项目落地,改善群众生活条件。 大学路南水北调干渠南岸,19幢充满现代气息的安置房拔地而起,不时吸引着过往行人的目光。“我们准备开春装修完就住进去。”二七区荆胡村居民李大爷没事儿就来这里转转。他说,通过城中村改造,房子敞亮了,道路通畅了,环境更好了,日子越过越有盼头了。在二七区,2013年全区在建安置房达700万平方米以上,回迁107万平方米,实现回迁群众自住安置房的全部解决。 响应我市老旧小区改造行动,中原区对辖区内物业基础配套设施不健全不完善,缺乏基本物业管理条件的老旧住宅小区以及零星分布的楼院逐个排查、逐项登记,用时50天,改造完成255个老旧小区,全市推进速度最快,并计划采取专业化物业公司进驻、后勤式管理、社区介入等不同模式,逐步实现中原区城市建成区住宅小区物业管理全覆盖。 棚户区改造作为“四类社区” 建设的重要内容,不仅与我市广大中低收入市民的利益息息相关,而且关系着新型城镇化建设的进程。据2012年摸底调查,我市共涉及棚户区改造23991户 175.45万平方米。怎样让这些棚户区居民住上好房子,我市按照“政府主导,市场运作,企业自改,政策扶持”的原则,完善政策体系,创新建设管理,提供政策扶持,加大资金支持,扎实推进棚户区改造,让更多中低收入居民告别“蜗居”住新楼。 样本 探索特色发展路径 产业的壮大是新型城镇化的内在动力,让居者乐业是新型城镇化的归宿。 作为河南省城乡一体化试点县市,新郑坚持以人为本,突出以城带乡,紧紧围绕农民就地就近转移这一目标,走出了一条“产业为基、就业为本、民生优先、产区互动、城乡统筹”的新型城镇化之路。 孟庄镇潮河新城社区鸡王片区的文书王德才算了一笔账:过去,村民们人均住房不足30平方米,人均固定资产不足2.5万元,集体资产为零。搬入新社区后,户均补偿13万元,每户提供两套以上住房,人均面积达60平方米。同时,每户预留10%面积形成商业房共9000多平方米作为集体资产,集体固定资产达到9000多万元。 “以前俺是扛锄头的,整天累死累活挣不了几个钱,如今在社区附近的华南城、六盛钢材市场拿焊枪,一月工资三四千元,不算少。活干完,走不了几步路回到家,洗澡吃饭,生活轻松愉快。”新城社区居民李金亮对新社区带来的新生活很是满意。 “村民新楼齐齐整,街道纵横条条通,商品琳琅样样有,风景如画处处美。”在新密,新型农村社区实现了基础设施和公共服务设施同步建设,入住新型社区已经成为一个愿望、一种时尚。 建新社区容易,安排好生活就业不容易。新密市把新型社区建设和产业发展捆绑在一起,统筹规划产业布局,建设国家级千亿耐材产业基地1个,省、郑州市级产业集聚区3个,乡镇工业园7个,农民创业园56个,为群众提供就业岗位近20万个。同时,在新型农村社区建设中,旧房改造腾出了土地,仅牛店镇张湾村就腾地1000多亩,加上合村并点、合村并城,新密市共节约土地10万多亩。村民们将承包地和结余的集体建设用地以入股、出租、转包等形式向企业、合作社和种养大户流转,实现了资源到资本的流转,现在的村民通过土地入股、承包地流转、园区务工,变为拥有“三金(节约的宅基地建设用地指标入股得股金、承包土地流转得租金、园区务工得薪金)”的带土地市民,村民腰包鼓了,日子越过越红火。 如何才能让住进社区的农民生活没有后顾之忧?怎样才能让他们变成真正的“市民”?为此,登封市的君召乡、唐庄乡和上街区峡窝镇南部等贫困山区,围绕发展“沟域经济”,利用扶贫政策推进新型农村社区建设;中牟县依托现代农业推进新型农村社区建设……我市六县(市)和上街区以新型农村社区为切入点,强力推进新型城镇化建设,结合实际大胆尝试,因地制宜,发挥优势,探索出了各具特色的发展模式,真正让村民们不离乡不离土,“住得好”、“生活得更好”。 |

| 下一篇4 |