|

||||||||||||||||||

|

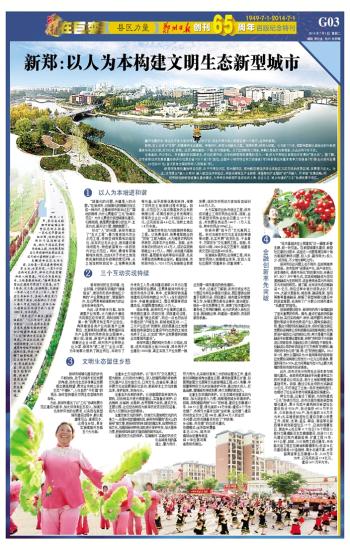

新郑良好的生态环境、社会环境、行政服务环境的“强强组合”,使该市形成中原地区少有的“产业聚集洼地”,享誉国内外,在业界具有较强影响力的企业纷纷争抢落户。 为此,该市顺水行船,加快调整产业布局,大力推动干道经济向园区经济转变,同时按照“四集一转”的要求和主导产业定位,有序推进各类产业向新港产业集聚区、龙湖商贸会展城、煤炭循环经济产业园和农民特色创业园集中。据介绍,目前,新港产业集聚区共接纳搬迁企业68家、郑州市产业转移企业36家、新郑市“退二进三”企业30家,为本地群众提供了就业岗位,并吸引了外来务工人员;规划建设面积25平方公里的龙湖商贸会展城,主要承接郑州市专业批发市场外迁等,其中,龙湖商贸物流基地建成后可吸纳就业30万人;在引进的项目中,中储粮油脂加工、雪花啤酒等项目建成后,可望再增加就业15万人。 综合来看,新郑市在产业集聚区建设、特色园区建设、项目引进、项目建设过程,十分注重“就业成绩”,而这一点也符合该市提出的“产城互动、新城老城互动、一二三次产业互动”的原则,目的是通过土地增减挂钩和新型社区建设节约出来的土地优先用于工业,以实现“用产业发展提供的就业支撑城市建设”。 新郑市国土局的相关负责人介绍说,目前,该市共批回土地27000亩,其中用于产业建设19000亩,真正实现了产业发展—就业支撑—城市建设的良性循环。 另外,记者还了解到,该市还将全市五个园区与所在乡镇进行套合,园区管委会侧重于招商引资、项目建设、城市建设和管理等工作,乡镇主要负责社会事务、信访稳定、城乡一体化发展等工作,保障了经济建设与事务性工作同时兼顾,也为农民进入新社区生活、就地就业等,构建起一套新的、灵活的服务机制。 金融创新率先突破 4 “经济基础决定上层建筑”这一道理,听着生硬,却一针见血。在新型城镇化建设、新型社区建设过程中,资金这一问题是摆在每个地方面前的棘手问题,投入多、副作用大;投入少、成效轻,不少地方都吃过亏。 新郑市在此问题上也不例外,但却有独特的创新。该市坚持“资源资产化、资产资本化、资本债券化、债券市场化”的改革方向,并通过BT、BOT、PPP等方式,实现间接融资为主向直接融资为主的转变、资金使用由卖方市场向买方市场的转变。据了解,去年该市成功筹融资71亿元,而在这其中银行贷款占比不足30%,大部分是信托、城投债、融资租赁、定向筹集等直接融资,破解了新型城镇化建设中的资金难题,也消除了广大群众对城市建设“后遗症”的担忧。 创新破题过程中,新郑市的两个举措起到了至关重要的作用。首先,重点打造政府投融资平台,实打实将房产、林权、城市管网、特许经营权等部分政府优质资产注入国有投融资公司,整合分散的各投融资主体,成功打造出新区发展投资有限公司和政通投资控股有限公司两家资产超百亿元的城投公司;其次是着力完善融资平台管理运营机制,按照“市财政不为投融资公司做担保、投融资公司之间相互不做担保、投融资公司的专项资金不交叉使用”的原则,确保政府平台公司“借、用、还”的良性循环。2013年7月,被大公国际评为2A信用等级的新郑新区发展投资有限公司发行15亿元公司债券,票面利率为6.52%,此为河南省内迄今为止最大规模的县级市城市投资债券。 此外,该市还充分利用社会资本参与城镇化建设。由政府或其融资平台邀请有实力的开发建设公司出资,进行土地前期整理和基础开发。目前,通过公私合作的方式融资33亿元,不仅保证了土地一级开发顺利进行,也推动了社会资本参与城镇基础设施建设。 其它方面,记者还了解到,为加快建成“三化”协调示范区,该市还高效推进新型城镇化建设,累计完成干道两侧及新型社区建设拆迁9226户,拆迁面积457.6万平方米,今年新拆迁506户,拆迁面积25.8万平方米;扎实推进新型社区建设及群众安置工作,目前,龙湖、孟庄、薛店、郭店等北部四镇共规划新型社区17个,已启动海寨社区、郭店中心社区等11个社区(26个项目);做好交通道路及生态廊道建设,投资23.2亿元建设区域内道路延伸、扩建工程10条、89.9公里,目前,S102拓宽工程已通车,中华路北延工程正在铺油和廊道绿化;投资26亿元建设新老107连接线、南水北调干渠、大学路南延等生态廊道14条、3130万平方米,已完成投资17.8亿元,建设1671万平方米。 新郑市城镇化建设的步伐不断加快,处于对城市长远发展的考虑,该市对生态环保事业发展提出更高期望,要求全市树立环保生态“不掉队”、人与自然“不打擂”的观念,始终坚持建设文明生态型城市的目标。 为此,新郑市提出了以“三化”协调发展示范区建设为抓手,加大环保和生态投入,加强文化保护开发的总要求,以实现在新型城市建设过程中,群众能望得见山、看得见水、记得住乡愁,具体实施措施共包括五个大方面: 注重乡土文化的保护。以“百千万”文化惠民工程为载体,以行政村为单位,深入挖掘民间的非物质文化遗产以及方言文化、口传文化、古庙会等,通过开展文化巡回展演评比活动,把新郑本土文化挖掘出来,保护起来,发扬光大。 注重名木古树的保护。以创建国家森林城市为契机,对古树名木进行排查登记,实施重点保护;以古槐树、古榆树、古桑树、古枣园等为依托,建设文化主题公园,让这些古树成为新郑历史变迁的见证者,成为人们寄托乡愁的载体。 注重饮食文化的保护。饮食文化是地域文化的代表之一,也是乡愁的直接体现,新郑市将围绕“舌尖上的新郑”做文章,把新郑的风味名吃挖掘出来,培育特色饮食文化,如围绕新郑特色名吃进行保护开发,加大宣传力度,把新郑风味名吃打造成新的城市名片。 注重历史文化的保护。在编制好、实施好历史文化名城规划的基础上,量力而行、尽力而为,扎实做好溱洧二水的综合整治工作,重点抓好郑韩故城考古遗址公园、黄帝故里景区扩建、白居易故里文化园等文化旅游精品工程;对人和寨、华阳寨等特色文化村实施保护开发,通过加大投入,打造品牌,增强城市持续发展、持久发展的软实力。 注重生态环境的保护。以生态镇村创建活动为载体,加大资金投入力度,统筹推进城乡环境保护。目前,按照道路两侧“5321”的标准,建设生态廊道27条、264.57公里,绿化面积4.8万余亩;建成6个污水处理厂,市域污水基本达到“全收集、全处理”;建设农村安全饮水工程186处,解决46万人安全饮水问题;垃圾处理基本形成了“村收集、乡运输、市处理”的垃圾无害化处理模式;全市森林覆盖率达33.2%,城市环境综合定量考核连续17年位居河南省县级市首位。 “城镇化的问题,关键是人的问题。”在新郑市,对城镇化的理解已经达成一种共识,正像新郑市委书记王广国说的那样,为什么要建设“三化”协调示范区?为什么要进行新型城镇化建设,归根结底,就是要改善群众的生产、生活方式,离开这个题,那就跑题了。 针对“人”的问题,新郑市推出了“五大工程”:着力推进现代农业示范工程,按照空间布局和功能定位,依托农业龙头企业,规划建设集休闲观光、特色旅游等为一体的现代农业示范区。同时,聘请专家编制相关规划,出台《关于农村土地流转实施财政奖补政策的意见》等,从土地流转财政奖补、土地费税优惠等方面,给予政策优惠和扶持,保障了农民在土地流转过程中获益。目前,示范区已入驻河南高发农业科技有限公司、河南日新农业开发有限公司等农业企业10家,计划投资23.5亿元,已完成投资4.6亿元,流转土地达1.8万余亩。 实施农村劳动力向城镇转移就业工程。以免费培训、免费推荐就业的“双免”工程为载体,大力推进农民向市民转变、向非农产业转移。目前,全市共有农村劳动力22.4万人,成功实现转移就业18.2万人。同时,依托境内高职院校、基层服务站所等培训资源,扎实开展各类免费职业培训。截至目前,市财政共投入7235.5万元加强职业教育发展,组织农村劳动力参加各类培训8.68万人次。 大力实施农业协作创业工程,该市成功建立三级农民协会体系,目前,全市新型农民协会总会已建立13个分会,共发展各类会员144个、1万人左右,其中农民占90%以上。 积极开展“百千万”文化惠民工程。针对当前农村文化生活比较单调等问题,扎实开展“百支队伍、千名骨干、万家欢乐”文化惠民工程。目前,共培训10期、2800多名文艺骨干,组建各类文艺队伍达到400多支。 实施城乡居民社会保障工程,将失地农民纳入城镇就业体系,实现入住社区居民“双重身份、双重保障”。 昨日一大早,家住孟庄镇潮河新城鸡王新型社区的王栓喜一家吃完早餐后开始忙碌,他的老伴儿将孙子送到附近学校,俩儿子到社区旁的华南城上班,而他则是给老父亲收拾好后前往近在迟尺的六盛钢材上班…… 未搬进新社区生活之前,王栓喜一家过着典型的农家生活:全家务农,一家9口住在两间瓦房中,种田之外没有增加收入的渠道。对比今与昔的生活,王栓喜激动地说:“俺确实在新型社区建设中得到了大实惠,分了5套房,住三套,出租两套,光租金一年收入达2万多;一家人,除了老父亲和孙子,其他人都在家门口实现了就业,他和俩儿子月收入每人可达3000多,老伴儿和儿媳做社区保洁月收入各有1800多,生活无忧。” “农民进厂不离乡,就地城镇化”,“人人有活干,家家有股份”……这些原本是很多农民很难实现的梦想,如今随着新郑奋力建设“三化”协调示范区成为现实。而在此过程,新郑因地制宜,以人为本建设新型城市的理念逐渐凸显,并逐一破解了融资难题、产区互动和产业互动、民生就业改善、保生态与留乡愁等问题,使城市建设成功步入科学发展的轨道。 翻开华夏历史,地名从千年之前沿用至今的并不多,而在中原大地上却有这样一个地方,名字叫新郑。 新郑,在上古称为“有熊”,轩辕黄帝在此建都。帝喾时代,新郑为祝融氏之国。西周时期,新郑为郐国。公元前770年,郑国将国都从咸林迁到今新郑溱洧水间,仍为郑,历395年,称郑。此后,秦始皇统一六国,实行郡县制。为了区别陕西之郑县,将韩之郑县改为新郑县,从此沿用千年不改。 沧海桑田,风云变幻。历史翻到共和国诞生,历经改革开放,古老的新郑焕发激情和活力,一跃成为中原地区县域经济发展的“排头兵”。据了解,该市县域经济发展质量总体评价位居全省108个县(市)首位;全国中小城市综合实力百强县(市)和县域经济基本竞争力百强县(市)排名分别升至第49位和61位;首次跻身全国财政收入百强县(市)。 新郑市地理位置独特且优越,处于中原经济区、郑州都市区、郑州航空港经济综合实验区三区交织的优势区域,发展潜力巨大。为此,该市提出“融入大郑州、融入航空经济实验区,承接沿海地区产业转移、承接郑州产业辐射”的“双融入、双承接”发展战略,同时积极创新新型城镇化建设模式,力争早日将新郑打造成自然之美、社会公正、城乡和谐的“三化”协调发展示范区。 新郑:以人为本构建文明生态新型城市 文明生态留住乡愁 3 三个互动实现持续 2 以人为本增进和谐 1 县区力量 G03 2014年7月1日 星期二 编辑 周仕金 校对 刘明辉 |