|

|||||||||||||||

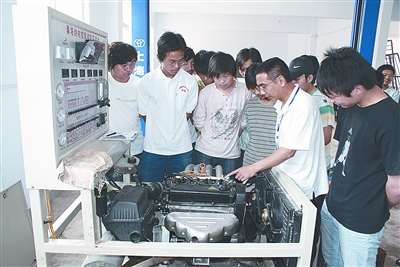

本报记者 赵聪聪 高凯 刘栓阳 文/图 编者按 近年来,新郑市积极探索“两不三新”的“三化”协调发展之路,全力推进“三大主体”工作,着力构筑“两城、两市镇”的城镇体系和“三主三辅”的现代产业体系,经济社会发展呈现出了好的态势、好的趋势、好的气势。 为进一步加深外界对该市“三化”协调发展示范区建设工作的了解,提升群众对“三化”协调发展的认知度,赢得更为广泛的群众基础,进一步增强全市党员干部在推进工作中的干事热情,即日起,本报推出“以人为本 率先突破 努力建设‘三化’协调发展示范区”系列报道,展示新郑市在“三化”协调发展中“以人为本、互动发展、留住乡愁、金融创新”等方面做出的努力和取得的成效。 城镇化问题是当下全国关注的热点。如何探索出城镇化的“新郑模式”,实现有品质的城镇化?新郑市坚持以人为本,在城镇化进程中,与当前正在开展的群众路线教育实践活动有了完美的呼应。 开工建设新型社区39个,建设安置房面积1000万平方米,老房子没有了,群众住得却更加舒服了;2009年农民人均纯收入8315元,2013年农民人均纯收入增长到1.39万元,失地农民虽然离开了老本行,但是他们的收入却提高了,同时他们还得到了政府提供的包括医疗、教育、就业等一系列城市居民才能享受到的社会保障。 “不依靠群众,我们无法实现城镇化;不为了群众,我们的城镇化也没有意义。”一个以人为核心的新型城镇化模式逐渐在新郑浮出水面。 A 建设新型社区—— 让群众住得更加舒心 整洁靓丽的居住环境,便利贴心的公共服务,井井有条的社区管理——这一切已不再是城市居民的专利,在新郑市,那些搬进新社区的农民群众也享受到了城市生活的方方面面。 7月11日,孟庄镇潮河新城社区鸡王片区,居民王宝莉带领记者参观了她家的新房子。“你看现在房子通透明亮,三室两厅,自来水、电、天然气、有线电视、光纤啥都有。”王宝莉向记者介绍说,这么舒适的房子,平时打扫起卫生也很有劲儿。 让社区居民自豪的是,7层高的楼房都安装有电梯。鸡王片区的文书王德才解释,村民上楼住,不带电梯不行,一个原因是家家都有老人,老人爬楼梯不方便。 孟庄镇潮河新城社区鸡王片区位于孟庄镇西北部,原村庄总面积3150亩,1700多人。按照人均60平方米进行安置,该村共节约出190亩地用于产业发展,实现了群众安置、资金运作及产业发展的总体平衡。 在社区建设过程中,政府没出一分钱,群众没掏一分钱,该市按照“政府主导、群众自愿、企业参与、市场运作”和“以人为本、和谐拆迁、合理补偿、无偿安置”的原则,真正让群众拿集体建设用地土地使用证换取国有建设用地房屋产权证,在原村庄集体居住用地上,高标准规划、高质量建设、高形象展示、高效益管理。“真正实现了使群众搬得进、不欠账、能就业、有保障。” 王德才给记者算了一笔账:以前,村民人均住房面积不足30平方米,安置新型社区以后,免费为每户提供2套以上住房,人均面积60平方米,其中,居住用房50平方米,商业用房10平方米。同时,预留10%的商业房共9000多平方米作为集体资产进行统一出租。 不仅如此,新郑市在社区建设中按照“六通、十一有、两集中”的标准进行配套建设,集中建设了老年公寓、超市、诊所及供暖供气等设施,开展了医疗卫生、治安巡逻、文化体育和环卫保洁等“一揽子”服务。 B 壮大集体经济—— 帮农民找到发展新靠山 龙湖镇林锦店村,以前集体资产为零。安置新型社区以后,自家住不完的房子可以对外出租。同时,村里还有4万多平方米的商品房作为集体资产,增加集体固定资产4亿元。 在新郑,以“住宅+商铺”、“住宅+出租房”的模式增加收入,壮大集体经济的新型社区不止林锦店一个。为了适应新型社区建设后农民生活成本和社会保障费用增加的现实需要,该市通过土地综合整治和增减挂钩腾退结余的建设用地用于标准化厂房、出租门面房、专业市场和工业项目建设,由集体统一经营,使集体财产从无到有,让群众拥有长期稳定收入。 此外,新郑还鼓励群众通过土地流转来实现收益。“不想种地的,地不会荒了;出去打工的,可以从地里解放出来了;没有工作的,还能提供就业机会。”说起土地流转,新郑市梨河镇黄埔蔡村村民切实感受到了其中的甜头。 黄埔蔡村2000多亩土地,有80%进行了土地流转。每亩地每年租金1300多元,比原来农民单纯种地能增加几百元的收入。流转出来的土地大部分用来发展供港蔬菜,当地群众除了收益土地流转租金外,在蔬菜基地打工的每月还有3000余元的工资。 “黄埔蔡村以前主要靠种植小麦等传统农作物作为经济来源。如果单靠传统农业耕种是发展不起来的,更谈不上带动群众致富了。”该村党支部书记孟文超告诉记者,今年,村里剩余的那部分土地也流转出去了,用来种植名贵苗木。通过土地流转,他们走出了一条具有特色的现代农业发展之路。 C 推出惠民工程—— 加快农民角色转变步伐 住进新型社区后,如何实现农民向市民角色的转变?新郑推出了农村劳动力转移、农民合作创业、文化惠民、现代农业示范、城乡居民社会保障和行政效能提升“六大工程”。 前不久,辛店镇在桃源社区举办的第一期免费家政服务培训班成了当地群众关注的焦点。此次为期15天的培训,除了安排有家政服务基础知识、家政礼仪、相关法律知识等内容外,更多教授的是实际操作方面的知识,如家庭清洁、婴幼儿护理、家庭养老护理技能等,得到了当地群众的热烈欢迎。 让农民有事干、有岗位,才能有盼头。新郑按照“一个社区一家企业,一个家庭两人就业”的要求,社区布局按照“四临”(临城、临镇、临干线道路、临产业集聚区)的理念,两公里内至少有一家规模企业作为产业支撑,由乡镇牵头,以社区为单位为企业签订就业协议,以免费技能培训、免费推荐就业的“双免工程”为载体,利用新郑丰富的职业教育资源,有针对性地对农村剩余劳动力进行技能培训,解决农村劳动力就业技能不高、就业渠道不畅的问题。3年来,该市累计实施定向职业技能培训5万人次,促进了农村富余劳动力就近就业、高质量就业。 曾经,他们是面朝黄土背朝天的农民,在城镇化的时代大潮中他们变身市民。有了新房子、有了补偿金、有了稳定的收入,然而他们最缺乏什么,最需要什么?那就是精神寄托。 针对农民业余文化生活相对贫乏的问题,新郑变“文化下乡”为“文化在乡”,积极开展以“百支队伍、千名骨干、万家欢乐”为内容的“百千万”文化惠民工程,通过招募志愿者进社区,培训文艺骨干,为每个新型社区组建2支文艺队伍,丰富群众业余文化生活。目前,该市共组织广场舞、戏曲、盘鼓等文艺集中培训12期,培训文艺骨干和文化志愿者2000余人,组建各类文艺队伍600余支,在农村营造了积极向上、健康多姿的文化生活氛围。 如今,通过这“六大工程”,新郑市还建成了新型农民协会总会和13个乡镇分会,促进农民增收10%;都市型现代农业示范区完成基础设施投资2亿元,入驻农业企业10家,流转土地1.8万余亩。 D 实施双重保障—— 让群众不再有后顾之忧 从平房到楼房,新郑市新型社区的建设让农村居民的生活发生了很大的改变。社区里通车便利,绿化好,多功能的社区文体活动中心和运动广场丰富了居民的生活,和谐的社区环境让老人们过着舒适幸福的晚年。更为重要的一点是,居民的生活更加“有保障”了。 龙湖镇林锦店村党支部书记郑保才告诉记者,以前,村民除自费缴纳医疗保险外,没有任何其他社会保障。如今社区通过集体资产每年收益1200万元用于民生改善,实现了社区居民社会保障高于城镇一般居民水平。医疗方面,由村集体统一免费为群众缴纳每人每年60元的新型农村合作医疗保险,为每一位村民建立健康档案,每年组织60岁以上老年人和中小学生免费体检;养老方面,每年用村集体收益代缴村民每人每年100元的养老保险,实现养老保险全覆盖;教育方面,投资3000万元高标准建设的林锦店小学已投入使用,篮球场、多功能运动场、食堂、班班通等各项软硬件设施都可与城市学校相比。 为了提升群众的幸福感,不让群众有后顾之忧,新郑市对入住新型社区的群众,除继续享受农机购置补贴、良种补贴、粮食直补、农业综合补贴等政策性补贴外,还给予了他们城镇居民的同等待遇,甚至有些集体经济发展好的社区居民待遇还远远高于城市居民,让他们拥有了“双重身份、双重保障”。 记者感言 在新型城镇化的浪潮中,广大农民告别乡村,由农村人变成了“城里人”。如何让他们高高兴兴进城,并且过上有奔头的幸福生活?这才是新型城镇化建设中不可回避的话题。 新郑市在推进城镇化过程中,坚持以人为本,城市道路、公共交通、园林绿化等基础配套设施建设不断增强,社区功能日臻完善,农民生活提档升级,走出了一条具有新郑模式的新型城镇化之路。 然而城镇化的关键是农民进城能进得来、留得下、过得好,真正融入城市生活。只有实现由“乡”到“城”的转变,解决好户口、就业、社会保障等事关老百姓切身利益的问题,让农民真正均等地享受到各项公共服务,才能让越来越多的人感受到“幸福指数”的跃升。 |