|

|||||||||||||||||||||

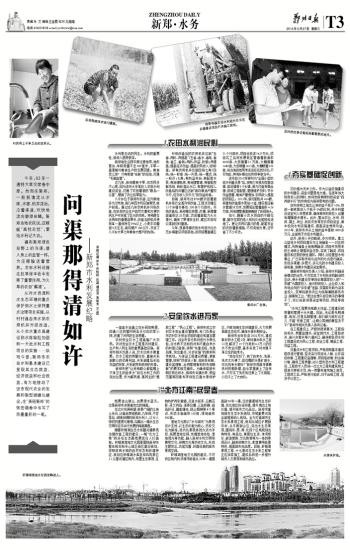

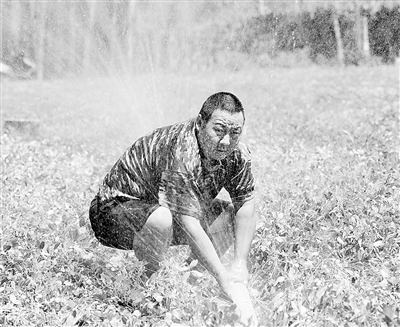

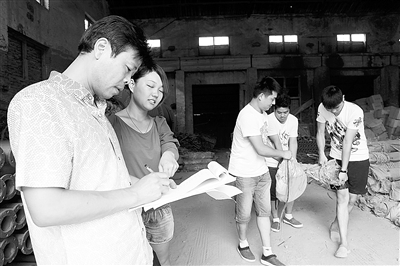

本报记者 刘冬 刘栓阳 沈磊 通讯员 高桂芳 文/图 今年,63年一遇特大旱灾席卷中原。然而在新郑,一股股清流从水库、水窖、机井流出,沿着渠道,欢快地流向碧绿田畴。新郑当地农民说,庄稼能“高枕无忧”,要给水利记大功。 遍布新郑绿色田野上的沟渠,像人身上的血管一样,为庄稼输送着营养。农田水利设施在抗旱保丰收中发挥了重要作用,为久旱的农田“解渴”。 从对水资源和水生态环境的重点保护到水土保持重点治理项目实施,从村村通自来水到农用机井升级改造,从小农水重点县建设到水库除险加固和一大批水利工程项目的实施……纵观今昔,新郑市农田水利基本建设已显现其生态效益、经济效益和社会效益,有力地推动了该市现代农业的发展和新型城镇化建设,在“美丽新郑”的恢宏画卷中书写了浓墨重彩的一笔。 1农田水利润民心 水利是生动的民生。水利的重要性,新郑人感受很深。 新郑地处丘陵平原过渡地带,地形复杂,年降雨量不足700毫米,干旱一直是制约粮食生产的主要因素。粮食怎么保?只有把准“命脉”的经络,打通“毛细血管”。 这几年,新郑偶有干旱,可农民并不心慌,因为该市大手笔投入农田水利建设资金,打通了农田灌溉的“最后一公里”,增强了农业抗旱能力。 八千乡位于新郑市东部,区内耕地多为沙岗地,前几年因水利设施薄弱,亩产较低。通过近几年农用机井升级改造,在抗拒农业生产自然灾害和方便农民生产中发挥了巨大的作用。特别是在近两年的春夏连旱中,改造后的机井使用率一直保持在95%以上,小麦平均灌溉5次左右,亩均增产180公斤,开创了八千乡大旱之年粮食大增产的先例。 升级改造后的农用机井达到“五省、两防、两提高”(五省:省水、省电、省地、省工、省钱;两防:防盗、防毁;两提高:提高经济效益、提高农民收入)的标准。所有农用机井达到四统七有(四统:统一标准、统一外观、统一模式、统一标识;七有:有防盗井台、有配套水泵、有地埋电缆、有地埋管道、有智能控制系统、有标准出水口、有管护机构)。改造后的井灌区达到“亩均粮油产量双千斤,经济收入双千元”的效益标准。 目前,新郑市对8700眼农田灌溉机井进行全面升级改造,工程涉及辖区13个乡镇办事处、200余个行政村。升级改造后,新郑辖区恢复、改善、新增灌溉面积达33万亩,农田灌溉能力大大提升,确保了旱情发生时,辖区农田可以得到及时灌溉。 今年,观音寺镇农田水利现代化示范乡镇建设项目获批。该项目覆盖辖区21个行政村,项目总投资7437万元,项目完工后将发展低压管道灌溉面积4458亩,大田滴灌2.1万亩,大棚滴灌1480亩,大田喷灌1613亩,大棚喷灌120亩,给当地百姓带来实实在在的好处。不仅如此,其他乡镇也在积极争取当中。 该市自2010年被列为“全国小型农田水利重点县”后,按照三年规划在郭店镇、梨河镇等9个乡镇,倾力打造布局合理、田间工程配套、管理维护及时、节水效益显著、粮食产量增加、农民收入提高的项目区。2013年,新打配机井 414眼,新建和改造提水泵站12座,埋设低压输水管道28万米,发展低压管灌面积 4.36万亩,将地埋管道直接铺到了田间地头。 如今,随着小农水项目的不断完善,留守在家的老人和妇女也能轻松浇地了。更让农民们高兴的是,配套齐全的农田灌溉措施,不仅浇地方便,还节省了不少开支。 2安全饮水进万家 一座座水站矗立在乡间田野里,四通八达的管网将活水引向农家小院,改善了村民的生活质量。 农村安全饮水工程造福广大农民。农村安全饮水工程是农村建设、生产和人民生活的重要基础设施。新郑市相关负责人说,饮水比用水更重要。饮水工程的质量好坏,直接关系到群众的切身利益,关系到建后长远效益的发挥,关系到党和政府的形象。 新郑市把“让所有群众都能喝上干净卫生的自来水”放在水利工作的突出位置,作为解民难、惠民生的“德政工程”、“民心工程”。新郑市成立农村饮水安全建设管理局,专门负责全市农村饮水安全项目的建设和建后管理工作。对全市各行政村进行水质化验,对水质不达标的村和不通自来水的村登记造册,按照“先重后轻,先急后缓,突出重点,分步实施”的原则科学规划。为保证工程建设质量,狠抓管理,按照“项目法人制、招标投标制、建设监理制、合同管理制和财务报账制”的要求规范操作。为确保能够长期饮用达标水,新郑市依据水质、受益范围等因素科学划定已建水源保护区,不断加强生态环境建设,大力发展低碳生态经济,确保水源长期安全。 新郑市去年投资 2036万元,建成联村供水工程2处、单村集中供水工程13处,解决了15个行政村4.3万人的饮水不安全问题,基本实现了村村通干净卫生的自来水。 “现在可好了,有了自来水,洗澡、洗衣太方便了,现在喝的水是矿泉水,可比纯净水都好!”新郑市观音寺镇黄岗村的殷跃增,自从家里接上了自来水,不仅买了洗衣机还装上了太阳能,小日子上了大台阶。 3“北方江南”尽是春 既要金山银山,也要绿水蓝天。这是新郑市决策者发出的强音。 在这片充满希望、前景广阔的土地上采访,记者由衷地感到,几年间,不甘落后、顽强拼搏的新郑水利人,以令人惊叹的速度与激情,勾画出一幅水生态文明与经济并行发展的绚丽画卷。 随着轩辕湖生态水系暨河道景观治理改造工程的建设,一幅“北方江南”的多彩生态画卷展现在人们面前。轩辕湖湿地文化园是围绕新郑市整体规划和中心城区新区建设规划,按照现有水域的自然形态和环境特征,规划在轩辕湖水库至郑风苑景区3.1公里河道区域内,布置生态景观、生物防护两条廊道,及溱水新滨、云栖花影、泽兰洲岛、溪亭日暮、三岛聆鹤、疏岛环径、藕香塘池、陌上烟柳等8个景点,形成水面面积100亩,绿地面积500亩。 湿地文化园以“水与城市”为景观设计主线,以生态功能为核心,历史文化为脉络,现代化景观表现方式为手段,拓展湿地空间,发掘湿地体验、湿地观光等功能,融入新郑水利文明和黄帝文化、郑韩文化等历史文化,形成主题突出、功能完善、环境优美的城市景观空间。 轩辕湖湿地文化园的建设,不仅将区域内防洪排涝标准从20年一遇提高到50年一遇,还改善着城市生态环境,优化地区投资环境,提升周边土地价值,提升城市文化品位。新郑市重视城市生态水系规划,市域重要河流全部提前纳入规划。全力打造城市生态水系景观工程,规划从城区扩展到农村,从平原到山区,突出水生态景观,围绕东、西、南、北四个区域规划出有特色、有品位,集居住生活、休闲娱乐、旅游度假、文化教育等为一体的景观设计,融进郑韩文化,彰显黄帝故里特色,提高城市知名度。目前,轩辕湖景观工程、十七里河生态水系工程等正在加紧施工,建成后将进一步提升城市人文景观和城市品位。 4夯实基础促创新 巧妇难为无米之炊。作为公益设施建设的水利建设,资金问题是老大难。在逐年加大财政投入的同时,如何发挥有限财政资金“四两拨千斤”的作用成为新郑思考的问题。 该市按照土地出让净收益不低于10%、财政一般预算收入不低于5%的比例,将水利建设资金列入年度预算,确保每年财政投入总量和增幅稳步增长。此外,整合农业、水利、财政、国土、林业、扶贫开发等支农项目资金,集中投向水利设施建设,提高资金使用效益。2013年,新郑市共从土地收益中提取1800多万元,全部用于农田水利建设。 此外,新郑人开动脑筋,多方找钱。建立公益性水利项目建设与土地储备一一对应的模式,利用储备土地抵押融资、项目开发带来的土地转让增值收益还款,实现了融资、项目建设和还款的良性循环。同时,对经营型水利事业,广泛采取市场化运作的方式进行融资,形成多渠道、多层次、多元化的水利建设投入新机制,保障水利建设资金需求。 据新郑市相关负责人介绍,新郑水利融资新模式的运作,不仅实现了水利投资和融资的互动,使水利建设变单纯依靠国家投入的“一条腿”为国家投入、地方财政投入、企业投入和市场运作的“多条腿”走路,变国家补助为资本金投入,变单纯服务农业为统筹兼顾服务农业、城镇和工业,“把过去想干却没钱干的事情干了,可以说新郑是资金等项目、项目等规划”。 “水利工程要发挥最大效益,工程建设的质量和管理十分关键。因此,无论是先期调查、规划,还是后期管理,我们都力戒形式主义,不搞‘形象工程’,让群众骂娘的事坚决不干!”新郑市相关负责人告诉记者。 在工程建设上,严把财政预算关、工程招投标关、质量监理关、资金拨付关、工程验收关、审计决算关等六道关口,确保把各项水利工程建设成为民心工程、安全工程、精品工程、效益工程。 对重点水利工程项目,严格按照基本建设程序进行管理,坚决实行项目法人制、公开招投标制、工程建设监理制、项目验收制、财会审计制,确保工程质量;对小型农田水利工程建设,工程技术人员统一对土方工程和建筑物工程进行样板示范,统一质量标准和施工规范,工程竣工后,严格进行验收,对不合格工程,坚决予以返工。 |