|

| 第14版:市县新闻 | 上一版3 4下一版 |

|

||||||||||||||||||||

|

|||||||||

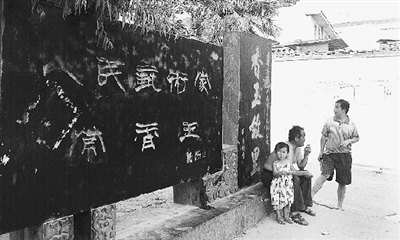

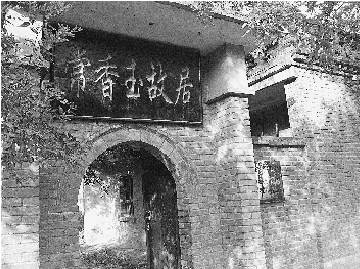

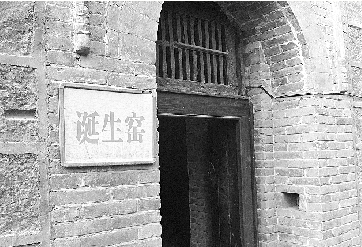

本报记者 覃岩峰 文/图 从杜甫故里到康百万庄园,厚重的河洛文化让巩义这片地域充满了灵气。很多对戏曲感兴趣的省内外游人在参观完康百万庄园后,常常会沿着伊洛河来到附近的一片小村庄,探寻常香玉故居,与这位“人民艺术家”、豫剧大师进行一次超越时空的对话。 山沟里飞出“金凤凰” 立秋已过,凉爽的早晚便成了村里人闲坐、拉家常的时段。在巩义市河洛镇南河渡村董沟村口,在中国书协主席张海题记的“人民艺术家常香玉”的碑刻前,早早便坐满了村民。 “常香玉可是咱村的大名人,俺们家和她家世代都有交情呢。”“如果常香玉还在,咱董沟一定能发展更快。”听说记者要找“香玉故居”,村民们炸开了锅,纷纷要给记者带路。 从碑旁直通村里的小路沿路直上,右转再攀上一段坡,就到了常香玉故居。71岁的张华强老人是常香玉故居的看护人,世代生活于此的张家人是常家人的老邻居,两家仅有一墙之隔。 “常香玉在董沟生活了10多年,她本来姓张,叫张妙玲,他的父亲叫张茂堂,她最开始便是跟他父亲学戏的,后来认了开饭馆的常老大做干大后就改了姓。”谈起常香玉,张华强打开了话匣子,老人一边掏钥匙打开故居,一边向记者介绍常香玉。 见证历史的邙岭窑洞院 走进故居,院内两株高大的椿树遮挡着刺眼的阳光,这处典型的豫西邙岭窑洞院,在如今的巩义农村依然可见。 “历经几十年的风雨沧桑,常香玉家里原有的几孔窑洞坍塌非常严重。”河洛镇相关工作人员介绍说,常香玉大师逝世后,便由镇政府出资30万元,按照恢复原貌、修旧如旧的原则对窑洞进行修缮加固,同时,大力整治周边环境,对现存的一眼古井、两棵千年古槐加以保护。 修缮后的香玉故居共有窑洞四孔、平房三间,面积百余平方米,分堂窑、厢窑、诞生窑和磨道窑,常香玉出生的地方,是院落北侧东边的一孔厢窑。故居根据豫西农家院落生活起居原貌进行了复原,并展示有常香玉大师生平事迹的资料和图片。 但朴素的窑洞无法掩盖常香玉辉煌的一生。 情系家乡的豫剧大师 “香玉十几岁就唱红了,可从没有现在明星那样的铺摆,哪次回家都是步行进村,婶子大爷叫得心暖。”在张华强看来,常香玉在13岁时便因为在密县、荥阳、郑州等地主演过《香囊记》《荆轲刺秦王》《秦雪梅吊孝》,成为 “名角”,走出董沟的常香玉对家乡一直充满了感情。 在当地,常香玉的一些善事会经常被村民一而再地提及:1939年夏秋,洛河泛滥成灾,冲毁河堤,庄田被淹没,威胁到了家乡人民的安全,年仅17岁的常香玉,用义演的收入,在南河渡修筑了拦河大石坝;1942年,成千上万的河南灾民再次涌向西安,常香玉忧心如焚,连续义演挣钱买粮,支起数口大锅,熬粥救济灾民。 如今,香玉堤仍屹立在洛河岸边,发挥着抗洪作用,六十多年前吃过常香玉救济粥的巩义老人还深有感触地说:“要不是常香玉,俺们早就饿死了。” |

| 3上一篇 下一篇4 |