本报记者 史治国 通讯员 司俊贤 石瑞华 文/图

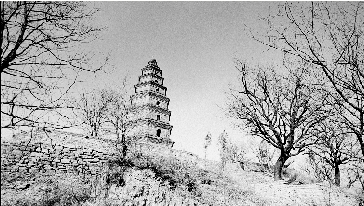

早就听说荥阳千尺塔。千尺塔位于汴河发源地荥阳贾峪镇西南大周山(俗称塔山)顶,是一座建于宋代初年的佛塔,准确地说,应该叫大周山宋塔,是荥阳现存最早的古塔,当之无愧的“荥阳第一塔”。作为历史遗产,千尺塔具有很高的文物价值和观赏价值。近日,在杏花开放的时节,记者走近了这座佛塔圣地……

千尺塔,又名曹皇后塔。据《河南通志》载:“大周山,荥阳南三十五里,宋仁宗曹皇后建塔于上。千尺塔为九级六角形阁楼式砖塔,高15米。从山下到塔顶,有一千多尺,故称为千尺塔。”《荥阳县志》也有记载:“宋仁宗建塔于大周山之上。”由于从大周山脚下到塔顶有千尺高度,所以叫“千尺塔”。

始建于北宋仁宗年间的千尺塔有一个美丽的传说。相传宋仁宗明道二年(1033),在大周山下朱家峪选纳曹家女子入宫,次年即景佑元年(1034)就册立为皇后。曹皇后原来是一位民女,出生在大周山下的朱家峪,她幼时善良懂事,喜爱文墨,因其头部和脸上都长有病疮,遭到嫂嫂的虐待,被赶到山中放牧。女子在山中放牧的同时,还用树枝在山石上习文练字,其精神感动了山神,从山石间流出一股墨汁来,供女子练习书法。长此以往,女子沐浴在墨香和山上中草药的药味中,头上脸上的病疮竟不见了,变得美丽漂亮、楚楚动人。此传说传到了宫内,宋仁宗便派人把她接到宫中做了娘娘。后来女子却过不惯宫中锦衣玉食的生活,思念家乡,郁闷成疾。宋仁宗便命人在她的故乡建座塔,同时在宫内建筑“望乡楼”,以便皇后登楼望塔,解其思乡之愁。望乡楼很快就建成了,可建造一座千尺高的塔谈何容易。当时有一位聪明的工匠就出主意,以羊群驮砖,白灰浆砌筑,把塔建于大周山上。很快一座八级六角阁式塔就建立在大周山之巅,因此,大周山也叫塔山。此后,曹皇后就能站在开封的望乡楼远眺家乡的千尺塔了。如今在大周山南侧悬崖巨石旁,有一泉眼,泉眼上边刻有“润笔泉”三个大字,相传是曹皇后当年写字润笔之处。从润笔泉石级而下6米左右,有一块巨大的青石,上边有大大小小模模糊糊的字迹,传说是曹皇后的“写字崖”。

千尺塔整体由白灰、青砖混合建成,坐北向南,塔身设有真假门洞,每层塔室中空,从下往上,塔身逐渐变小,最上层呈六棱尖顶。六个翼角向上起翘,不仅增强塔身的整体曲线的美感,而且还具有实际的保护作用,就是减轻水害,增加塔寿命。

千尺塔是“曹皇后”塔的传说在民间流传了千年,但千尺塔建于圣寿寺内,寺内现存明嘉靖二十六年(1547)碑文中的记载却是另外一个人的故事。“此定光所以至也。是虽去矣,灵气犹存;身虽逝矣,骸骨尚在。此塔记之所以立也。”此段记述说明,定光和尚(五代至北宋早期人是北宋高僧。主要活动于南方,淳化年间(990—994)坐化)似曾来此山并圆寂在这里,千尺塔即是为纪念他而建。

寺内另有三尊残石佛。塔周围有砖石垒砌寨墙,依山势起伏而建,寨墙东、南、北三面辟拱形券门,其中东、南门均镶嵌石刻匾额,上书“钺佛寨”三大字为清咸丰年间(1851—1861)刻。千尺塔建筑于自然地表上,历经近千年,有文献记载的地震有29次之多,其中1813年的大地震震中就在10多里远的贾峪村西的谷山,谷山顶的祖师庙存有关于这次地震的碑刻。在这次地震中,千尺塔周边的庙宇塌了,千尺塔却矗立至今,充分反映了我国古代砖构建筑艺术的高超。