|

||||||||||||||||||||||||

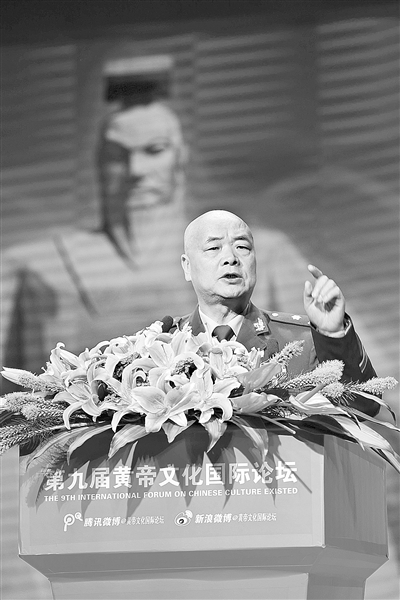

在第九届黄帝文化国际论坛中,众多专家学者围绕本次黄帝文化国际论坛主题——中华优秀传统文化精神,畅谈传统文化,让更多的人传承黄帝精神,凝聚中国力量。 关于拜祭黄帝大典的想法 许嘉璐 (第九、十届全国人大常委会副委员长,中华炎黄文化研究会会长) 拜祭黄帝应该上升到国家级的拜祭。现在世界人口比二战时翻了一番还多,正是因为这样,世界上很多国家和社会在走向零散化、个体化,也就是民族缺乏一种共同的精神来凝聚它。我提三点建议:一、拜祭黄帝应该上升到国家级的拜祭;二、最好这种对黄帝的拜祭就定在新郑;三、应该促进拜祭黄帝渐渐成为民俗,而且扩大到世界上所有华人的社区。 之所以定在新郑,一是因其地处中原,中华文化汇聚腾飞之地,在这里拜祭象征意义更大。二是新郑具茨山(史料记载黄帝曾登此山)的背景和佐证。三是祀于庙而不祀于陵是古代的常例。中华民族尊祖胜于拜神,这种拜不是自己的救赎,是让民德归厚,弘扬美德。 英雄主义永远是民族精神主流 王树增 (著名军旅作家、国家一级作家) 人活着是要有精神的,没有精神不可能解释历史,而我们的列祖列宗给我们留下的最宝贵的遗产就是精神。有人问,你写长征,用最简单的词语说是什么,我说四个字,永不言败。我们不要求现在每个人都献身去,因为现在不是战争状态,但是你在生活中会遇到许多困难,你必须永远不低下你的头颅,永远不弯曲你的膝盖,你的人生才能够成功。当然,这种成功还要拥抱着我们内心那份价值,这份价值就是为了大多数人的利益,为了我们的国家和民族的利益,为了民族的兴盛繁荣贡献我们那份力量。在信仰这个问题上,我用这么几句话来跟大家共勉:没有信仰的民族是可怜的民族,心灵苍白的民族是可怜的民族。我们中华民族不是可怜的民族,今天不是,未来也不是。 轩辕在召唤 廖凯原 (清华大学法学院凯原中国法治与义理研究中心主任、北京大学法学院廖凯原法治与义理研究中心主任、上海交通大学凯原法学院凯原国际法治与义理研究中心主任) 我们特此声明,中国文化来自于轩辕之道,是为中国人之中国性的本位论,这并不以人的DNA为准,而在于其文化底蕴。我们特此宣誓,轩辕为证,中国将永远是和平之国,一直致力于寻求全人类的和平与繁荣。我们特此明确,我们遵循轩辕之道——先予后取原则时,我们便能以轩辕之道为中式哲学核心,将从轩辕到习近平主席的中国思想统一起来。父母之行备,则天地之德也,三者正,则事得矣,能收天下豪杰,则守之备具矣,审于行文武之道,则天下宾矣,号令合于民心,则民听令;兼爱无私,则民亲上。轩辕是我们的赫赫始祖,文化英雄,中华文化与文明的缔造者和赋予者,轩辕不仅是中国诸子百家思想的本源,也是13亿华夏子孙的多元化思想的本源。 继承黄帝精神 增强凝聚力 刘庆柱 (中国社会科学院历史学部主任、学部委员,国家哲学社会科学研究专家咨询委员会委员,德国考古研究院通讯院士) 承认我们的祖先伟大,不是承认我们现在有多渺小。不同的时代产生不同的文化,我们继承的是精神。在那样的条件下,黄帝为生存与部落的壮大而进行了艰苦的奋斗,这都显示了他有奋斗精神,值得我们永远纪念;另外就是他有凝聚力,凝聚力很大程度上是人心归向的问题。 我们要学习这种精神,还要认同这种精神。把奋斗精神和凝聚力集中起来,才能够振兴我们的民族,这就是黄帝精神。黄帝也许是一个时代的符号,但是这个符号所代表的精神我们一定要继承。尤其是现在我们处在国际大环境下,一个地球村的时代,越是在这样的环境下,就越要知道我们是一个中国人,凝聚中国的力量。 历史剧不应违背人性的真实性 蒙曼 (著名历史学者,中央民族大学历史文化学院副教授、硕士生导师,百家讲坛主讲) 很多历史剧与历史有不相符的地方,但是在我看来,历史剧不在于它是否有虚构的,有时候是不是真实的,是次要的,关键在于它是否符合人性。有时候我觉得有些历史剧的可怕之处在于剧中的有些人都不像人,他们有时候做的事不是“人事”,不是一个正常人在正常情况下应该表现出来的正常情感和作为,所以我觉得这是中国剧最失败的地方。我们要求历史剧有它基本事实上的真实性,但是我们要求所有的历史剧都有人性上的真实性,这是我们理解古代历史的最基本前提。 我们都是黄帝的子孙 曾仕强 (台湾智慧大学校长、台湾交通大学教授、台湾兴国管理学院院长、百家讲坛主讲) 我大老远从台北跑来,只为了说一句话:我们都是黄帝的子孙!黄帝聪明睿智,最值得敬仰的就是他谦恭好学,不耻下问,为寻求治邦安民之道,青少年时即遍访天下贤能之士。说明黄帝为人民为治国而虚心求教,问治国之道,造福人民之道。黄帝之所以了不起,就是因为他定下了“道政和一”。依据道,去思政。毛主席为“政”做了最好的诠释:“政”就是为人民服务。每一个人,只要你活着,你就有为人民服务的责任。同时,我们是文化大国,不能丢掉文化,要永远传承黄帝文化,永远铭记黄帝精神。黄帝精神是与时俱进的,我们要把他当作活着的人,现代的人,心中永远有他,去学习他、模仿他,继承他的精神。 中国优秀传统文化的生命之源 杨义 (中国社会科学院学部委员,文学研究所所长兼学术委员会主任、博士生导师,中国鲁迅研究会会长) 中华文明文化的生命之根,她的生命力在什么地方?我认为,我们拥有文化根的深厚性,有文化哲学的包容性,文化血脉的丰沛性和文化景观的丰美性。世界上所有大国都是这样,包括像仰韶文化,彩陶黏合起来就富丽堂皇,如果不黏合就是碎片,所以我们要群策群力,研究我们这些文明史怎么来的,能够把它记下来,发扬下去,创造我们更加辉煌的历史。 从炎黄到互联网+: 传统文化的新思维 范周 (中国传媒大学文化发展研究院院长、博士生导师,联合国“创意经济顾问”,文化部国家文化改革发展基地主任) 古老丝绸之路的精神核心是八个字:和平、友好、开放、包容。面对互联网,特别是面对“一带一路”这样的发展,许多企业都在纷纷为自己构造平台。优秀传统文化,尤其像中华文化我们应该是把她很好地发扬光大,这一点全世界四大文明古国只有我们是持久没有断流。传统也要适应今天新的传媒手段,我们再不适应新的传媒手段就会落伍。同时,我要给大家分享的,尤其是大学生,你们是明天的希望,你们是互联网一代,你们在“互联网+”当中,不要问英雄出处,我是哪个学校,我是来自哪个村庄,要问我脚下的路要往哪里走,在互联网时代所有的人都是平等的。 |

| 3上一篇 |