|

||||||||||||||||||

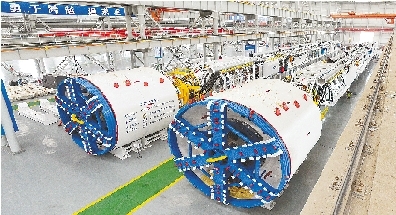

本报记者 张 倩 通讯员 万业兰 文/图 开放创新、集聚突破,过去的五年是考验经开区责任与担当的五年,也是经开区跨越转折,阔步奋进的五年。 “十二五”期间,经开区跨越发展、实力倍增,实现了全省唯一六星级产业集聚区的梦想。五年来,在市委、市政府的正确领导下,经开区全区上下紧紧围绕“三大一中”战略,突出“三大主体”工作,坚持开放创新双驱动,谋划推动国际陆港、郑欧班列、跨境贸易等开放平台,全力打造汽车及零部件、装备制造、现代物流三个千亿级产业集群,逐步构建了“对外开放、现代产业、创新创业、现代城镇、民生保障、现代治理”六个体系。 2014年以来,习近平总书记、李克强总理、张德江委员长等党和国家领导人先后莅临经开区调研指导工作,并给予了厚望。 据预测,“十一五”末与“十二五”末相比,经开区地区生产总值由70亿元增加到680亿元,增长了8.7倍。主营业务收入由565亿元增加到2800亿元,增长了近5倍。规模以上工业增加值由30亿元增加到480亿元,增长了15倍。固定资产投资由92亿元增加到400亿元,增长3.3倍。社会消费品零售额由43亿元增加到140亿元,增长2.3倍。 站在新的起点,喜看过去五年发展的轨迹,经开区那一幅幅波澜壮阔的恢宏画卷,那一个个荡气回肠的响亮音符,汇聚成气势雄浑的宏大乐章! 筑丝路之桥圆开放之梦 乘势而上谋求新跨越。过去五年,经开区以国际陆港、郑欧班列、跨境贸易、经开综保区等平台为载体,筑建“丝路之桥”,确立了在全省乃至整个中部地区的对外开放窗口地位,形成了与沿海相当、与国际接轨的对外开放体系,初步实现了内陆地区连通世界的梦想。 “十二五”期间,郑州国际陆港在经开区呼之欲出,这让不沿边不靠海的郑州由内陆变成了前沿。五年来,经开区依托郑州铁路集装箱中心站,加快国际陆港整体规划、配套基础设施及各类口岸建设,积极与国内外重要海港、空港对接,不断优化国际国内货运网络,打造了一个集海陆空铁功能枢纽于一体、多功能、全要素的对外开放高地,为把郑州建设成为新丝绸之路经济带重要节点城市提供了坚实的基础。项目建设快马加鞭见成效。据了解,目前,国际陆港区域内总投资12亿元的多式联运集疏中心已正式运行,物流服务中心大楼主体已完工;总投资2亿元,中部地区唯一的海关多式联运监管中心完成验收并运行;铁水联运中心已正式进驻并投入运营,实现了海港与郑州内陆港一体化操作;占地142亩,投资6亿元的汽车口岸二期项目已完成土地报批和控规……成长之路任重而道远,郑州国际陆港未来发展令人充满期待。 2013年7月18日,首班郑欧班列从经开区出发驶向欧洲,其轰鸣的鸣笛声,让古老的丝绸之路焕发出新时代的光芒。 郑欧班列打通了中欧陆上贸易走廊,开通至今累计开行256班,承运货物11万吨,货值12.5亿美元。开行班次占所有中欧班列的1/4以上,货运量占全国的40%以上,运营效益累计提升30%。在全国率先实现了“多口岸、多线路、多目的地”和“双向集疏、均衡往返”的常态化运行,成为我省主动融入国家“一带一路”战略的重要载体。未来,借助郑欧班列,郑州国际陆港可实现年吞吐量120万标准箱,将建成大通关体系确立、境内外辐射广泛、基础设施完备的立体高效集疏体系。成为服务全国、面向欧亚的洲际多式联运物流平台、信息化平台和连通境内外、辐射东中西的物流通道枢纽。 “十二五”期间,在经开区,直购海外、货出中原的跨境贸易电子商务爆发增长。2013年7月,郑州市跨境贸易电子商务在全国率先运行以来,建立“三个一”关检合作机制,实现了“一次申报、一次查验、一次放行”。建立“五单比对”监管方式,实现了有效监管、税收应收尽收。创新跨境贸易电子商务保税进出口业务通关模式(1210通关模式),成为海关总署在全国复制推广的“郑州模式”。截至目前,我市跨境电子商务进出口业务量突破5000万包,货值40亿元,交易总量和税收总值是国内其他6个试点城市的总和,进口化妆品业务占全国份额的80%以上。 中大门保税直购体验中心运营以来,率先开展O2O展销模式,接待顾客30余万人次,销售额4000余万元,商贸业呈井喷式发展势头,在国内外引起强烈反响。 在强力推动以上国际化开放平台建设的基础上,2015年,经开区整合出口加工区A区、B区和保税物流中心等平台资源,向国家申报经开综合保税区,近期即可获批,届时,经开区对外开放功能将更加完善,开放窗口和高地的地位将进一步凸显。 展望“十三五” 腾飞正当时 “十三五”将是乘势而上、集聚突破,考验智慧与实干的五年。站在六星级产业集聚区的新起点上,经开区如何开拓创新、务实重干、砥砺前行实现新跨越? 新的历史起点,赋予了经开区新的历史使命。面对未来,经开区发展宏图已绘就。“十三五”期间,紧紧围绕“三大一中”战略,经开区以国际商都规划为引领,抢抓机遇,加快发展。力争全面建成对外开放体系、树立全省乃至中部地区对外开放标杆,建成现代产业体系、实现三个千亿级产业集群目标。到“十三五”末,全区GDP超千亿,主营业务收入超8000亿、力争达到1万亿,形成全国一流的汽车产业基地和具有国内重要影响力的装备研发生产基地,建成先进制造业新城和国际物流枢纽,迈入全国开发区第一方阵。 以大开放为引领,实现开放平台大跨越;以大建设为带动,加快培育大产业;以大创新为动力,实现双创大突破;以大都市为目标,推进新型城镇化大提升;以大管理为统揽,推动社会治理大发展……未来五年,将成为经开区跨越发展、大有可为的五年。 越过寒冬必迎暖春,经开区大地上正涌动出无限力量,不断挥起腾飞的双翼。梦想没有终点,六星闪耀大中原,经开区的明天更美好! 现代产业森林枝繁叶茂 宇通客车及新能源纯电动客车世界第一,中铁集团全断面岩石掘进机世界领先,刚奠基的第6代低温多晶硅薄膜晶体管液晶显示器件项目科技含量、投资强度、规模水平都创下国内之最……过去的五年,经开区建立了现代产业体系,初步实现了建设先进制造业新城的梦想。打造汽车及零部件、装备制造、现代物流三个千亿级产业集群,先进制造业新城框架基本形成,为全省建设先进制造业大省提供了有力支撑。 五年来,全区累计签约项目573个,总投资1842亿元,累计引进外资企业120家,世界500强企业43家,国内500强企业35家,东风日产、宇通客车、中烟、郑煤机、富泰华等5家企业年工业总产值均突破100亿元,实现了全区百亿企业“零”的突破。 “十二五”时期,经开区实现了全省家用轿车本地生产的梦想。汽车及零部件产业从无到有、逐步壮大。经开区以建成全国一流的汽车产业基地为目标,不断壮大整车生产规模,扩大关键零部件集群优势,形成了较为完备的汽车产业体系。建成东风日产、宇通客车、海马3家整车厂和森源鸿马、宇通重工、宇通专用车、五洲行、诺优房车等6家专用车厂。 装备制造业从弱到强、初具规模。着力加快工程装备、白色家电、光电产品等优势产业转型升级,经开区重点引进了一批现代高端制造业,不断做大产能规模,打造具有国内重要影响力的装备研发和生产基地。建成了以宇通重工、郑煤机、中铁盾构等为代表的一批工程装备龙头项目,成为全球最大矩形盾构和液压支架装备生产基地。建成了年产600万台空调的海尔创新产业园,带动了白色家电产业快速发展。 现代物流的快速发展是经开区三大主导产业异军突起的真实写照。五年来,经开区现代物流产业异军突起、活力迸发,国际物流园区“从无到有、由小变大”,在一片沙荒地上,建起了一座现代物流新城。依托铁路、公路、航空等现代综合交通枢纽和物流业基础,以建立高效通畅、协调配套、绿色环保的现代商贸物流服务体系为目标,经开区先后引进了新加坡丰树、普洛斯、上海宇培等现代物流项目116个。同时,依托国际陆港建设,按照“外集内疏、内进外疏”的原则,加强了与丝绸之路经济带沿线国家的合作,已呈现出跨区域、跨国家的物流合作趋势,经开区已成为全省商贸物流产业发展的先导区、核心区。 创新创业热潮波涛涌进 人才是创新的根基,创新驱动实质上是人才驱动。过去的五年,经开区构建了创新创业体系,初步实现“大众创业、万众创新”的梦想。 以建设创新型开发区为目标,通过实施“人才先行、协同创新、知识产权、平台支撑”四大工程,经开区积极构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的创新创业体系,努力推动经济发展方式从要素驱动向创新驱动转变。 五年来,经开区新引进留学人员104人,同比增长108%,引进“千人计划”人才5人,新增“百人计划”人才3人,建立博士后工作站5家、院士工作站7家。实施“协同创新”工程,组织重大关键技术攻关,依托行业领军企业建立新型研发组织,组建先进制造与智能控制、重大技术装备等战略新兴产业技术研究中心。宇通客车组建了国家唯一电动客车电控与安全工程技术研究中心,引领世界电动客车技术发展方向;中铁装备建成了拥有自主知识产权的世界最大矩形盾构机生产基地,打破了“洋品牌”对国内市场的垄断。 产城融合乐业安居 过去的五年,经开区致力于现代城镇体系的构建,逐步实现了宜居、宜业、无忧、可持续的梦想。 坚持统筹推进,新型城镇化实现新跨越。五年来,经开区围绕全域城镇化,加快配套设施建设,区域承载能力显著提升。“十二五”累计投资超400亿元,建成区面积由24平方公里增加到107平方公里。 “十二五”期间,经开区随着城市框架不断拉大,各项配套设施不断完善,区域综合承载能力显著提升。加快区域道路建设,保障通行高效便捷,相继完成了南三环、航海东路、九龙大道等道路130余条325公里,道路里程是“十一五”的3.2倍。规划面积10平方公里的滨河国际新城立足“创新创业、总部商务、生态宜居”三大定位,打造成为郑州东南部的中央生活区。目前,中建、康桥等多个商业地产项目已经入驻,河南首个综合管廊示范段项目已经建成,配套基础设施正快速推进,已初具形象。 新建生态廊道176公里、新增绿化面积1230万平方米,建成中小学幼儿园13所,图书馆、电子阅览室、艺术中心20多个等,五年来,经开区大局稳定,人心思安,呈现一派谋发展奔小康的喜人景象。 |