|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

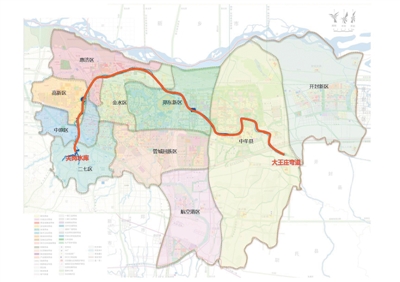

千年古河贾鲁河,历史源远流长,文化底蕴深厚,是郑州人民的母亲河。近些年来,随着经济发展和人口增长,我们的母亲河河道萎缩、功能衰退、生态恶化、文化缺失,已经严重制约了郑州市经济社会健康发展。贾鲁河综合治理是践行“五大发展”理念、打造美丽郑州的迫切需要,是建设国家中心城市和加强生态文明建设的基础工程,是全市广大人民群众的热切期盼。2016年,郑州市委、市政府提出了将贾鲁河打造成郑州市的“金腰带”“绿珠链”,建成安全河、景观河、生态河、幸福河和文脉河,使之成为郑州市新的名片。 贾鲁河综合治理工程蓝线内方案已经省发展改革委员会批复,并于2016年9月底全线开工。2016年10月,黄河勘测规划设计有限公司(YREC)中标郑州市贾鲁河综合治理工程河道蓝线范围外两岸生态景观勘测设计项目。中标后,黄河勘测规划设计有限公司联合世界著名的咨询公司美国艾奕康公司(AECOM)相继开展了项目的概念性方案设计、方案设计。2017年1月22日,邀请国内知名设计单位、高等院校的专家,对贾鲁河生态景观设计方案进行了咨询;2017年2月4日,郑州市委、市政府主要领导听取了贾鲁河生态景观设计方案的汇报。根据《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国行政许可法》《河南省城市规划公示制度》等有关法律法规,现向全市公示郑州市贾鲁河综合治理工程蓝线外生态景观设计方案。 一、项目概况 贾鲁河发源于新密市山区圣水峪一带,由郑州市西南部蜿蜒而下,经尖岗水库、西流湖、郑州市区北部,向东经中牟至周口市入沙颍河,最终汇入淮河,全长256公里,流域面积5896平方公里。贾鲁河郑州境内河段长137公里,自西向东,汇集了金水河、索须河、七里河、熊儿河等河流,流经二七区、中原区、高新区、惠济区、金水区、郑东新区、中牟县七个行政区。 本次设计范围是为尖岗水库至中牟大王庄弯道,全长96公里,贾鲁河蓝线内设计以满足防洪功能为主,兼顾景观用水需求,进行河道疏浚、岸坡护砌和堤防修筑。本次设计是对两侧蓝线外50~200米范围绿地进行生态景观设计,包括景观、文化、体育、休闲、旅游、绿化、亮化等内容。 二、历史文化背景 (一)起源于先秦,发展于汉魏 据考证,贾鲁河的前身即楚汉相争时的“鸿沟”。鸿沟是黄河流域最早的人工运河,乃战国七雄之一的魏国所凿。该水系以荥泽、圃田泽为天然水源,蜿蜒东流,一直延伸到颍水,最后汇入淮河。发源于古郑州的这条主干水道,连通诸水,交织成网,形成了最早沟通黄河和淮河两大河流的水路交通网。有力促进了沿岸各国的贸易往来和文化交流,为此后秦汉两代统一全国创造了条件。 两汉时期,中原大地的水运规模与技术有了很大提高。这时鸿沟先后改称为“荥阳漕渠”“汴渠”,这条水路仍然是沟通黄河、淮河的骨干水道,为联系中原与东南地区漕运发挥着十分重要的作用。由于当时黄河发生剧烈变化,造成黄河、济水、汴渠水系乱流的局面,漕运航道淤塞严重。东汉永平十二年(69年),著名水利专家王景奉诏主持对黄河与汴渠进行治理,修复荥阳以下千余里黄河大堤,整治汴渠河道,新建济水引黄闸门。经过大规模治理,郑州至开封之间的航运得到了恢复与发展,形成800余年的黄河安流局面。 魏晋南北朝时期,黄河与汴渠得到了进一步的整治维护。特别是北魏迁都洛阳后,从今郑州至开封以南,加强了漕运的管理,为更大规模开发航运打下了基础。 (二)兴盛于隋唐,剧变于两宋 隋朝的建立,结束了中国长期分裂的局面。黄河中下游先后完成了广通渠、通济渠和永济渠等大型人工运河,形成了隋唐大运河水路交通网。其中的通济渠中段以今荥阳汜水为起点,引黄河水跨郑州向东至开封,与原汴渠上游合流,加以浚深和拓宽,开封以下则与汴渠分流,另开新渠,经商丘、永城、安徽泗县等地,注入淮河。通济渠历经隋、唐、五代、宋、金、元等朝代,通航长达720年。尤其是唐代,随着城市人口的增长与都城的日益繁华,漕运更成为从江南向京都输送粮食物资的大动脉。唐玄宗年间,针对河道泥沙淤塞、漕运行舟不通的症结,朝廷曾征发郑州、开封等地3万多人,疏浚郑州附近的板渚口旧河道,使郑州、开封、洛阳之间的漕运能力大为提高,创造了唐代漕运量的最高纪录。 北宋时期,朝廷为解决都城粮食和生活用水问题,先后开凿疏浚了汴河、惠民河、金水河和广济渠,并称“漕运四渠”,形成了新的水运交通网。其中的汴河,自今郑州荥阳东北的西汴口引黄河水东流,经郑州、中牟至开封分为两股。东南富庶地区的漕粮百货,均由该渠运往京师。在当时人心目中,汴河就是立国之本。 但是,汴河既然以黄河为水源,就难免面临河水高含沙量的问题。至熙宁年间,开封以东的汴河河底高出堤外地面4米多。为解决汴河泥沙淤积,元丰三年(1080年)朝廷投入大量人力物力,在巩县任村沙谷口至河阴县汴口之间开渠50里,引伊水、洛水入汴河。后因水源不足,又恢复引黄河为水源,汴河依旧淤浅。 北宋末年,战祸频繁,汴河堤岸多处决坏,水流干涸,“漕运四渠”先后被堙废。“隋堤望远人烟少,汴水流干辙迹深”,这一诗句即为当时情景的真实写照。 (三)中兴于元明,衰落于晚清 元朝末年,黄河决口频繁,淹没河南、山东、安徽、江苏等地十多个州县,两岸百姓苦不堪言。至正十一年(1351年),55岁的贾鲁受命于危难之际,出任工部尚书、总治河防使,征发河南、山东17万民工与士兵,开始浩大的治河工程。他采取疏浚和堵塞并举的方法,修筑堤坝,首次采用沉船法最终堵住了决口,平息了多年的水患。在这次治理黄河过程中,贾鲁从今郑州新密开凿了一条新的引水河道,经郑州、中牟向南到开封,而后通过古运河入淮河,这就是今天贾鲁河的流向。为了纪念这位著名的治水专家,人们将这条运河称为“贾鲁河”。 明朝弘治年间,黄河再次决口并淤塞贾鲁河。刘大夏奉命对黄河、贾鲁河故道进行治理疏浚,自中牟开长35公里新河,导水南行,由此,贾鲁河漕运迎来了北宋以后第二个繁荣高峰,其繁盛局面一直持续到清朝中叶,这时的贾鲁河又有“运粮河”之称。 清道光、同治及光绪年间,黄河先后发生六次决口,洪水大溜屡经贾鲁河,河道严重淤塞,终致通航湮废,一度中兴的水运盛景繁华不再。咸丰五年(1855年),黄河在兰考铜瓦厢决口改道,结束了南流局面。1938年国民党政府为阻止日寇西犯,扒开郑州花园口黄河大堤,导致黄河改道,滔滔黄水顺贾鲁河南下,贾鲁河又遭受了一场生态劫难。 (四)重生于涅槃,愿景于当下 斗转星移,岁月悠悠。新中国成立后,随着社会主义建设高潮的蓬勃发展,饱经沧桑的贾鲁河得到了持续治理开发。郑州境内的贾鲁河上游先后兴建了尖岗水库、常庄水库、金海水库,成为市民生活和工业用水的重要水源。由贾鲁河旧河道改造形成的西流湖,碧波荡漾,景色秀丽,是人们游览的好去处。曲折蜿蜒的河道,自西向东,环绕大半个郑州市区,被称为郑州市的“金腰带”。 然而,随着经济社会发展与人口的急剧增加,贾鲁河生态环境恶化日益凸现。河道内修建违章建筑、随意倾倒垃圾等现象蔓延,致使河道行洪断面缩窄,阻水严重。由于天然径流减少,河流环境流量不足,污水处理及排污配套管网建设滞后,大量污水直接排入河道与水库,导致水质污染严重。贾鲁河水系的生态恶化,严重制约了郑州市经济社会的健康发展。 河流是大地的血脉,是城市景观的灵魂风韵和文化载体。如今,郑州正在向建设国际化航空大都市迈进,作为郑州市的母亲河,贾鲁河的生态环境事关这座城市的对外形象和生态建设的成败。为此,郑州市决计以“城市河道治理六重奏”的规划理念为引领,打一场生态水系建设大决战。 随着贾鲁河综合整治工程的实施,这条古老的河流将迎来一场华丽蜕变。可以想见,那时的贾鲁河,水流清澈,波浪相拥;蜿蜒两岸,树木葱茏,胜迹点点。在这里,人们休憩健身,纵情游览。贾鲁河,将成为郑州市一道亮丽的风景线。 三、 设计构思 为了实现建设安全河、景观河、生态河、幸福河和文脉河的目标,本方案以“生态为基、文化为魂、赛事引爆、旅游激活”为设计理念,以生态为基础,融入海绵城市理念,打造可持续的健康的河流,在这个基础上,充分挖掘地域文化,活化和复兴贾鲁河,并且注入国际化、全空间、全时间和全民参与的体育活动的因子,实现全域旅游,引爆经济发展。 文化是一条河流的灵魂,能够让一条河流具有自己独特的个性,并成为一个城市特有的名片。 “水”的图腾 时光荏苒,岁月如歌。几千年来,贾鲁河历经变迁,见证着商都的沧桑巨变。今天,我们再治贾鲁河,精彩故事仍在上演…… 中原地区因水而生,源远流长,成为中华民族的源泉所在。通过以“贾鲁河—郑州—中原—中华民族”这条线索,以小见大;通过贾鲁河的再造综合治理,将郑州打造成为复兴中原文化、弘扬商都历史风土、传统的“新源地”。 (下转六版) |