|

||||||

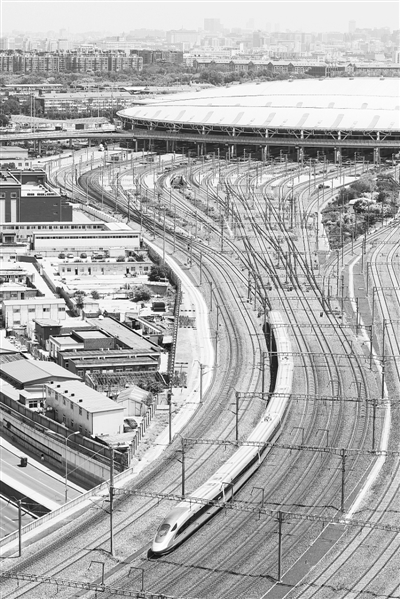

来了,中国的标准动车组来了! 26日11时05分,两列流线型的“子弹头”分别从北京南站和上海虹桥站驶出。世界建设等级最高的京沪高铁是它们亮相的舞台。 它们有着共同的名字:复兴号。它们共同迎来了一个时代:中国标准动车组时代。 A “龙凤呈祥”,很中国 一个形似“飞龙”,一个酷似“金凤”,此次亮相的“复兴号”,在京沪高铁上演了一出“龙凤呈祥”。 看“飞龙”,整体造型似蓄势腾飞的巨龙:车头采用修长的流线型,线条硬朗锐利,彰显轩昂雄健之势。车头前部粘贴古铜色铁路路徽,环绕车头的色带如“龙髯”。黑色涂装的前脸庄严厚重,车灯如画龙点睛。 看“金凤”,纯白色的车身象征着纯洁和神圣:车头前部粘贴古铜色路徽,车头正面金色色带由前部顺势向上延伸至车顶,如金凤展翅。用金色装饰司机室侧窗,形成“凤眼”造型。“凤尾”演化成金色腰带,贯穿整车。 “‘复兴号’是基于中国自主研发的高速动车组设计制造平台,是中国具有完全知识产权的新一代高速列车。”中国铁路总公司总经理陆东福说。 自2012年以来,在铁总主导下,中国铁道科学研究院技术牵头,集合中车集团及相关企业的力量,开展“复兴号”设计研制工作。5年间,高速动车组实现了由中国制造到中国创造的跨越。 去年7月15日,两列标准动车组在郑(州)徐(州)高铁上分别以420公里的时速“亲密交会”,1秒间飞驶117米,成功完成世界最高速的动车组交会试验。 铁总总工程师何华武告诉记者,如此高速的交会试验考验了高铁在运营条件下究竟能达到多高的速度,进一步验证了“复兴号”整体技术性能,特别是首次实现了动车组牵引、制动、网络控制系统的全面自主化,标志着我国已全面掌握高速铁路核心技术,高铁动车组技术实现全面自主化。 他介绍,中国标准动车组完成了整车60万公里运用考核,欧洲一般只有40万公里,其性能指标实现较大提升,设计寿命由现在的20年提高到30年。 不仅跑得快,铁科院首席研究员王悦明告诉记者,“复兴号”在车体更宽更高,提高乘坐舒适性的同时,凭借流线型的“头型”和平顺的车体使人均百公里能耗下降17%。以前动车组凸出的天线、高压设备都“藏”进了车顶的凹槽里,连门窗都与车体完全找平,车辆运行阻力下降7.5%~12.3%。 B “龙翔凤翥”,很智能 乘坐高铁,人们最关心的是够不够安全。 “复兴号”上,技术人员设置了智能化感知系统,全方位建立强大的安全监测系统。全车有2500余个传感器,比以前动车组多出500余个。这些传感器就像眼睛一样,时时刻刻对列车的运行状态、轴承温度、冷却系统温度、制动系统状态、客室环境进行监测。 铁科院首席研究员陆阳说,列车出现异常时,系统可自动报警或预警,并能根据安全策略自动采取限速或停车措施。此外,列车采用了以太网技术,通过远程数据传输,可在地面实时获取车辆状态信息,提升同步监测、远程维护能力。 主动安全之外,还有被动防护。在流线型车头的整流罩里,有一个7米多宽、2米多厚的“方盒子”。铁科院机辆所研究员张波介绍,这是防爬吸能装置。如果列车“不幸”撞上落到铁轨上的岩石,为了防止头车在碰撞下“爬升”,甚至反而倒向后车的情况,这个装置能吸收相当于将210吨物体提升一米所需的能量。 不仅如此,为了加强防护,“复兴号”的头车采用了车钩缓冲装置、防爬吸能装置和车体结构三级吸能设计,为的就是防止司机室和乘客车厢出现大变形,保护人员安全。 “我们设计了三种碰撞场景,比如相同列车以36公里相对时速相撞,列车以36公里时速与80吨货车相撞,列车以110公里时速与15吨可变形障碍物相撞,并对每种场景下乘客区生存空间变形量等参数进行了规定。”张波说。 说完大安全,再来看小特色。移动互联网时代,“复兴号”也紧追潮流:车厢内设置不间断的旅客用220V电源插座,实现WiFi网络全覆盖。张波表示,这一功能目前还在进一步完善中,因为涉及到与地面基站的通讯问题,有时可能会出现信号不好的情况,但总体而言“复兴号”上实现移动上网是没有问题的。 C “乘龙配凤”,很般配 俗话说,不是一家人,不进一家门。别看这两列标准动车组外形略有差异,但它俩“内心”却高度一致。用行话讲,就是实现了高速动车组的标准化。 10多年前,中国高铁踏上了“引进消化吸收再创新”之路。初期,中国曾引入来自日本、德国、法国等国四种型号列车,吸收各国技术之长,并以此为基础研发出了新型动车组,其中就有在京沪线上创下过486.1公里世界运营第一速的CRH380A。 然而,平台、型号不同也带来了麻烦。标准系统不统一,每种车都要有备用车停在车站,车上的零部件也不能互换。司机的操作也不同,有的车一个手柄,有的两个,甚至三个。一换车型,司机就得重新学习。 “标准动车组要实现‘互联互通’,不同的车互为备用,备品备件统一型号。在既有动车组上曾发生的不适应中国运营的源头质量、设计本身上的问题,要予以消除。”铁科院首席工程师赵红卫说。 以动车组的动力分配为例。以前有6动2拖,也有4动4拖,“复兴号”统一为4动4拖,不管是4节、8节还是12节、16节编组,都可以自由组合。以前的动车组头车通常是动车。运营中发现,列车最前面的车轮最易打滑。“复兴号”将头车改为拖车,减少了空转,也更有利于保护轮轨。 动车组的互联互通是个大考验。2015年7月,两列标准动车组开始互联互通试验。在现场参与试验的赵红卫回忆说,大部分信号指令都对,中间出现了一个小插曲,就是开门指令发出后,这列车的左门开了,那列车的右门开了。大家连夜检查,第二天解决了问题。半个月时间,按互联互通的大纲来做试验共发现了83个问题,都得到了解决。 D “龙跃凤鸣”,很穿越 “‘复兴号’将是中国高铁‘走出去’的主力车型。”何华武说,经过多年成网运行,中国高速动车组早已“久经沙场”,既无惧大漠风沙,也适应高寒高热。“复兴号”可以经受零下40℃到40℃的环境考验,也能根据各地自然、经济特征做适应性调整。 “像印尼雅万高铁,全是中国技术,中国产品,中国标准。”何华武说,“复兴号”大量采用中国国家标准、行业标准、铁总企业标准,同时采用了一批国际先进标准,具有良好的兼容性能,在250多项重要标准中,中国标准占84%。 回忆起当年,这位经历了中国高铁发展全过程的总工程师说,10年前,中国主要是引进,向阿尔斯通、西门子、庞巴迪、川崎、日立等取经,现在,人家来取我们的经也不少。 变化的背后,是中国高铁多年发展的支撑。 中国先后建成的北京至上海、北京至广州、上海至昆明、哈尔滨至大连、郑州至西安、兰州至乌鲁木齐、海南环岛等高铁,堪称世界铁路的经典工程。截至2016年底,高速铁路突破2.2万公里,占世界高铁运营总里程的60%以上。中国铁路“走出去”项目遍及亚洲、欧洲、美洲和非洲,雅万高铁、中老铁路、中泰铁路、匈塞铁路等一批重点项目顺利推进。 展望未来,何华武说,中国高铁还需要加大创新,进一步推动可持续发展。“比如,动车组无人驾驶有人监控,在京张高铁上就会率先试行。还有轮轨和航空飞行之间的速度差距,有没有什么方式来弥补?日本未来从东京到大阪的磁浮线时速将达到500多公里,中国用什么技术来应对?我们正在做低真空管道磁浮试验。这些都是下一步发展的方向。” 新华社北京6月26日电 新华时评 开启领跑新征程 中国标准动车组“复兴号”,26日在京沪高铁线正式双向首发。它由中国铁路总公司牵头研制、具有完全自主知识产权,并达到世界先进水平。这是中国高铁告别跟跑者历史、驶向领跑者位置的新征程,更意味着中国科研人,向着世界科技强国这一目标又迈进了一大步。 “复兴号”的投用,是中国高铁发展史上浓重的一笔。首次实现了动车组牵引、制动、网络控制系统的全面自主化,标志着我国已全面掌握高速铁路核心技术。在254项重要标准中,中国标准占84%。体系完整、结构合理、先进科学的高速动车组技术标准体系,标志着我国高速动车组技术全面实现自主化、标准化和系列化,极大增强了我国高铁的国际话语权和核心竞争力。 “复兴号”首发再次证明,成功的背后没有偶然,有的是体制机制的保障。“复兴号”中国标准动车组研制项目是国家重点支持项目,被列入国家“十二五”战略性新兴产业示范工程。自2012年开始,中国铁路总公司集合国内企业、高校、科研单位等优势力量,产学研用紧密结合、协同创新。特别是党的十八大以来,一系列科技体制改革举措出台,着力破除制约创新创造的障碍,为中国高铁实现自主创新营造了良好的制度环境。 “科技兴则民族兴,科技强则国家强”。近来,一大批具有世界前沿水平的科技成果在神州大地不断涌现:神舟十一号和天宫二号相继发射成功;国产大飞机C919首飞;中国首颗X射线天文卫星“慧眼”发射成功;“墨子号”量子科学实验卫星在国际上率先实现千公里级的量子纠缠;“神威·太湖之光”超级计算机蝉联世界超算冠军……这些科技成果成为中国在世界舞台上的亮丽名片,而科技创新的背后亦是综合国力的提升。 此次中国标准动车组以“复兴号”命名,其意不言而喻。人们期待,未来能在更多的领域涌现出更多的“复兴号”,让中华民族伟大复兴的中国梦早日实现。 新华社电 相关链接 世界高铁哪家强? 根据国际铁路联盟的定义,旧铁路线改造时速达200公里、新建铁路线时速达250到300公里的铁路为高铁。那么全球高铁系统究竟哪家强呢? 始于日本 1964年10月1日,连接东京与新大阪之间的东海道新干线在东京奥运会前开通运营,成为世界上第一条商业运营的高速铁路。至今,日本开通的新干线总里程达2764.6公里,不同线路的最高运行时速(迷你新干线除外)在240到320公里。 日本新干线的一大技术特点在于采用了动力分散的运行方式,每节车厢的车轮都安装了驱动系统,而不是用火车头来牵引。这种运行方式让火车在加减速阶段和大坡度的线路上行驶更加平稳,提升了乘坐的舒适性。 兴于欧洲 1981年9月27日,作为欧洲当时唯一一条高速铁路、巴黎到里昂间部分高铁线路开通投入运营。截至2014年,法国高铁线路总路程为2037公里,也曾多次刷新高铁运行时速的最高纪录。法国的高铁列车拥有量目前欧洲第一,并向外出口高铁技术。但在国际市场上,法国高铁出口并不理想,价格过高是重要原因。 1991年,德国首列ICE高铁列车在汉诺威到维尔茨堡的路线上运行。注重环保节能是德国高铁的一大特点,德国铁路公司的数据显示,德国第三代高速列车(ICE3)比汽车和飞机更节能,在载客率为50%的情况下,每人每百公里折合油耗还不到2升。德国还开通了多条“欧洲跨境高铁线路”,与英国、比利时、荷兰、瑞士和奥地利合作,乘客可以乘高铁跨越多国。 变于中国 对于日欧而言,中国高铁虽然是后来者,但从1.9万公里的世界最长营运里程,到世界首条高寒带高铁线路,拥有多个“世界第一”头衔的中国高铁已成为“后发先至”的样板。 中国高铁建设的指导方针是“引进先进技术、联合设计生产、打造中国品牌”。科研人员对引进技术进行消化、整合、创新,最终形成了超越西方水准的新技术和新标准,创造了中国品牌。 发展出自己的一整套技术之后,强大的制造能力又使得中国高铁建设成本远低于西方企业。英国广播公司在2014年“中国的高铁革命”报道中援引数据指出,中国的高铁建设成本不超过其他国家的三分之二。中国高铁每公里基础设施单位建设成本通常为1700万至2100万美元,而欧洲这一数字为2500万至3800万美元,美国则估计高达5600万美元。 据新华社电 |

| 下一篇4 |