|

| 第08版:文化产业新闻 | 上一版3 4下一版 |

|

||||||||||||||||

|

||||||

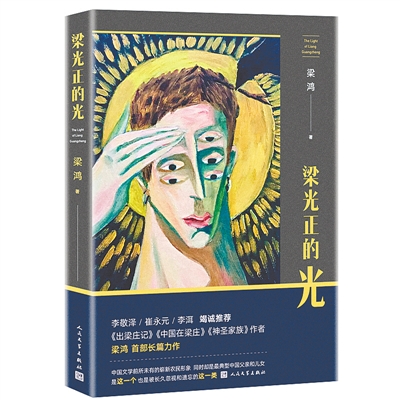

本报记者 秦 华 文 李 焱 图 继《中国在梁庄》《出梁庄记》等影响巨大的非虚构作品之后,河南籍作家、学者梁鸿近日在人民文学出版社出版首部长篇虚构小说《梁光正的光》。围绕着新作,昨日,梁鸿在松社书店与媒体、作家同行及读者进行了三场深入的对话。从非虚构到虚构,梁鸿有哪些独特的创作感受?记者采访了她。 首度尝试小说写作 谈到梁鸿,人们首先想到的可能就是《出梁庄记》《中国在梁庄》,它们因其纪实性、文学性和社会关怀的出色结合,成为国内非虚构文学的代表作,而梁鸿也在一系列“梁庄”非虚构文学的写作中,被冠以“当代中国非虚构写作领军人物”的头衔。但这只是她的一个侧面,很多读者不知道的是,梁鸿也同时在写作虚构类作品。 “在写作《中国在梁庄》《出梁庄记》这些非虚构作品时,我需要尽可能准确而深入地描写社会的真实场景和场景里人的状况,从而描绘出一个村庄在当代社会的命运。而创作《梁光正的光》这部虚构小说时,写作状态要自由、放松得多,我可以把很多人的特质集中到梁光正一人身上,只要不违背小说的内在逻辑就可以了。”梁鸿说,她在写作这部虚构长篇时,努力摆脱“非虚构”的光环,在小说叙事中回顾“父亲”梁光正悲情荒诞的一生。 谈到《梁光正的光》的写作缘由,梁鸿说:“其实我想写这个人很久了。每个写作者心中都有一个模模糊糊的影子,直到前年父亲去世,这个影子才越来越清晰起来,这个人物是自然而然站起来的。”梁鸿说,她现在追忆父亲时,已非一味悲伤,而是时常发出沉浸在往事中的微笑,父亲的乐观自嘲、夸张煽情和孩童般的无畏形象时时浮现在她的眼前,帮她在心里慢慢生长出一个叫作“梁光正”的老年男性形象,“不把‘梁光正’写出来,我的写作无法再继续。” 任何人都需要向光而生 梁鸿笔下的“梁光正”究竟是谁?不过是在充满饥饿、批斗和动乱的年代里,一个除了瘫痪在床的妻子、年幼的四子、一两个情人、四五个继子和无尽热情之外一无所有的普通农民。他一厢情愿地将这些毫无血缘关系的“家人们”捏合在一起,竭尽所能地爱他们,在养家糊口的路上意气风发地一路狂奔、头破血流地反复栽倒。他一生从不害怕,爱多管闲事,不识时务,拖累家人,是个永远力有不逮甚至滑稽可笑的“事烦儿”。 “在我们的认知里,农民都是面朝黄土背朝天,汗水淋漓地为家庭付出,老实巴交沉默不语,但梁光正不是,他不爱土地,不认命爱折腾,屡败屡战,到死都不停止他的战斗,他太另类了,不是我们想象中的农民形象。”梁鸿说,梁光正虽然只是个穷愁潦倒的农民,但他却是一个“想要拔着头发离开地球的人”,活得堂堂正正,敢爱敢恨,即使困于日常匮乏,即使长期被各种力量屈抑,他仍然对生活有着超出基本生存的要求。 就是这样一个并不讨喜的角色,梁鸿却爱之弥深,因为她觉得“任何时代的任何人都需要向光而生”,哪怕像堂吉诃德一样自不量力地向着风车作战,也应该抗争到底。她慷慨地赋予了“梁光正”很多不合时宜的品质,这种品质既有中国传统所谓的古道热肠,奉献精神,同时,也有现代社会最需要和最匮乏的公共意识。在梁鸿看来,这样一个当代的“堂吉诃德”,对于我们这个欠缺抗争精神、安于卑琐庸凡的时代,弥足珍贵。 梁庄是精神的策源地 “梁庄是我精神的策源地,我在这块土地上挑挑拣拣,总能找到灵感和想要书写的东西。”谈及故乡河南对自己的滋养,梁鸿动情地说。 “我读博士的时候,想写女性文学,但被我的导师否定了。他要求我一定要写河南,他说,你们河南产生了那么多优秀的作家和优秀的作品,为什么不好好研究一下河南的文学呢?后来在他的‘逼迫’之下,我开始研究河南文学,这时我突然发现我重回到了母体,回到了一个类似子宫的地方,重新感受到了那种律动。从此,我知道了我是哪的人,我为什么是这个样子,这片土地上植物是怎么生长的,人们的情感是如何表达的。我非常感谢我的老师,是他带我回到了母体。”梁鸿说,河南是自己的写作王国,作为一名写作者,拥有这样一个写作王国是非常幸福的,“我一进入这个空间就感到很自在,王国里面的人争先恐后地走到你的作品里来,这里面的素材是取之不尽、用之不竭的。” 谈到下一步的写作,梁鸿表示,她会兼顾虚构与非虚构,以非虚构作品为主,“虚构作品写的时候感到心情很愉悦、文字很飞扬,而非虚构作品则能呈现更广阔的现实和更深刻的人生。”她说,接下来她会写一部关于地铁的非虚构作品。 |

| 3上一篇 下一篇4 |