|

||||

|

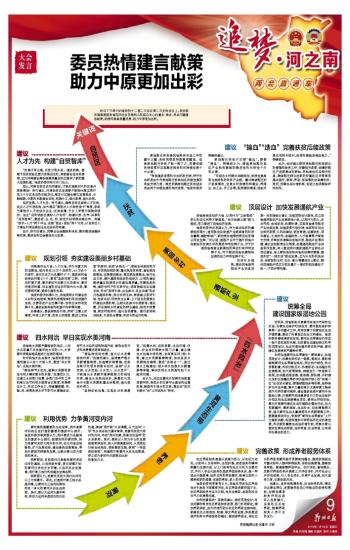

昨日下午举行的省政协十二届二次会议第二次全体会议上,政协委员紧紧围绕我省经济社会发展和人民群众关心的重点、难点、热点问题建言献策,助推河南高质量发展、助力中原更加出彩。 关键词 自贸区 扶贫 美丽乡村 通航产业 “四水同治” 黄河生态带 养老 黄河 建议 人才为先 构建“自贸智库” “改革才有出路,开放才有未来。国家明确, 要赋予自贸试验区更大改革自主权,探索建设自由贸易港,这为河南建设高标准高质量自贸区提供了新的重大发展机遇。”省政协委员张弓开门见山。 那么,河南自贸区该如何建设,才能打造新时代的改革开放新高地?张弓建议,河南自贸区发展要不断细化落实郑汴洛三个片区各自的功能定位,制定片区融合错位发展规划,分解短期、中期和长期建设目标,明确分工,细化职责,强化协同。 经济发展,人才为先。张弓建议,编制自贸区紧缺人才目录,设立人才引进机构,加大落实“高层次人才服务金卡”制度,积极为高层次人才在创办企业、住房保障、子女入学等方面提供便利。设立“自贸试验区国际人才论坛”,构建开放、合作、共享的“自贸智库”,推进政、企、社、校、研在双创学院共建合作。构建“技术+人才”两个平台,实施“宜业+宜创”两个计划,以自贸区人才建设引领创新创业生态系统的构建。 此外,张弓还建议,完善企业金融服务体系,稳步推进金融体制改革,推进自贸区金融自由化发展。 建议 规划引领 夯实建设美丽乡村基础 河南是农业大省、人口大省,作为华夏文明的发源地,域内有近20万个自然村,4.6万多个行政村,其中历史文化名镇村97个,国家级和省级传统村落477个,素有“老家河南”之称。河南农村美不美,事关新时代农耕文化的复兴,事关河南农民富、农业强的农业农村现代化大局,事关美丽河南、美丽中国的全局。 省政协委员孙黎认为,我省美丽乡村建设在认识和实践层面、制度和政策层面仍有改进提升空间,主要存在产业支撑不够、农民主体作用发挥不足、基础设施供给和配套不科学等问题。 孙黎建议,要坚持规划引领,按照“立意上求高度、平面上求广度、类别上求维度、推进上求经度”的原则,促进“多规合一”,做到总体规划明方向、专项规划相协调、重点规划有深度、建设规划能落地;创新推进路径,落实新发展理念,践行生态文明,提升基层党组织的组织力,以党的建设高质量实现美丽乡村建设高质量;完善投资机制,建好农村产权交易平台,培育新型农业经营主体,形成“政府引导、企业参与、社会共建”的多元投融资机制;突出农民主体,探索建立政府引导、专家论证、村民民主议事、上下结合的美丽乡村建设决策机制,让群众在参与中受教育、得实惠,夯实美丽乡村建设的群众基础;规范长效管理,制定村规民约,强化自我管理。推行政府购买服务,引进社会管理,形成长效运行机制。 建议 四水同治 早日实现水美河南 我省是水资源严重短缺的地区,人均水占有量不足全国平均水平的1/5,水资源约束趋紧越来越成为发展的瓶颈。 针对我省水生态现状,省政协委员吕国范建议从四个方面入手,推进“四水同治”、实现水美河南。 “要坚持节水优先,破解水资源有限性与用水需求增长的矛盾。”吕国范认为,应建立水利部门统筹、多部门协作的工作机制以及节约用水联席会议制度,明确责任分工,形成工作合力;构建覆盖蓄、供、输、用、排等各涉水环节的节水管理体系,将节水与经济结构转型升级、绿色生活方式和消费模式培育相结合。 “要坚持空间均衡,强化以水定需刚性约束。”吕国范建议,坚持最严格水资源管理制度,加强需求侧管理,在规划制订和项目前期论证时,坚持“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”,不断强化水资源环境承载能力的刚性约束;健全水利规划体系,调整优化我省中长期水资源配置总体格局,强化规划约束力。 “坚持系统治理,实现多点协调推进。”统筹水利、自然资源、生态环境、住建、农业农村等涉水部门力量,建立健全水治理长效机制,全面落实河(湖)长制,建立水资源督察制度;加快各类水资源规划编制,推进“多规合一”;通过调水工程建设、城乡供水地表水水源置换等举措,解决饮用水水质差和地下水超采问题。 他认为,还应注重充分发挥市场配置资源作用,规范水权交易平台建设和运营机制,鼓励和引导水权交易,推动由“找市长要水”向“上市场找水”转变。 建议 利用优势 力争黄河变内河 黄河是我国重要的生态宝库,郑州是黄河沿线正在打造的重要的国家中心城市。省政协委员李庚香认为,郑州要成为名副其实的国家中心城市,就要利用沿黄优势,努力把黄河变成大郑州的内河,优化市域空间格局,扩大发展空间,建设绿色发展高地,带动中原城市群绿色发展,让绿水青山成为底色和亮点。 李庚香说,目前郑州已具备把黄河变成内河的基础,从自然条件看,昔日桀骜不驯的黄河已走向岁岁安澜;从经济社会发展看,郑汴新三地已形成融合发展态势。 李庚香认为,把黄河变成大郑州内河可从三方面着手。首先,打通郑汴新三地水系是关键,让黄河与三地河流湖泊形成一体化的黄河水系生态走廊。其次,要以大运河为基本架构,抓住大运河申遗成功的历史机遇,围绕“郑汴新”水系调整,以大运河“人字”形水流系统为基本骨架,把黄河变成大郑州的内河,形成“郑开如意、郑新龙凤呈祥”的水系新局。再次,要把以人民为中心的发展思想贯穿始终,深入开展调查研究,从顶层设计到总体规划,再到推进实施,做到“一张蓝图绘到底”,构建郑汴新黄河水系生态廊道,使之成为新时代中原更加出彩的新发力点。 建议 “输血”“造血” 完善扶贫后续政策 易地搬迁扶贫是我省脱贫攻坚工作的重中之重,各级党委政府都高度重视。但是易地搬迁扶贫不能一搬了之,完善后续扶持政策对实现稳定脱贫和可持续发展十分必要。 “争取国家政策和中央财政支持,呼吁中央财政加大对易地搬迁贫困地区后续发展的资金支持力度。制定明确易地搬迁扶贫结余资金用于后续发展的相关政策。”省政协委员柳锋波建议。 易地搬迁扶贫不仅要“输血”,更要“造血”。柳锋波认为,增强易地搬迁地区产业脱贫措施的稳定性和长效性十分有必要。 “可结合乡村振兴战略规划,扶持发展具有当地特色的扶贫产业链。重点围绕搬迁农户家庭增收,发展乡村旅游和种植业、养殖业、加工业、手工业等,拓宽增收渠道;组织开展实用技术培训,促进和增强其造血能力。”柳锋波说。 此外,他还建议做好易地搬迁贫困群众的管理和服务工作;完善相关政策,保障好搬迁户在原集体的耕地、林地承包权及相关权益,确保搬迁群众在新的安置社区平等享有基本医疗、教育、养老、低保等社会保障权利;同时,完善生态补偿机制,促进土地资源保护和利用。 建议 顶层设计 加快发展通航产业 我省是临空经济大省,以郑州为“立体枢纽”核心的区位优势不断显现,“空中丝绸之路”越飞越远,有力推进了我省经济发展。 省政协委员肖宏滨认为,作为临空经济的重要组成部分,通用航空及配套产业链具备的科技含量高、辐射领域广、联动效应强等优势还没有得以完全发挥。“可以说,通航产业对于提升我省外向型经济发展水平的推进作用发挥不足,对于打造我省制造业新高地的带动引领作用发挥不足,对于推进我省快捷物流发展的助力作用发挥不足。” 如何补足短板,推动我省通用航空产业快速发展?肖宏滨给出建议:加强顶层设计指导,成立我省通用航空产业发展领导小组,以郑州为核心,多点布局,全域成网,统筹协调,实现我省通用航空产业快速发展;加强政策引导支持,省政府尽快出台相关政策,从机场建设、研发制造、运营服务、项目建设、土地利用、金融服务、人才保障等方面给予支持,并帮助协调解决空域开放、航线开设等问题,建立空地联席会议制度,助推通用航空产业快速有序发展;深入推进郑州国家通航产业综合示范区建设,将上街机场划转由省机场集团管理,推进形成“一城双场”联动发展、互为补充的机场体系;将荥阳的王村、汜水、高山等镇划归上街区,解决因通航示范区行政归属不一造成的规划建设不统一、不同步等问题。 建议 统筹全局 建设国家级湿地公园 近年来,我省积极开展黄河流域水污染防治攻坚、沿黄生态保护红线划定、黄河湿地保护恢复等一系列重点工作,有效改善了沿黄地区生态环境质量,推动了沿黄地区生态文明建设。省政协委员姜俊调研后发现,黄河生态带建设仍存在一些不容忽视的问题,如沿黄生态建设缺乏科学的顶层设计、生态环境治理形势依然严峻、黄河滩区发展受到严重制约等。 如何加强黄河生态带建设?姜俊建议,加强顶层设计,统筹全局形成一盘棋,高起点、高标准编制黄河生态带建设规划,突出地方特色,优化资源配置,形成功能互补、协调联动、业态融合的发展格局;加大政策倾斜,持续发力一张蓝图干到底,加快推进温孟滩、温县滩、原阳滩、开封滩以及封丘倒灌区等防洪风险相对较小的“四滩一区”生态试点建设;要理顺湿地体制机制,坚持保护与开发并重,集中力量在南水北调穿黄工程到郑汴市界的黄河南岸,建设国家级郑州黄河中央湿地公园,打造黄河流域最具吸引力的生态保护示范区和生态旅游精品项目;要突出污染防治,集中开展黄河滩区生态环境综合整治行动,加大控源截污、清淤疏浚、生态补水、垃圾清理等力度,强化黄河生态水量调度和水资源管理工作;要搭建联动平台,争取使“黄河生态带建设”上升为国家战略,促进我国东中西部经济社会协调发展,形成新的重要生态经济增长极,使绿水青山更好发挥生态效益、经济效益、社会效益,让母亲河永葆生机活力。 建议 完善政策 形成养老服务体系 社区养老服务是指以家庭为核心,以社区为依托,以老年人日间照料、生活护理、家政服务和精神慰藉为主要内容,以上门服务和社区日托为主要形式,并引入专业化服务的居家养老服务体系,是一种适合中国国情、经济实用的养老模式,能够让老年人感受到家的温暖、邻里的帮助、家人的关爱。 省政协委员李新有认为,我省还存在社区养老尚未引起各方面高度关注,社区养老资源明显不足,社区养老服务专业化欠缺,全社会爱老、助老的社会风气不浓厚等问题。 如何改善现状?李新有建议,做好顶层设计,尽快完善和制定社区养老服务政策;部门协同联动,增加养老供给,加大对城市老旧社区的养老设施供给;新建社区必须规划、配建、移交养老设施;积极推进医疗机构与养老服务的融合,推进医养结合,将社区内的养老资源和医疗资源柔性整合,推进家庭医生对重点老年人提供特殊服务;积极创新管理,提高服务效能。搭建智慧养老平台。加大评估、督导落实;定期对养老机构开展第三方评估评价,并对社会公开评估结果;引入专业团队,支持产业发展;加大宣传力度,弘扬助老风尚。 他建议,各民间慈善机构、社会服务机构、辖区内企事业单位,定期提供各自力所能及的服务和帮助;发挥志愿者服务作用及老年人自身潜力,实现社区互助养老,缓解养老服务人员不足的压力。 郑报融媒记者 武建玲 王治 |