|

| 第03版:综合新闻 | 上一版3 4下一版 |

|

||||||||||||||

|

||||||

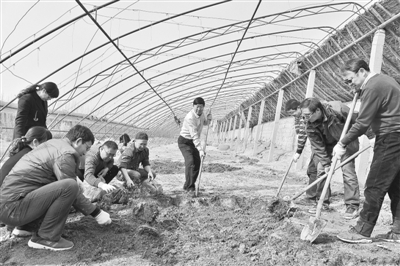

本报记者 党贺喜 孙志刚 覃岩峰 通讯员 常 伟 文/图 援疆工作队25名队员来自各条战线,远离家乡,告别亲人,远赴5000里外的边疆,开始为期三年的援疆工作。初到哈密面临诸多难以想象的挑战。如何凝心聚力,完成组织赋予的神圣使命?这是工作队能否交上优秀答卷首先需要破的题。 内功硬不惧风雨寒。 援疆工作队把党建作为“题眼”,“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之”,守住党建工作的“上甘岭”,靠党员先锋队抢占一切工作的“摩天岭”,营造出干事创业的“青松岭”。 党员 就是荒漠上一棵棵挺拔的“胡杨” 在西北大漠中,胡杨是为数不多的乔木,胡杨对荒漠环境具有极强的适应性,作为宝贵的生物遗传资源已成为抗逆研究的重要木本模式植物,因此,胡杨获得独有的美誉:“英雄树”! 是党员,就得昂起胸、抬起头、挺直腰,做沙漠上的“英雄树”!按照分工,郑州市对口支援哈密市伊州区。从2017年2月20日进驻伊始,援疆工作队就成立了党支部。 如何把“援疆”这份答卷填写好?党支部书记马宏伟的解说很形象:“援字的左边是一个‘手’字,就是昭示我们撸起袖子加油干;右手是个‘爱’字,那就必须以极大的爱心作为态度,‘疆’意味着援疆之路无尽头,要一棒接一棒,跑出加速度。” 党支部成立以来,“规定动作”不断线—— 全体援疆干部树牢“四个意识”,增强“四个自信”,做到“两个维护”;坚持以 “抓党建,促援建”为工作主线,开展了“援疆为什么、援疆干什么、援疆留下什么”大讨论;严格落实“两会一课”制度,“组织生活会”“党员述职”“工作述职”刚性动作一个不落;积极推动党建工作向基层延伸,继登封老井村与伊州区一棵村结成了共建对子后,又促成郑州市16个县(市、区)与伊州区18个乡镇办结对全覆盖。 “自选动作”更出彩—— 以“十不准”“三条铁律”为底线,实行网格化管理,严格落实早提醒、晚面签等管理制度;创新实施“绩效考核”“三比三争”活动,加大党员教育管理力度,两年多来,先后开展“重走西路军进疆路”等主题教育活动20余次;援疆干部人才利用结亲住户、下沉走访等时机,积极开展“我给亲戚讲十九大报告”等主题教育活动。 除了刚性拴心,工作队党支部协调后方单位推出诸多“暖心”之举:慰问援疆干部家属,解决援疆干部家庭困难。定期向派出单位和家属寄送感谢信和慰问信。 2017年11月,河南援疆干部人才规范化管理现场会在郑州援疆工作队驻地举行,河南省委组织部、省直机关工委领导对郑州援疆干部人才规范化管理工作给予了高度评价。 党员 就是戈壁上一块块儿的“风凌石” 哈密多奇石,风凌石就是其中的“硬核”之一。它生长在戈壁风沙口地带,虽经上亿年的风沙打磨、雨雪侵蚀,依旧牢牢坚守在大漠戈壁。千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金即是“风凌石”的自画像,也是援疆干部的真实写照。 在采访期间,记者发现了一些有趣的细节。在车后备厢里总有一捆捆铺盖卷,这是援疆干部挤出时间,随时到结亲户家中入住的行囊。记者还发现:援疆干部打电话说事儿,只有今天明天或几月几日,而没有周几的概念,因为新疆没有节假日,没有星期天,春节也不休息。 他是“戈壁滩上的种菜人”。今年46岁的吴小波来自郑州市蔬菜研究所,也是这个团队唯一的二次援疆干部。来到戈壁滩,吴小波可算找到用武之地,一头扎进伊州区恒顺农发公司,先后引进百余种内地菜品,并亲自到驻地45公里之外的公司育苗。从此,哈密的农业观光跑出了“加速度”。 你听说过用矿泉水瓶当枕头,在戈壁滩上睡觉的“传奇”吗?来自郑州市文广新局的程进军就是“传奇”主角。在去年8月份伊州区特大洪灾抢险战中,程进军负责灾民安置区的通信应急广播系统架设。这位团职军转干部老兵新传,白天攀爬电线杆,架设大喇叭,晚上“连轴转”。一直挺到第二天早晨7点左右,他的两只眼睛直打架。无奈,他就找了两张设备包装纸,铺在戈壁上当褥子,又捡了两个矿泉水瓶做枕头,很快进入梦乡。“当时把我晒得脸上、脖子上脱皮过敏,先是红块儿,再后来出现白斑。俺媳妇看到后大吃一惊,还以为我得了白癜风。好在几个月过去后,症状消失了。”程进军记忆犹新地回忆道。 “闯三关”,进天山,送草料则更是一次惊心动魄之旅。因大雪封山,草料告急。2017年12月13日,马宏伟、葛咏、李明昌、常伟、张书军等一帮人,坐上一辆满载草料和玉米的货车向天山深处挺进。道路狭窄多冰,三道险关次第挑战,连连遭遇路障、爆胎。尤其是货车在大山深处爆胎后,柳宗元笔下那种“千山鸟飞绝,万径人踪灭”的诗意般的意境简直成了队员们身临绝境的写照。队员们找来牛粪当燃料取暖,搬来石头当“千斤顶”,哆嗦着双手换轮胎。最终连夜把草料和玉米送到牧民手中。 党员 就是沙漠中一簇簇的“红柳” 哈密的植被中,红柳“最顽强”,它只钟情于沙漠和河漫滩,耐寒耐热耐风蚀,但生长快,花期长达五个月,寿命可达百年以上,成为千里戈壁上可贵更珍贵的靓丽风景线。 红柳,就是不讲条件,无私奉献的意象。而来自郑州的援疆干部就是一组“红柳”组成的群像! 在队员宿舍,记者无意中发现,几乎每个人的房间都有“两件宝”:“相思图”和“保健品”。 一张中华人民共和国地图,此物最相思!“看着哈密,我就知道我脚下站着的地方就是我的岗位;看着地图,遥望郑州,思念着家乡和亲人!”来自郑州电视台的援疆干部常伟诗意抒怀,代言援疆干部。 或许是水土不服等原因,失眠、脱发、流鼻血成为援疆干部们的常见病,因此,抗过敏和消炎药成为队员们必备的“保健品”。 在哈密采访的那几天,记者时时刻刻被可歌可泣的奉献故事所感动所感染,一桩桩一件件,直指心灵最深处—— “你在祖国的边疆,我在祖国的心脏”。这份“两地书”出自郑州市工程质量监督站的援疆干部任党辉的妻子笔下。他们一家三口是典型的一家三地:任党辉只身援疆,妻子还在北京某部队服役,三岁的儿子在郑州由爷爷奶奶照看。妻子每周利用双休日坐高铁回郑州看儿子。“两年多来,我爱人光是积攒的高铁票,皱皱巴巴地摞起来,不下30厘米。一次,妻子把儿子带到北京,母子俩在天安门拍了个照,还题写了上面那两句话。”任党辉噙着泪水说道。 “每逢我进疆,老父就出院”。这种“巧合”每每发生在援疆干部张书军身上。论年龄,55岁的张书军是工作队中的老大哥。2017年2月份,初始进疆时,80岁的老父亲正心梗住院。听说儿子要进疆,老爷子头天就“假装”病好了,自行出院;今年春节后,张书军临回哈密的前一天,老父亲又“故伎重演”。“老父亲说的话我直掉眼泪啊,他说,我不能和儿子在医院再见,怕书军在新疆工作分心”。 “一天一夜,万里奔丧”。来自郑州质量技术监督局的援疆干部程锦辉,是“援二代”,75岁的老父亲曾经在新疆工作50年。进疆前,老父亲已进入病危状态,不能说话。病床上,老人用颤抖的手写下的“你去援疆我放心,新疆好”的纸条成了父子最后的诀别。2017年2月20日进疆当天,就接到父亲去世的噩耗,于是就有了一天一夜,万里奔丧的经历。老人弥留之际的遗言,激励着程锦辉,也激励着所有的援疆干部。 “援疆期间,我们已经有6位队员的家人相继去世,因远在新疆都没能见上最后一面。”马宏伟沉重地透露到。 “一旦援疆去,亲人成外人”!这既是援疆家属无奈的感叹,也是对郑州援疆工作队最好的诠释。 |

| 3上一篇 下一篇4 |