|

|||||||||

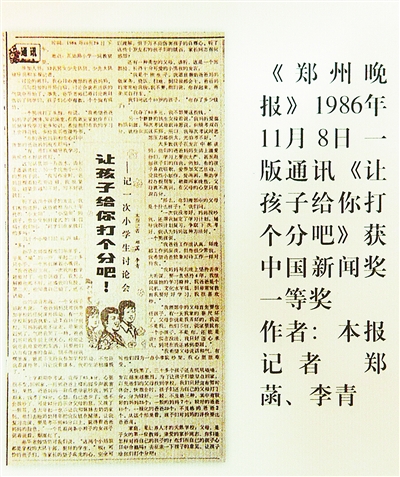

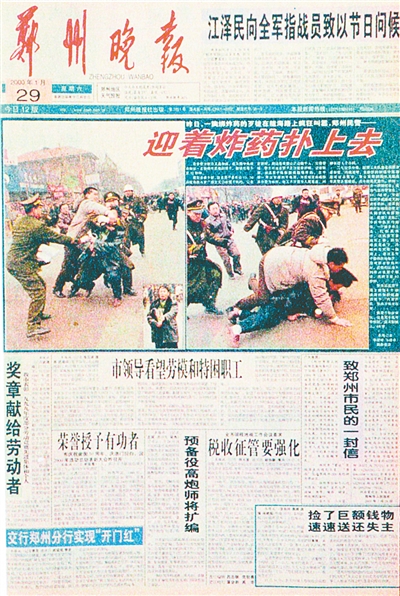

70年办报史如滚滚长河,那一篇篇因优秀而获奖的新闻作品,就如同长河里奔腾翻涌的浪花……70年后的今天,当我们回望走过的岁月,捕捉这些浪花,回顾岁月打磨的美丽,牢记郑报人的情怀与担当。 中国新闻奖——全国新闻界的最高奖项名单上,本报报道定格着当时的年代、当时的郑州,多次获得中国新闻奖一等奖。 “小故事” 展现社会大问题 1986年,本报记者郑菡和李青采写的通讯《让孩子给你打个分吧!》首次斩获中国新闻奖一等奖。而这篇现场感很强的通讯来源,其实只是一堂别开生面的班会。虽然只是小小的班会,却在社会上掀起了“家长和孩子如何交流”“怎样做家长”等问题的热烈讨论。 将时间拨回至1986年。当时,两位采访者也正是30多岁的年华,既是记者,又是妻子和母亲。在“孩子就是上帝”的时代,她们同所有的年轻父母一样,在工作之余,常常思考如何教育孩子,怎样才能把孩子培养成才这类问题。 1986年5月27日,河南省家教研究会成立。在采写消息时,郑菡她们了解到,研究会副会长、河南大学教育系的副教授孙应康,从事儿童心理学研究三十多年,对教育孩子有一套科学的见解。会后,她们专程采访了孙教授,写了《你了解自己的孩子吗?》专访,文章的主题是希望做父母的要掌握孩子的心理,尊重理解孩子,做孩子的知心朋友;给孩子更多的乐趣和自由发展的天地。 专访刊发后,在社会上引起不小反响。在发现家长教育孩子方面的各种问题后,记者随即联合互助路小学,在学生的业余时间组织了这场座谈会。没想到,座谈会异常“火爆”,家长和孩子们纷纷讲出自己的心里话,座谈会从中午开到了天黑。就用孩子们的原话,一篇好文成稿。 郑报老报人楚江在评论这部作品时说:“这篇通讯成功的诀窍是什么呢?是敢于面对现实的勇气、心与群众相通的美德以及扎扎实实的采访作风,而三者当中,心与群众相通则是最重要的。记者对待人民群众的感情问题,就是衡量他能否成为合格的新闻记者的试金石,就是衡量他能否写出人民欢迎的好新闻的试金石。” 系列报道 全票揽得最高奖 1999年春天,第九届中国新闻奖评选结果出炉,本报《关于郑州亚细亚商场集团兴衰的调查》系列报道获得一等奖。时任中国新闻出版报总编辑、中国新闻奖评委张芬之高度评价:这是“货真价实的金牌”。 翻开已经泛黄的报纸,这6篇洋洋洒洒的报道跃然纸上。在1998年9月,风光十年的亚细亚突然倒闭,记者以其敏锐的新闻敏感性和手头掌握的大量资料,用“十年磨一剑”的精神,艰苦采访半个月,潜心写作一周,最终出炉了《“亚细亚”商誉还值1200万吗?》《外光内糙的亚细亚管理》《任人唯亲的代价》《一匹没戴笼头的马》《破灭的连锁帝国之梦》《衰退不仅仅是内因》6篇调查报道,在1998年9月9日到16日连续刊登。 回忆起当年的写作和编辑历程,已经满头白发的李登科依然掩饰不住激动:“我认为,好的作品需要厚积薄发。” “写这6篇报道用了一周时间,但是积累资料却花费了十多年的时间。”李登科说。1988年冬天,李登科第一次和亚细亚商场总经理王遂舟接触,随后的采访中,他细心地收集关于亚细亚的有关资料,先后写出了“亚细亚之光”“搏击风浪立潮头”“矛盾的症结何在”等一系列通讯,向读者介绍亚细亚的故事,并开始建立自己的亚细亚资料库。 “无论是我自己的还是别人的,是本报的还是其他报社的,是赞扬的还是贬斥亚细亚的资料,尤其是亚细亚中后期导致其衰退的材料,我都是事无巨细的全都要。” “读来兴趣很浓,不觉其长;读后余音缭绕,耐人寻味。”张芬之评价亚细亚系列报道时透露过一个细节:从中国新闻奖的评奖实践看,一篇或者一组报道能在评奖小组乃至51位全体评委的投票表决中,无一遗漏的连续得满票,是很少见的,说明这系列报道的货真价实。 偶得的作品 多年的储备 2000年,本报新闻图片《迎着炸药扑上去》获得中国新闻奖一等奖。 《迎着炸药扑上去》的画面,看着都令人觉得紧张,那名要制造爆炸事端的歹徒,胸前挂着四个自制炸药瓶,随时都准备引爆,几位警察正奋不顾身冲上去将其捉拿,周围站满了围观的群众,太危险了,而我们的记者却靠得很近…… 2000年,时任摄影记者的李建峰和马禄祯开车途经陇海路,见一个男子表现异常。这么一个容易让人一晃而过的瞬间,新闻敏感性很强的李建峰、马禄祯决定停车在路边,观察这个人的行踪。 也就是这个果断、快速的决定,诞生了一个中国新闻一等奖。 “警察和这个歹徒对峙了快一个小时,后来一个瞬间,警察趁歹徒不注意扑了上去……整个过程不足10秒钟,我拿着相机拍下了那个瞬间。”回顾当时的情景,李建峰记得依旧很清楚。 在一篇新闻论文里,记者看到这么一段评价:“突发性新闻可遇不可求,这个时候,要求记者必须在摄影实践中不断提高自己的拍摄技能,增强现场观察和形象思维能力,通过直觉,敏锐地判断突发性新闻的规律性和最好的拍摄方法,拍摄出画面冲击力强烈,能引起受众的极大兴趣和关注。这样的新闻图片,其新闻价值一定是高的。例如《郑州晚报》记者李建峰曾拍摄过一幅《迎着炸药扑上去》的新闻图片,报道的是在马路中央一名胸绑炸药的男子被成功制服的突发事件,其制服过程不足10秒钟,照片所反映的精彩瞬间令读者难忘。该作品获得2000年度中国新闻奖摄影类一等奖。” 是的,好新闻始终闪着光,流着彩,更凝聚着责任,跳荡着爱——对党的新闻事业的责任,对读者的爱! 70年办报史中,郑报人采撷了诸多的新闻“珍珠”,它们中,有河南省系列报道一等奖作品,《小虎子,你在哪里?》《在寻找小虎子的日子里》《小虎子回来了》,一组报道引起跨省联动,千里苦寻“小虎子”;有1988年获得全国好新闻三等奖的《车站广场丑事不少 非治不可》社会影响深远,省委、市委主要领导都做出明确批示,使问题得到迅速整治和查处;有1991年的中国新闻奖三等奖获奖作品《支持干的,批评看的,严肃处理捣乱的》,言论中挥洒着新闻人的犀利;也有2008年的河南省新闻奖一等奖获奖作品《陇海大院32年书写人间大爱》,连篇书写着一段温馨的爱的传奇…… 这些跃动在办报历史长河里的“浪花”,这些镶嵌在新闻岁月中的“明珠”,是报纸的魅力,无声而有力地吸引着各个时代的读者。 本报记者 王红 文 丁友明 马健 图 |