|

||||||||||||||||||||||||

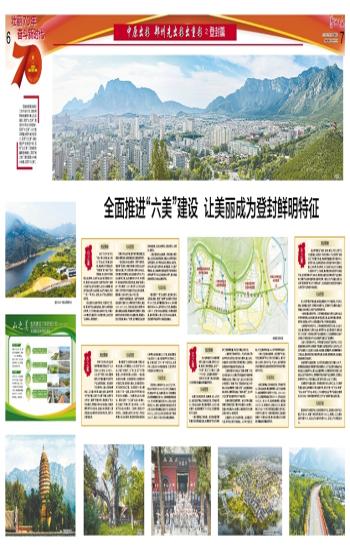

实施美丽登封建设三年行动计划,登封将积极构建绿水青山生态基底,实现“山之美”;推进四水同治水润登封,实现“水之美”;以文旅深度融合提升城市软实力,实现“文之美”;稳步推进产业转型升级,实现“业之美”;实施高质量新型城镇化,实现“城之美”;落实国家乡村振兴战略,实现“乡之美”。 山之美 推进策略 践行习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的生态文明建设思想,围绕郑州市委提出的“西部要‘美’起来”的决策部署,优化郑州市西南部生态屏障,以保护生态系统完整性为目标,推进山体生态保护、地质安全防护,保障山地城市生态安全格局;加快山体覆绿、推进市域生态带、生态廊道、生态节点建设,形成“一核、一带、两山、多廊、多点”的生态景观空间布局。 结合登封山地城市特色,牢固树立“透、修、增、畅”的生态建设理念,提升山体景观展示效果,大力开展全域生态绿化行动,丰富以山体景观为基础的文化旅游功能,加快打造“多彩嵩山、美丽登封”。 行动任务 改善山林生态环境,提升城市景观面貌,拓展城乡游憩空间,将登封建设成为国家森林城市。 一是实施山体生态修复。按照“谁采挖、谁修复”的原则,持续开展嵩山和箕山生态环境综合治理工作,拆违还绿,修复山体生态,完成景区封闭管理,加快实施废旧矿坑、矿山生态修复工程,坚决遏制砂石开采、非法毁林、违法建设等各类违法乱象,确保“破损山体一年内复绿”,338个废旧矿山三年内全面修复,守护好郑州市域最大的生态安全屏障,重现嵩山之峻、洞天之幽、中岳之美。 二是提升全域廊道品质。坚持“因地构景、适地适树、增彩为主、兼顾效益”的原则,建设G207、S237、S323、文颍公路、登告公路等5条重点道路生态廊道,梳理断面和过街路口,梳理影响安全的各类问题,优化道路功能;梳理遮山挡水的违建、墙体、广告等,在关键部位留出景观视线通廊,凸显山城特色,实现远看山、近看田、俯看水。 三是打造城区生态绿楔。按照郊野公园的理念,结合适地适树适景、注重乡土树种和亲近自然的原则,充分考虑生态性、景观性、经济性,利用山脊丘陵、自然河流、绿色廊道、文化遗产等景观,将三条绿楔打造成登封的“城市绿色空间呼吸带”和“沿山历史景观风光带”,着力构建独具特色的山城生态景观布局。 行动计划 重点推进“一核”生态提升,通过绿化彩化实现显山露水;推进“三绿楔”生态修复,完成造林14.53万亩,森林覆盖率达到46.3%,绿化覆盖率达到49.4%,森林抚育4.8万亩,新建湿地公园1个,打造5条生态型廊道,3条景观型廊道,基本完成嵩山、箕山片区的山体生态修复,完成国有林场森林防火基础设施建设。 水之美 推进策略 按照习近平总书记在河南考察调研时提出的“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”要求,将水资源承载和水环境容量作为城市和产业发展的基础。结合登封市自身特点,强化水源保障体系,立足破水困局、量水发展,坚持开源与节流并重,实施“双水源”战略;统筹“四水同治”,重构“贯通东西、连通南北”的水安全格局;完善城乡排水体系建设,构建完善的雨污分流系统;加强水体自净能力,推进湿地生态修复和自然驳岸应用,提升水系景观品质。 行动任务 稳步推进“双水源供水保障、河湖水系综合治理、水环境整治、以水定城”四大行动,打破“水瓶颈”,以“连、动、活”为手段营造人水和谐的西部山水美城。一是实施全域供水保障。加快推进南水北调登封供水配套工程(登封段)建设;加快推进西水东引登封支线工程。加快推进17家乡镇自来水厂统一运营,实现全市所有城乡居民自来水全覆盖。二是推进生态水系建设。重点实施“一主三副”生态水系建设,努力建设“河清水秀、城水相依、人水和谐”的生态水系景观。三是深入推进水污染防治。加强源头保护以及沟系、河流及库塘水系生态修复,推进颍河源省级湿地公园等生态湿地建设2.3万亩,建设颍源至大金店段11公里水源涵养林示范绿化工程;开展河道“三污一净”专项行动;多策并举,实现白沙水库国控断面、双洎河界河市控断面水质稳定达标。 行动计划 完成南水北调每年引水2000万立方米、西水东引每年引水5500万立方米工程建设任务;新建水库1座,治理河道3条,市域城镇自来水管网覆盖率达到90%,管网漏损率降低到12%,污水收集处理率达到90%,再生水回用率达到30%,国控、省控断面达到地表水Ⅲ类水质,自来水管网覆盖区域地下水压采率达到60%以上,全市水土流失总面积比例下降到16%以下,贫困人口饮水安全问题全部解决。 文之美 推进策略 充分发挥登封文化旅游资源优势,实施文化战略,做好文化文章,推进文旅深度融合,紧扣“一个目标”,树立“三大理念”,实施“六大行动”,实现登封旅游由“一日游”向“多日游”、景点观光游向文化深度游、数量型向质量型的转变。 行动任务 统筹文旅资源优势,理清景、城、山的关系,全面实施“精品文旅线路打造、文物保护活化、文旅业态创新、景区提质增效、公共文化服务提升、全域旅游惠民”六大行动,打造美丽登封文化品牌。 一是打造精品文旅线路。在沿线配套完善的慢行系统等基础设施,统筹推进“吃住行游购娱”文旅要素配置,形成五大精品文旅片区。 二是做好文物保护活化。对全市各级文物保护单位和古树名木进行统计摸排,建立台账,加强保护;加快可移动文物展览展示;王城岗及阳城遗址申报国家级考古遗址公园。 三是培育新兴文旅业态。“旅游+智慧”,开发设计嵩山游APP,在景区布局设置电子导游讲解等智能化系统;“旅游+文创”,在五大文旅片区展示非遗项目;“旅游+节会”,策划组织天地之中环嵩山马拉松赛事等;“旅游+项目”,加快推进绿地嵩山特色小镇等项目建设。“旅游+演艺”,在少林片区打造“我在登封学功夫”体验项目。 四是促进景区提质增效。徐庄大熊山摘星楼景区和唐庄范家门景区申创国家3A级景区;观星台申创国家4A级景区;嵩阳景区和中岳景区联合申创5A级景区等。 五是提升公共文化服务效能。加快推进文化馆、图书馆、城市书房建设。以少林大道为主轴,大力发展深夜食堂、24小时书吧等夜间经济。 六是大力发展全域旅游。在打造好“天地之中历史建筑群”核心文旅片区的基础上,着力打造人与自然、自然与产业、产业与人居环境和谐共生的理想空间,重点做好特色村和传统村落的保护与开发。 行动计划 全面实施精品文旅线路打造、文物保护活化、文旅业态创新、景区提质增效、公共文化服务提升、全域旅游惠民行动等六大行动。2019~2021年,文之美指挥部建设项目共15个,项目总投资15.9亿元。到2021年,登封旅游接待人数突破2300万人次,旅游总收入突破260亿元,真正把嵩山文化这一中华文明的瑰宝发掘好,把天地之中世界文化遗产这一宝贵资源利用好,实现登封旅游由一日游向多日游、景点观光游向文化深度游、数量型向质量型的转变。 业之美 推进策略 坚决贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,抢抓新一轮科技革命、产业变革和“四路五区”开放重大机遇,围绕高质量建设郑州国家中心城市的目标,坚持把结构优化和转型升级作为重中之重,立足优势、突出特色,大力实施“生态立市、创新强市、富民兴市”三大战略,稳步推进传统优势产业转型升级,加快培育新兴产业体系,探索适合登封实际情况的产业发展机制,完善产业服务配套和职业教育支撑。推动三次产业融合发展,加快把“美丽资源”转化为“美丽经济”,加快把登封打造成郑州国家中心城市的产业转型升级创新区。 行动任务 深入开展“落后产能治理,绿色发展提质,扩大引强培优,产业平台建设,创新融合发展”,培育新兴战略产业,打造现代产业集群,建设文旅融合主体功能区,促进产业结构转型升级。 一是淘汰整合落后产能。以可持续发展理念为原则,坚持以生态约束机制倒逼企业走创新发展、绿色发展之路,坚决淘汰整合高消耗、高污染、高危险、低产出、低效益落后产能,守牢绿色发展底线。 二是转型升级传统产业。以供给侧结构性改革为主线,以企业为主体,重点围绕电力、煤炭、冶金、耐材等行业,强力推进技术、智能、绿色“三大改造”,引导传统优势产业向高新技术、文化旅游等新兴主导产业转型,引导园区新兴产业主动承接“四路五区”发展需求。 三是大力培育新兴产业。牢牢把握“实体经济”发展方向,大力发展装备制造、新材料、新能源、节能建材、通用航空等五大主导产业,形成产业集群;大力发展文化创意、休闲度假、智慧康养、体育赛事等新兴文旅业态,推动传统的观光游向养生游、休闲游、度假游延伸,加快建设国际旅游目的地城市。 四是完善产业配套支撑。加大项目用地储备力度,完善水、电、气、路等基础设施配套,持续提升园区承载能力;以产业发展引导基金为保障,建立企业融资平台,满足企业融资需求;以放管服改革为突破口,搭建企业生产性服务平台,改善营商环境;围绕产业发展需求,打造职业教育学校产业人才培训基地,实现“政府、职校、企业”三方联动。 五是推动产业融合发展。积极推动现代农业、新兴工业、文化旅游的融合发展,坚持建链、补链、强链并举,着力打造一批“文创+制造”“农业+休闲”“农产品+深加工+文化旅游纪念品”等产业融合发展链条,努力走出一条具有登封特色的三次产业“全链条”融合发展之路。 行动计划 推进传统产业转型升级,加快培育新兴产业,实现新兴主导产业比重上升至40%,闲置厂房再利用率达到70%以上,规模以上工业增加值年均增长7%,地区生产总值年均增长8%,实现三产比例更加优化。 |