|

|||||||||

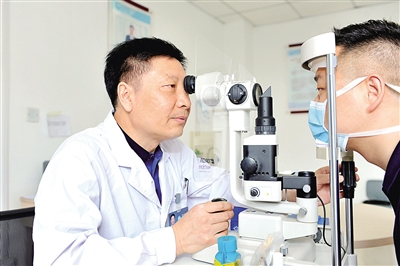

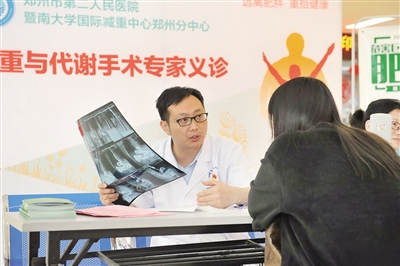

独立组队代表中国援助厄立特里亚开展非洲“光明行”活动载誉归来,完成国家卫健委健康快车糖尿病视网膜病变筛查2554例,开展河南省学生常见病和健康影响因素监测项目检查3175人,完成郑州市重点民生实事脑卒中筛查项目高危人群复筛3300人…… 近两年来,郑州市第二人民医院在市委、市政府以及市卫健委的坚强领导下,全院广大职工守初心、践使命、争先锋,以“时不待我”的紧迫意识,以“只争朝夕”的奋斗姿态,积极迎难而上做好疫情“加试题”,加压奋进答好发展“必答题”,涌现一批锐意进取、忘我奉献的先进专家群体。特别是在党史学习教育中,他们更是自觉将党史学习与医疗工作深度融合,从党史中汲取奋进力量,扎实开展“我为群众办实事”实践活动,推动医院高质量发展。 在中国共产党成立100周年之际,记者深入郑州市第二人民医院临床一线,采访了几位优秀专家,点滴记录感受他们对党始终不渝的坚贞信念和对患者大爱无疆的朴素情怀。 “光明使者”王瑞峰:“扛起时代赋予的责任” “作为一名眼科医生,我定扛起时代赋予的责任,传承红色精神,积极探索,勇于创新,为保障人民群众的光明作出新的贡献。”这是七一来临,王瑞峰对党说的一句心里话。 作为郑州市第二人民医院大眼科主任,在小小眼球的方寸之间,他“精雕细琢”了30余年,开展的新技术弥补了省内多项眼底病治疗的缺憾,让数万名眼疾患者重见锦绣华彩,是患者们眼中的“光明使者”。 在眼科,有一种十分棘手且常见的疾病——“孔源性视网膜脱离”,治疗这种疾病,患者不仅需要做两次手术,还需要面向下趴在床上整整一个月,半年内几乎不能工作,且花费高昂、预后视力极差。 能否有更好的办法来解决这个致盲性疾病?看到饱受疾病困扰的患者,王瑞峰十分痛心,他时常陷入思考中。 通过大量翻阅国内外治疗资料,不断地总结应用、开展实验。他终于发现,用空气填充来代替常规手术中的眼内硅油填充,既可以解决硅油填充带来的一系列问题,也避免了二次手术,极大减轻患者痛苦,降低治疗费用。 2019年6月,他成功实施了“玻璃体切除联合空气填充术”治疗“孔源性视网膜脱离”疾病。两周后患者即可正常上班,恢复正常社会生活。 “看到患者康复,我由衷地感到幸福。我们科研创新的最终目的,就是让患者从中受益。”王瑞峰介绍,目前,这种术式已在该院成功实施80多例,都获得了理想的预后效果。 心系患者,医者仁心。王瑞峰不仅让一双双眼睛重见光明,还把光和热送到了患者心坎上。当看到患者出院回家钱不够时,他主动为其买车票;发现患者行动不便,他就拿自己的饭卡为患者买饭;当碰到患者因经济拮据暂时交不上手术费时,他就带头为患者垫钱。 30多年来,他时时刻刻以病人为中心,赢得无数患者的良好口碑,同时,也荣获郑州市人民健康好卫士、郑州市医德标兵、郑州市专业技术拔尖人才等荣誉称号。 面对赞誉和荣誉,他却说:“我绝不会因此而懈怠,因为我从未忘记过第一次穿上白大褂那一刻,心里那份油然而生的责任感,让患者重新获得视力,让一个家庭恢复动力,这是我的职业成就感,也是我作为一名医生的社会价值。” “眼底病克星”潘俊辉:“让患者看到更美的世界” “21年前,我入党时的场景仍历历在目。我将用我的专业知识,践行入党时的誓言,全心全意为人民服务,为人民健康奉献自己的全部力量!” 潘俊辉,郑州市第二人民医院眼底病二病区医生,虽从事眼科工作10余年,但党龄却有21年。20多年来,他常常告诫自己,作为党员,无论走到哪里,都要对得起共产党员的称号。要把有限的生命投入到无限的为人民服务当中去,为更多的患者解除病痛。 2020年,省卫健委选派眼科专家到新疆哈密对口支援,他听闻十分激动,强烈要求前往新疆。他说:“作为一名党员、一名医务工作者,有机会运用自己学到的技术帮助更多患者,我一定要往前冲。” 可让他没有想到的是,当地环境异常艰苦,当时正值冬季,哈密室外平均温度零下20度,气候又冷又干;对口支援医院内尽管有设备,但是缺乏技术,无法开展眼底手术,一些患者在当地无法就诊,只得跑到600多公里外的乌鲁木齐治疗,甚至延误了病情。 面对恶劣的自然环境和极差的医疗条件,他没有退缩,反而更加坚定了要在这片土地上播撒光明的决心。他拂去设备上的尘土,把自己全部的精力投入医疗手术工作当中,为哈密当地复杂眼底病治疗带去了希望。 67岁的古阿姨,找到潘俊辉时已接近双目失明,生活也无法自理。他为古阿姨做了一系列检查后,认为她的双眼还有治疗价值。于是,他立即制定手术方案,先后两次为古阿姨双眼进行了手术。在摘下纱布的那一刻,古阿姨清楚地看到眼前这位来自河南的年轻医生,兴奋地拉住了他的手,感激万分地说:“我看见了!我看见你的脸了!” “听说哈密市中心医院来了一位眼科专家,技术好、人更好!”“潘医生技术真的‘亚克西’!”……渐渐地,潘俊辉的口碑在当地患者中间传开了,越来越多的患者慕名前来找他。 医疗支援工作授“鱼”,更要授“渔”。援疆期间,潘俊辉成功开展了20余台各类玻璃体视网膜手术,其中,玻璃体积血、视网膜脱离、糖尿病视网膜病变等手术,开创了当地眼底病治疗的先河。每一台手术,他都倾力“传、帮、带”,毫不保留地把经验传授给当地医生,手把手教学,耐心答疑解惑,为当地留下了一支“带不走的医疗队”。 “尽管有时语言不通,但看到患者揭开纱布时喜悦的眼神,绽放的笑脸,感觉一切都值了。”潘俊辉说,“能让更多哈密的患者重见光明,看到更美的世界,是我最大的心愿。” “减重代谢”张光辉:“能干动时尽管去干” 如今,肥胖已经成为一种严重威胁国民健康的疾病。肥胖带来的不仅是对身体机能的损害,更会影响心理健康。 在我市有这样一位医生,他不仅为患者减去身体上的重量,更为患者心理减负,重拾生活信心。 他就是郑州市第二人民医院减重中心秘书张光辉医生。 2018年4月15日,暨南大学国际减重中心郑州分中心在郑州市第二人民医院正式挂牌。截至目前,该中心已为近300名患者成功减重。 来自云南的姑娘小石,年仅26岁的她,体重却达115公斤。外人的眼光和家人的嫌弃,让她倍感压力和沮丧。无意中,她看到了郑州市第二人民医院减重中心的资讯,抱着试一试的心态,前来寻求手术治疗。 得知小石是孤身一人前往郑州,张光辉特地为她规划好路线,并把她从机场接到医院。入院后,他想办法优化入院流程,并尽可能地压缩费用,减少治疗成本。术前,详细讲解手术流程,耐心听她倾诉因肥胖带来的困扰,并鼓励她重拾信心。 几天下来,张光辉成为了她最信任的朋友。进手术室那天,她对张光辉说:“手术有你们陪着,我心理踏实多了!” 如今,小石已实现完美蜕变,仍时刻不忘远在郑州的恩情,常常向张光辉分享自己美好生活的点滴变化。 “每一个胖友都有自己的故事,都经历着别人无法想象的困难。”张光辉始终把患者当作亲人。有患者胃疼半夜给他打电话,他也从不拒绝,耐心远程指导和安慰;有患者术后控制不住自己的食欲,他便不厌其烦地对他进行心理疏导;有些患者不适合手术,他便主动为其制定菜单,帮助培养健康生活习惯。 正是怀着一切为患者着想的信念,凭借自己精湛的医术和暖心的服务,张光辉赢得了患者口碑相传,获得无数患者的信任与赞誉。 作为一名外科医生,为了不耽误来院病人的治疗和减重项目推进,他经常顶着夜色回家,全年无周末,无节假日,每天工作时间平均约16个小时。因忘我工作,家人常把需换洗的衣物拿到医院。父亲为不让其分心,生病后自行挂号住院手术。 当别人问他这样是不是太拼时,他回答说:“作为一名党员,这是我的职责所在,能干动时尽管去干。” 本报记者 汪 辉 李京儒 通讯员 陈 燕 夏玮羲 图 |

| 3上一篇 |