|

||||

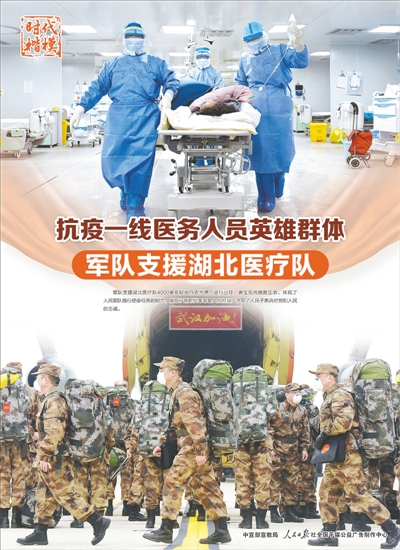

在湖北武汉解放大道上,有一座特别的天桥:这里镌刻着抗疫中支援湖北医疗队的名称和人数,把人们的记忆拉回到2020年那段同心抗疫、共克时艰的日子。 阻击疫情,抢救生命!满怀对人民的赤诚和对生命的敬佑,广大医务人员挺身而出,舍生忘死,用血肉之躯筑起阻击病毒的钢铁长城。 2020年,号角吹响。疫情暴发,让本该喜庆团圆的新春佳节成为防控压力巨大的至暗时刻。在国家和人民的需要面前,医务工作者义无反顾。毛青、张西京、李文放、宋立强……一个个知名专家的名字,都在第一批出征的名单上。 人民军队医务人员召必至,直抵核心战场;54万名湖北省和武汉市医务人员同病毒短兵相接;346支国家医疗队、4万多名医务人员毅然赶赴前线。 武汉,雷神山医院,2月9日,辽宁队报到;2月15日,上海队报到;2月18日,广东队报到…… 冲在第一线,挺在最前沿。北京医院、北京协和医院、中日友好医院、北京大学第一医院、北京大学人民医院、北京大学第三医院6家医院立即出战,也迅速组建国家援鄂抗疫医疗队紧急驰援。 抗疫命令下达后,写着“危险岗位就是我们的战位”的请战书,像雪片一样飞往党组织,中部战区总医院2200余名精锐医护人员组成“党员突击队”,全力投入疫情防控阻击战。 武汉集中收治重症患者最多的定点医院——华中科技大学附属同济医院,组建插管、护心、中医药、康复等多支专业小分队,哪里有危险就往哪里冲,被称为重症患者救治的“尖刀连”。 “尖刀连”里不少是“90后”“00后”,几个月的战斗,没有一个退缩。有的在早期工作中感染了新冠肺炎,愈后又立马投入战斗,大家的目标只有救人。 只要有百分之一的可能,就付出百分之百的努力。一线医务人员把工作强度增到极限,把个人需求降到最低。一张张压痕清晰的脸上,总有抹不去的疲倦,但一束束坚毅的目光,更给患者无穷的温暖和力量。从出生仅30多个小时的婴儿到100多岁的老人,每一个生命都得到全力护佑。 在武汉市第一医院的重症监护病区,江苏省人民医院援武汉重症医疗队队员守在一个个重症患者旁,奔忙在一张张病床前,争分夺秒抢救生命。 为尽快摸索出有效的救治办法,北京协和医院内科重症医学科主任杜斌在武汉没日没夜地“泡”在ICU(重症监护室)。 “吾辈在此,卫武汉,卫中国!”在疫情“风暴眼”武汉市金银潭医院,中国中医科学院国家援鄂抗疫中医医疗队,以“岐黄之术”与西医相互协作,死死守住轻症滑向重症的大门。 起病隐匿、潜伏期较长、存在无症状感染者……面对狡猾的病毒,天津市对口支援恩施州疾控工作队的李子朋化身“病毒侦探”,经常与同事整理数据至深夜。梳理病例关系的图纸画了一张又一张,只为给疫情防控提供精准的决策依据,阻止疫情扩散。 另一条与病毒赛跑的战线上,由中国工程院院士、军事科学院军事医学研究院研究员陈薇领衔的军事医学专家组,在武汉连续奋战113天。团队成员每天基本是从睁开眼一直忙到凌晨三四点,第二天一早又投身紧张的工作,为研发疫苗、构建免疫屏障竭尽全力。 “除了胜利,别无选择!”陈薇话语铿锵。短短3个多月,她不仅人瘦了一大圈,头发也变白了。 大疫,大医,大义。他们把人民装在心里,人民把他们刻入丰碑。 新华社记者 侯文坤 |

| 3上一篇 |