|

||||||||||||

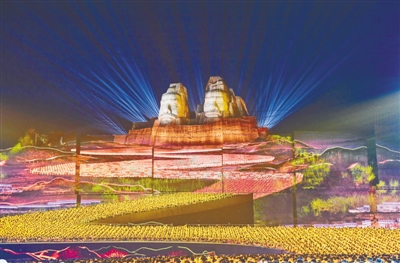

本报记者 秦华 “ 又到了金秋九月。如带黄河,浩荡翩绵,两岸如画,林草丰茂。 就在两年前的今天,习近平总书记在郑州主持召开黄河流域生态保护和高质量发展座谈会并发表重要讲话,强调“黄河文化是中华文明的重要组成部分,是中华民族的根和魂”,指出“要深入挖掘黄河文化蕴含的时代价值,讲好‘黄河故事’,延续历史文脉”。 两年来,全市开启了高质量发展的“黄河时代”,生活在黄河岸边的中原儿女,深切领悟黄河文化的千钧分量,在打造郑州“华夏之根、黄河之魂、天地之中、文明之源”的黄河历史文化主地标城市地位的道路上步履铿锵,不遗余力讲好“黄河故事”,叫响“黄河之都”城市名片。 烟波浩渺,壮美瑰丽的黄河画卷,正徐徐铺展。 大笔如椽,新时代的“黄河故事”,正奋力写就。 ” 黄河文化是中华民族文化的根和魂 文明的诞生与繁荣,总与河流息息相关。纵观人类四大古老文明,无一不是沿河而萌生、发祥。而中华文明,就诞生在黄河流域。悠悠数千载,这条生生不息的母亲河,滋养哺育着和她同样肤色的土地,以中原为中心,沿黄河上下,中华文明在黄河流域在这里谱写下最耀眼的华彩乐章。 “黄河文化是黄河流域先民创造的物质文化和精神文化的总和,是中华文明特别重要的组成部分,更是中华文化中的根源文化、核心文化、主干文化,是中华民族的根和魂。”嵩山文明研究会副会长、郑州市文物局原局长阎铁成说,在中华民族宏大的历史发展进程中,黄河是与之息息相伴的母亲河。她造就了华北平原和黄淮平原的广袤沃土,哺育了流域内的人们,使他们从原始人向现代人迈进。黄河流域的人们又创造了一系列物质文明与精神文明,奠基了泱泱中国的最初基业,形成了璀璨的黄河文明,铸就了中华文明的主体。 在中国社会科学院学部委员、郑州大学历史学院院长刘庆柱看来,黄河不仅是一条浪花奔腾的自然之河、地理之河,更是一条源远流长的文化之河、精神之河,处于黄河地理枢纽的河南,便是黄河文化的集大成之地,在几千年中华文明进程中,黄河中下游地区具有适宜人类生存和生产发展的有利条件,伴随着农耕、冶金、文字等的发明和使用,以及城市的建立,思想文化兴盛,河南成为文明的发祥地。 从被誉为“早期中华文明的胚胎”的郑州巩义双槐树遗址,到二里头夏都遗址揭开“最早的中国”的神秘面纱,从黄帝在灵宝荆山下铸鼎祭天,到“丝绸之路”唯一道路遗址的崤函古道,河南沿黄地区孕育了河洛文化、仰韶文化、二里头文化等数不尽的黄河文化遗存,保存着中国境内最重要、最具中国历史文化特色、最有代表性的文化遗产。目前,我省拥有规模最大的黄河历史文化遗址群,郑汴洛三座古都一直在黄河流域大放异彩,见证了黄河文化源远流长和博大精深。 黄河文化厚重而多彩,她留给我们的,不仅仅是灿若星辰的宝贵文化遗产,她还将自强不息的民族品格,深深融入了每个黄河儿女的血脉中。 “黄河从巴颜喀拉山出发,从茫茫草原的涓涓细流,到汹涌澎湃的大河奔腾,历经9个省区5464公里的壮阔旅程,遭遇无数崇山峻岭的阻挠,黄河从未屈服。她绕山穿峡,九曲十八弯,不改奔流向海的抱负。”阎铁成说,黄河儿女从黄河容纳百川、奔腾向前、滋养万物的气象中感受到了巨大的精神力量,这种一往无前、开拓拼搏的奋斗精神,塑造了中华民族自强不息的民族品格,是中华民族坚定文化自信的重要根基。 用好资源优势打造黄河文化之都 大河汤汤,滚滚黄河奔腾不息。 岁月奔流,中华文明绵延不绝。 随着黄河流域生态保护和高质量发展国家战略深入实施,全市正在奋力打造黄河历史文化主地标城市,那响彻了五千年的黄河号子,将继续在华夏儿女耳畔荡气回肠。 要让中华民族的文化自信,在郑州能够较好地展示出来,强化全社会对黄河文化的共识,对郑州早期中国的共识,对郑州黄河历史文化主地标城市的共识。 郑州市社会科学院副研究员、文化研究所所长刘涛认为,从郑州的文化积淀、资源禀赋和历史脉络来看,“黄河历史文化主地标城市”是郑州最具竞争力、最具综合性的城市发展表述。郑州作为华夏历史文明起源、发展的核心地区,具有突出的文化基础条件和战略功能优势;作为黄河流域生态保护和高质量发展座谈会的召开地,郑州更应该在保护传承弘扬黄河文化等方面有更大的担当和作为。 “郑州流域黄河文化具有极强的根、干、魂的独有性。人类起源、文明演进和农业的发达,使得郑州地区的黄河文化成为中华民族之根、氏族姓氏起源之地、文明生长之主干、文化融合荟萃之核心区,中华文化的系统性、完整性、代表性和连续性都在这里得到根本性体现,这也是黄河历史文化主地标城市建设的内在底蕴。”刘涛说,郑州拥有无可比拟的特点和文化资源优势,建设黄河历史文化主地标城市建设,是落实保护传承弘扬黄河文化国家战略,增强城市文化软实力,打造国际文化大都市的重要途径。 “建设黄河历史文化主地标城市、叫响‘黄河之都’城市名片,是历史赋予郑州的光荣使命。”郑州市社科联四级调研员张丽新认为,郑州要建设现代化文化强市,必须要深入挖掘黄河文化核心要义及其内涵特质,探索黄河文化创造性转化和创新性发展的时代路径,推动黄河文化重大项目建设,创新黄河文化传播载体和方式,加大高质量文化内容创作,铸就雄浑厚重的城市文化底蕴,建设文化地标性建筑,塑造连通古今、面向未来、影响世界的黄河文化之都。 “黄河流域生态保护和高质量发展国家战略的实施,开启了郑州发展的‘黄河时代’。在新的历史起点上,郑州已经步入加快补齐建设国家中心城市短板、增强黄河文化国际影响力的重大战略机遇期。”中南财经政法大学教授、郑州市作家协会名誉主席程韬光认为,保护、传承、弘扬黄河文化,是中华民族的培根铸魂工程,挖掘其时代价值、延续历史文脉正当其时,彰显出郑州国家中心城市的特有气质和使命担当,为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚精神力量。 千年黄河文化再绽时代新光彩 历史的文脉,延绵千年依然生生不息。 根魂之所系,岁月更迭依然历久弥新。 闭馆近两个月之后,位于郑州北郊的黄河博物馆于9月7日正式开门迎客,到此领略黄河文化的游客络绎不绝,他们认真聆听着讲解员声情并茂的讲解,不时驻足端详陈列的文物标本、历史文献和图片图表,直观感受着黄河文化的博大精深、历史文脉的延绵不绝。 这是我国最早成立的以黄河为主题的自然科技类博物馆,被誉为“黄河巨龙的缩影”。2019年9月17日,习近平总书记走进黄河博物馆展厅参观。 两年时间过去了,博物馆讲解员张笑蕾用“热情”“热爱”来概括两年来的变化:“从一天四五场讲解,到如今每天不少于十场,年接待量达10万人次,社会各界对黄河的热情空前高涨;越来越多的人热爱黄河文化,想深入了解黄河历史。” 这只是黄河文化“立起来”“活起来”“火起来”的一个生动缩影。两年来,全省、全市上下步伐铿锵,深入践行黄河流域生态保护和高质量发展这一国家战略,精心梳理黄河文化,深入挖掘黄河文化蕴含的时代价值,不遗余力讲好黄河故事,并在黄河的滋养下再次迎来了一个又一个令世人瞩目的“高光时刻”—— 2020年央视春晚郑州分会场8分钟的惊艳亮相,一幅波澜壮阔、恢宏磅礴的“黄河”盛景在全球观众的面前铺展开来,感动了海内外亿万中华儿女; 双槐树遗址“河洛古国”惊天面世,实证中华文明5000多年主根脉绵延不断,成为探寻黄河流域文明起源过程的一把关键钥匙; 中国(郑州)黄河文化月精彩举办,近一个月的时间里,九项活动轮番登场精彩不断,对多姿多彩的黄河文化予以多角度、立体化呈现,使延绵数千年的黄河文化散发出更加夺目的光彩…… 黄河落天,润泽中原。中原大地上每一项奇迹都浸透着黄河文化的丰厚滋养; 文脉赓续,弦歌铮鸣。“黄河之都”的每一个精彩都书写着黄河文化的无上荣光。 黄河入海,不舍昼夜。黄河,依然沉默着浩荡东流、奔涌不息; 岁月沧桑,风雨兼程。郑州,继续谱写“黄河之都”的时代华章…… 开放高地绘锦绣,黄河之滨起雄城。正在加快建设国家中心城市、打造国家黄河历史文化主地标城市的郑州,必将百尺竿头更进一步,谱写出更加出彩的黄河故事的“郑州篇章”! |