|

||||||

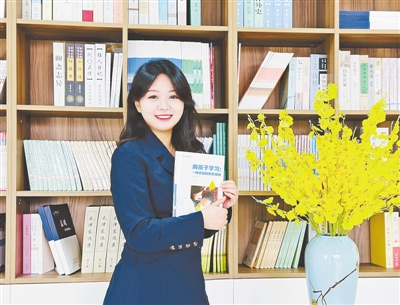

本期读诗人:郑东新区龙腾小学 王瑞阳 惠崇春江晚景(其一) 北宋·苏轼 竹外桃花三两枝, 春江水暖鸭先知。 蒌蒿满地芦芽短, 正是河豚欲上时。 诗词对于孩子学习生活的影响是潜移默化的,从风霜雨露,到草木鸟兽,从家国情深,到塞外战场,感化孩子对天地草木、人生聚散的关怀,诗词能提升孩子的心灵品质,培养他们成为有思想、有感情、有文学修养的人。“为你读诗”栏目,邀请喜爱诗歌的老师,为孩子们读诗、品诗,解读诗词的含义和创作背景,带孩子们走进诗词的世界,让他们真正爱上古诗词,并将优秀传统文化传承下去。 这首诗是一幅美丽的春江晚景画卷,诗人通过描绘桃花、鸭子、蒌蒿、芦芽等元素,展现了春天的生机和活力。诗人通过比喻和意象的运用,使得诗歌具有很强的视觉效果和动态感。在这首诗作中,苏轼用细腻、敏锐的感受,捕捉季节转换时的景物特征,也抒发对早春的喜悦之情。 第一句“竹外桃花三两枝”,隔着疏落的翠竹望去,几枝桃花摇曳身姿。桃竹相衬,红绿掩映,春意格外惹人喜爱。这虽是简单一句,却透露春天刚刚来临的迹象。 第二句“春江水暖鸭先知”与第一句呼应,视觉从江岸到江面。江上春水荡漾,好动的鸭子在江水中嬉戏游玩。早春时节江水略带寒意,诗人借着江中鸭子的感受,身临其境般表达出水温变化的春暖之意。 第三句“蒌蒿满地芦芽短”,这句诗仍然紧扣“早春”来进行描写,那满地蒌蒿、短短的芦芽,黄绿相间,呈现一派春意盎然、欣欣向荣的景象。用“蒌蒿”“芦芽”呈现春意盎然之象,结合第四句想象出的“河豚欲上”,为诗歌注入鲜活的生命力,丰富了诗与画的意境。本不存在于画中的江中河豚,一下子将原本静止的画作化为生动的诗境,给整个画面注入了春天的气息和生命的活力。 这首题画诗既保留了画面的形象美,也发挥了诗的长处。诗人用他饶有风味、虚实相间的笔墨,将原画所描绘的春色展现得那样令人神往。在根据画面进行描写的同时,苏轼又有新的构思,从而使得画中的优美形象更富有诗的感情和引人入胜的意境。 诗人先从身边写起:初春,大地复苏,竹林已被新叶染成一片嫩绿,更引人注目的是桃树上也已绽开了三两枝早开的桃花,色彩鲜明,向人们报告春的信息。接着,诗人的视线由江边转到江中,那在岸边期待了整整一个冬季的鸭群,早已按捺不住,抢着下水嬉戏了。 诗人由江中写到江岸,更细致地观察描写初春景象:由于得到了春江水的滋润,满地的蒌蒿长出新枝了,芦芽吐尖了,这一切无不显示了春天的活力,惹人怜爱。诗人进而联想到,这正是河豚肥美上市的时节,引人更广阔的遐想。全诗洋溢着一股浓厚而清新的生活气息。 这一首诗成功地写出了早春时节的春江景色,苏轼以其细致、敏锐的感受,捕捉住季节转换时的景物特征,抒发对早春的喜悦和礼赞之情。全诗春意浓郁、生机蓬勃,给人以清新、舒畅之感。 |

| 3上一篇 |