|

| 第T15зүҲпјҡеҹҺжҫң йғ‘е·һж—ҘжҠҘзӨҫжҲҗз«ӢжҡЁгҖҠйғ‘е·һж—ҘжҠҘгҖӢе1/2025-07/01/T15/20250701T15_brief.jpg | дёҠдёҖзүҲ3 4дёӢдёҖзүҲ |

|

||

|

|||||||||||||||

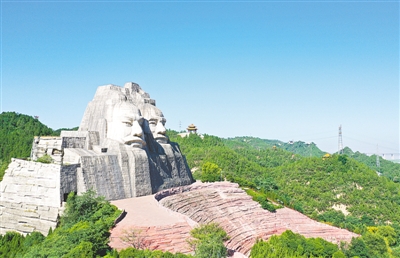

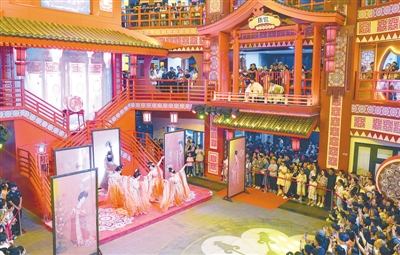

й»„жІіжҳҜдёӯеҚҺж°‘ж—Ҹзҡ„жҜҚдәІжІігҖҒдёӯеҚҺж–ҮжҳҺзҡ„йҮҚиҰҒеҸ‘зҘҘең°гҖӮиҮӘеҸӨд»ҘжқҘпјҢжәҗиҝңжөҒй•ҝгҖҒеҘ”жөҒдёҚжҒҜзҡ„й»„жІіпјҢдёәдёӯеҚҺж°‘ж—Ҹзҡ„еҸ‘еұ•жҸҗдҫӣдәҶеҫ—еӨ©зӢ¬еҺҡзҡ„з”ҹжҙ»е®¶еӣӯгҖӮд»ҺзӮҺй»„дәҢеёқзҡ„дёҠеҸӨдј иҜҙпјҢеҲ°еӨҡж°‘ж—Ҹз»ҹдёҖеӣҪ家зҡ„е»әз«ӢпјҢй»„жІіиҝҷжқЎжҜҚдәІжІіпјҢи§ҒиҜҒдәҶе…Ҳж°‘еңЁжӯӨиҒҡеұ…пјҢж–ҮжҳҺеңЁжӯӨеҸ‘иҠҪгҖӮиҝ‘е№ҙжқҘпјҢйҡҸзқҖй»„жІіжөҒеҹҹз”ҹжҖҒдҝқжҠӨе’Ңй«ҳиҙЁйҮҸеҸ‘еұ•йҮҚеӨ§еӣҪ家жҲҳз•ҘдёҚж–ӯжҺЁиҝӣпјҢйғ‘е·һпјҢиҝҷеә§й»„жІід№Ӣз•”зҡ„еӣҪ家дёӯеҝғеҹҺеёӮпјҢжӯЈе°Ҷй»„жІіж–ҮеҢ–зҡ„з’Җз’ЁиҜ—зҜҮд№ҰеҶҷпјҢеұ•зҺ°еҮәж–°ж—¶д»Јдәәж–ҮйЈҺйҮҮгҖӮ й»„жІіж–ҮеҢ–зӮ№дә®еҸӨйғҪж–°йҹө й»„жІіж–ҮеҢ–жҳҜеҸ‘з”ҹеңЁеҸӨд»Ҡй»„жІіжөҒеҹҹзҡ„зү©иҙЁж–ҮеҢ–гҖҒзІҫзҘһж–ҮеҢ–е’ҢеҲ¶еәҰж–ҮеҢ–зҡ„жҖ»е’ҢпјҢжҳҜдёӯеҚҺж°‘ж—Ҹзҡ„ж №е’ҢйӯӮпјҢз§ҜжһҒжҺўеҜ»й»„жІіж–ҮеҢ–зҡ„зІҫзҘһеҠӣйҮҸпјҢж·ұе…ҘжҢ–жҺҳй»„жІіж–ҮеҢ–и•ҙеҗ«зҡ„ж—¶д»Јд»·еҖјпјҢеҜ№дәҺдҝқжҠӨдј жүҝејҳжү¬й»„жІіж–ҮеҢ–е…·жңүз§ҜжһҒзҡ„ж„Ҹд№үгҖӮдҪңдёәдј ж’ӯй»„жІіж–ҮеҢ–зҡ„йҮҚиҰҒе№іеҸ°пјҢеҪўејҸеӨҡж ·зҡ„ж–ҮеҢ–жҙ»еҠЁжӯЈеңЁжҲҗдёәеҪ“дёӢдҝқжҠӨгҖҒдј жүҝгҖҒејҳжү¬й»„жІіж–ҮеҢ–зҡ„й—Әдә®зӘ—еҸЈгҖӮ вҖңдёүжңҲдёүпјҢжӢңиҪ©иҫ•вҖқгҖӮйҡҸзқҖи¶ҠжқҘи¶ҠеӨҡж ҮиҜӯеҮәзҺ°еңЁйғ‘е·һзҡ„еӨ§иЎ—е°Ҹе··пјҢйў„зӨәзқҖжҜҸе№ҙдёҖеәҰзҡ„вҖңеҝғзҒөеҜ»ж №д№Ӣж—…вҖқеҚіе°ҶеңЁиҝҷеә§еҹҺеёӮиө·иҲӘгҖӮй»„еёқж–ҮеҢ–дҪңдёәй»„жІіж–ҮеҢ–зҡ„йҮҚиҰҒз»„жҲҗйғЁеҲҶпјҢеҜ№йғ‘е·һиҖҢиЁҖпјҢеҗ‘дәәж–Үе§ӢзҘ–иҝӣиЎҢиҝҪжҖқдёҺзҘӯжӢңпјҢж—©е·ІиһҚе…Ҙиҝҷеә§еҹҺеёӮзҡ„ж–ҮеҢ–иЎҖи„үгҖӮжҜҸйҖўеҶңеҺҶдёүжңҲеҲқдёүпјҢй»„еёқж•…йҮҢжӢңзҘ–еӨ§е…ёйғҪе°ҶеңЁйғ‘е·һж–°йғ‘йҡҶйҮҚдёҫеҠһпјҢжө·еҶ…еӨ–дёӯеҚҺе„ҝеҘізӣёзәҰдәҺжӯӨпјҢе…ұеҗҢ敬жӢңдәәж–Үе§ӢзҘ–иҪ©иҫ•й»„еёқпјҢеҗҢеҝғзҘҲзҰҸзҘ–еӣҪз№ҒиҚЈжҳҢзӣӣпјҢй»„жІіж–ҮеҢ–зҡ„ж—©жңҹз¬ҰеҸ·еңЁиҝҷеә§еҹҺеёӮиў«дәә们й“ӯи®°дёҺзӮ№дә®гҖӮ 2024е№ҙ8жңҲ10ж—ҘпјҢ2024дёӯеӣҪйҹід№җе°ҸйҮ‘й’ҹвҖ”вҖ”йҰ–еұҠе…ЁеӣҪйқ’е°‘е№ҙеҗҲе”ұеұ•жј”еңЁйғ‘е·һеӨ§еү§йҷўжӢүејҖ帷幕пјҢеҗҢж—¶пјҢд№ҹж Үеҝ—зқҖ2024е№ҙдёӯеӣҪпјҲйғ‘е·һпјүй»„жІіж–ҮеҢ–жңҲжӯЈејҸеҗҜеҠЁгҖӮжқҘиҮӘе…ЁеӣҪзҡ„40ж”Ҝдјҳз§Җйқ’е°‘е№ҙеҗҲе”ұеӣўгҖҒ1000дҪҷеҗҚйҖүжүӢеңЁйғ‘е·һеҗҢеҸ°з«һжҠҖпјҢйҖҡиҝҮй»„жІіж–ҮеҢ–жңҲиҝҷдёҖиҪҪдҪ“пјҢе…ұеҗҢеңЁеӨ§жІід№ӢеҚ—гҖҒеӨ©ең°д№Ӣдёӯе”ұе“Қж–°ж—¶д»Јзҡ„йқ’жҳҘд№ӢжӯҢгҖӮ й»„жІіжөҒеҹҹиҲһеҸ°иүәжңҜзІҫе“Ғжј”еҮәгҖҒжІҝй»„д№қзңҒж–Үзү©зІҫе“Ғеұ•гҖҒжІҝй»„д№қзңҒжӣІиүәзІҫе“Ғеұ•жј”гҖҒйҰ–еұҠдё–з•ҢеӨ§жІіж–ҮжҳҺи®әеқӣвҖҰвҖҰд»ҺеЈ°д№җеҲ°жӣІиүәпјҢд»Һеұ•жј”еҲ°еұ•и§ҲпјҢиҮӘ2021е№ҙејҖе§ӢдёҫеҠһзҡ„дёӯеӣҪпјҲйғ‘е·һпјүй»„жІіж–ҮеҢ–жңҲзі»еҲ—жҙ»еҠЁе·Із»ҸйҖҡиҝҮе“ҒзүҢжү“йҖ гҖҒеӣҪйҷ…дәӨжөҒгҖҒзҫӨдј—еҸӮдёҺзӯүеҪўејҸи®©й»„жІіж–ҮеҢ–дёҺзҺ°д»ЈзӨҫдјҡзҙ§еҜҶиҝһжҺҘпјҢеңЁжІҝй»„д№қзңҒи°ұеҶҷзқҖдёҖе№ҙеҸҲдёҖе№ҙгҖҒдёҖжӣІеҸҲдёҖжӣІжҒўе®ҸеЈ®дёҪзҡ„й»„жІід№җз« гҖӮ д»Ҡе№ҙ2жңҲпјҢи§ҒвҖңйғ‘вҖқж¬ўе–ңе№ҙд№ҷе·іиӣҮе№ҙзі»еҲ—жҙ»еҠЁе°ҶйҰ–дёӘвҖңдё–з•ҢйқһйҒ—вҖқжҳҘиҠӮе№ҙе‘іе„ҝжӢүж»ЎпјҢйҳңж°‘йҮҢеј зҒҜз»“еҪ©пјҢдёӯй“ҒВ·жі°е’ҢйҮҢйқһйҒ—иҚҹиҗғпјҢдәә们еңЁеҹҺеёӮд№җдә«ж–°жҳҘпјҢж„ҹеҸ—з”ҹжҙ»зҫҺеҘҪпјӣдёӯжҹ¬дәәж–ҮдәӨжөҒе№ҙй—ӯ幕ејҸдёҠпјҢй»„жІіжөҒеҹҹеӯ•иӮІзҡ„зү№иүІйқһйҒ—дёҺзІҫеҪ©еұ•жј”еҗҢжҹ¬еҹ”еҜЁд»ЈиЎЁеӣўе®ҢжҲҗдәӨжөҒзў°ж’һпјҢз»ӯеҶҷдёӨеӣҪдәәж–ҮдәӨжөҒж–°зҜҮз« гҖӮзјӨзә·5жңҲпјҢеӣҙз»•вҖң5В·18вҖқеӣҪйҷ…еҚҡзү©йҰҶж—ҘгҖҒвҖң5В·19вҖқдёӯеӣҪж—…жёёж—Ҙеұ•ејҖзҡ„еҗ„йЎ№ж–Үж—…гҖҒж–ҮеҚҡжҙ»еҠЁдёәвҖңж–ҮеҢ–йғ‘вҖқзҡ„ж°”иҙЁеўһе…үж·»еҪ©пјҢеҠ©жҺЁеӣҪ家黄河еҺҶеҸІж–ҮеҢ–дё»ең°ж ҮеҹҺеёӮе»әи®ҫиҝҲжӯҘеҗ‘еүҚгҖӮ ж–Үзү©иҖғеҸӨе®ҲжҠӨзІҫзҘһ家еӣӯ йғ‘е·һеёӮдҪңдёәй»„жІіж–ҮеҢ–зҡ„йҮҚиҰҒжүҝиҪҪең°пјҢжңүзқҖдё°еҜҢзҡ„еҺҶеҸІйҒ—иҝ№е’Ңж–ҮеҢ–йҒ—еӯҳпјҢе®ғ们жҲ–жҳҜж·ұеҹӢеңҹеЈӨд№ӢдёӢпјҢжҲ–жҳҜеұ№з«ӢеҺҹйҮҺеұұжһ—гҖӮдёәдәҶеҒҡеҘҪж–ҮеҢ–йҒ—дә§дҝқжҠӨдј жүҝе·ҘдҪңпјҢдј жүҝејҳжү¬й»„жІіж–ҮеҢ–пјҢй“ёзүўдёӯеҚҺж°‘ж—Ҹе…ұеҗҢдҪ“ж„ҸиҜҶпјҢе…ЁеёӮзӣёе…іеҚ•дҪҚеҚҸеҗҢеҠӘеҠӣпјҢйҖҡиҝҮзі»з»ҹжҖ§дҝқжҠӨгҖҒеҲӣж–°жҖ§дј жүҝе’ҢеӨҡе…ғеҢ–дј ж’ӯпјҢж·ұе…ҘжҢ–жҺҳй»„жІіж–ҮеҢ–зҡ„ж—¶д»Јд»·еҖјпјҢеңЁеҠ ејәйҒ—дә§дҝқжҠӨгҖҒи®ІеҘҪвҖңй»„жІіж•…дәӢвҖқзӯүж–№йқўйҮҮеҸ–дәҶеӨҡйЎ№дёҫжҺӘгҖӮ жҚ®и®°иҖ…дәҶи§ЈпјҢиҝ‘е№ҙжқҘпјҢйғ‘е·һеёӮж–Үзү©еұҖеӣҙз»•зңҒеёӮй»„жІіжөҒеҹҹз”ҹжҖҒдҝқжҠӨе’Ңй«ҳиҙЁйҮҸеҸ‘еұ•е·ҘдҪңжҲҳз•ҘйғЁзҪІе’Ңжү№зӨәиҰҒжұӮпјҢеҠ еҝ«е»әи®ҫеҚҺеӨҸеҺҶеҸІж–ҮжҳҺдј жүҝеҲӣж–°еҹәең°е…ЁеӣҪйҮҚең°пјҢеҚ°еҸ‘гҖҠе…ідәҺеҠ ејәиҗҪе®һй»„жІіжөҒеҹҹз”ҹжҖҒдҝқжҠӨе’Ңй«ҳиҙЁйҮҸеҸ‘еұ•зӣёе…іж”ҝзӯ–жҺӘж–Ҫзҡ„е®һж–Ҫж–№жЎҲгҖӢпјҢ并жҲҗз«Ӣе·ҘдҪңдё“зҸӯпјҢжҢҒз»ӯжҺЁиҝӣй»„жІіеҚҡзү©йҰҶ6дёӘиҜҫйўҳе®ҢжҲҗиҝӣеәҰпјҢз§ҜжһҒй…ҚеҗҲжҺЁеҠЁе®ҢжҲҗгҖҠйғ‘е·һеёӮеҸҢж§җж ‘йҒ—еқҖдҝқжҠӨжқЎдҫӢгҖӢгҖҠйғ‘е·һе•ҶеҹҺйҒ—еқҖдҝқжҠӨжқЎдҫӢгҖӢз«Ӣжі•зӣёе…іе·ҘдҪңпјҢи®©й»„жІіж–ҮеҢ–йҒ—дә§дҝқжҠӨеҲқи§ҒжҲҗж•ҲгҖӮ еңЁејәеҢ–ж–Үзү©дҝқжҠӨдёҺиҖғеҸӨз ”з©¶ж–№йқўпјҢеҠ ејәеҜ№й»„жІіжІҝзәҝж–ҮеҢ–йҒ—дә§зҡ„дҝқжҠӨпјҢеҰӮеӨ§жІіжқ‘йҒ—еқҖгҖҒйқ’еҸ°йҒ—еқҖгҖҒеҸҢж§җж ‘йҒ—еқҖзӯүе…ій”®йҒ—еқҖзҡ„иҖғеҸӨеҸ‘жҺҳдёҺеұ•зӨәе·ҘзЁӢгҖӮе·©д№үеҸҢж§җж ‘йҒ—еқҖз ”з©¶жҲҗжһңиў«и®Өе®ҡдёәвҖңж—©жңҹдёӯеҚҺж–ҮжҳҺзҡ„иғҡиғҺвҖқпјҢиҝӣдёҖжӯҘеӨҜе®һдәҶй»„жІіж–ҮеҢ–зҡ„еҺҶеҸІж №еҹәгҖӮдҫқжүҳйғ‘е·һеёӮж–Үзү©иҖғеҸӨз ”з©¶йҷўеҠ ејәй»„жІіж–ҮжҳҺжәҜжәҗе·ҘзЁӢпјҢж·ұеҢ–еҜ№д»°йҹ¶ж–ҮеҢ–гҖҒеӨҸе•Ҷж–ҮеҢ–зҡ„з ”з©¶пјҢжҸӯзӨәй»„жІіж–ҮеҢ–еңЁдёӯеҚҺж–ҮжҳҺиө·жәҗдёӯзҡ„ж ёеҝғең°дҪҚгҖӮ еҰӮд»ҠпјҢйҖҡиҝҮеҜ№еҺҶеҸІж–ҮеҢ–иҝӣиЎҢеҲӣж–°еұ•зӨәдёҺжҙ»еҢ–еҲ©з”ЁпјҢжүҝиҪҪзқҖй»„жІіж–ҮеҢ–зҡ„еҸӨиҝ№жҷҜзӮ№гҖҒеҺҶеҸІйҒ—еқҖжӯЈеңЁз„•еҸ‘ж–°зҡ„ж—¶д»Је…үеҪ©гҖӮдёҖжқЎвҖңй»„жІіз ”еӯҰжёёвҖқзәҝи·ҜпјҢе°Ҷе·©д№үеә·зҷҫдёҮеә„еӣӯгҖҒиҚҘйҳіе№ҝжӯҰеұұзӯүжҷҜзӮ№зӣёдёІиҒ”пјҢеҺҶеҸІдёҚеҶҚжҳҜжІүзқЎдәҺеҚҡзү©йҰҶзҡ„еұ•е“ҒпјҢиҖҢжҲҗдёәиҺҳиҺҳеӯҰеӯҗзҡ„з ”еӯҰд№Ӣи·ҜпјӣдёҖеә§еӨ§жІіжқ‘йҒ—еқҖеҚҡзү©йҰҶж–°йҰҶжӢ”ең°иҖҢиө·пјҢе°Ҷд»°йҹ¶ж—¶жңҹй»„жІіжөҒеҹҹзҡ„жҒўе®ҸеҸІиҜ—жӢјжҺҘеңЁеӨҜеңҹеўҷдёҠпјҢеұ•зӨәзқҖеӨ§жІіж–ҮжҳҺзҡ„еҸҳеҢ–жөҒиҪ¬вҖҰвҖҰеҪ“еүҚпјҢйғ‘е·һе·ІеҲқжӯҘе®ҢжҲҗдәҶвҖңдҝқжҠӨвҖ”з ”з©¶вҖ”еұ•зӨәвҖ”дј ж’ӯвҖқй»„жІіж–ҮеҢ–дҪ“зі»зҡ„жһ„е»әпјҢи®©еҺҡйҮҚеҺҶеҸІйІңжҙ»еҶҚзҺ°пјҢе®ҲжҠӨзқҖдёӯеҚҺе„ҝеҘізҡ„зІҫзҘһ家еӣӯгҖӮ ж–Үиүәд№ӢиҠұз»Ҫж”ҫеӨ§жІід№ӢеҚ— вҖңеҘҪеӨҡиҖізҶҹиғҪиҜҰзҡ„ж—ӢеҫӢпјҢд»ҠеӨ©дёҚ愧жҳҜз»Ҹе…ёдәӨе“Қд№җзҡ„дё“еңәгҖӮвҖқ5жңҲ30ж—ҘпјҢвҖңдёҮзү©е’ҢйёЈвҖқдёӯеӨ–дј дё–з»Ҹе…ёдәӨе“Қйҹід№җдјҡеңЁйғ‘е·һеӨ§еү§йҷўдёҫеҠһпјҢеқҗеңЁи§Ӯдј—еёӯзҡ„йғӯе…Ҳз”ҹеҜ№еңәдёӯе“Қиө·зҡ„ж—ӢеҫӢиөһеҸ№дёҚе·ІгҖӮиҝҷеңәдёәж»Ўи¶ідәәж°‘зҫӨдј—й«ҳе“ҒиҙЁзҡ„зІҫзҘһж–ҮеҢ–йңҖжұӮиҖҢдёҫеҠһзҡ„йҹід№җдјҡпјҢд»ҘвҖңдҪҺзҘЁд»·гҖҒй«ҳе“ҒиҙЁвҖқзҡ„еҪўејҸеҗ‘е№ҝеӨ§еёӮж°‘ејҖж”ҫпјҢеҸ—еҲ°дәҶзҺ°еңәеҗ¬дј—зҡ„е–ңзҲұгҖӮиҝ‘е№ҙжқҘпјҢдёәдәҶдҪҝејҳжү¬й»„жІіж–ҮеҢ–гҖҒдёӯеҺҹж–ҮеҢ–зҡ„ж–Үиүәжј”еҮәиғҪеӨҹжӣҙе№ҝжіӣгҖҒжӣҙзңҹеҲҮең°иө°еҗ‘дәәж°‘зҫӨдј—пјҢеңЁйғ‘е·һеёӮж–ҮеҢ–е№ҝз”өе’Ңж—…жёёеұҖзҡ„з»„з»ҮдёӢпјҢи¶ҠжқҘи¶ҠеӨҡзІҫе“Ғж–ҮиүәдҪңе“ҒејҖе§Ӣж¶ҢзҺ°пјҢжңөжңөж–Үиүәд№ӢиҠұз»Ҫж”ҫеңЁдәә们еҝғз”°гҖӮ жҚ®и®°иҖ…дәҶи§ЈпјҢдёәеҠ ејәй»„жІізІҫзҘһз ”з©¶йҳҗйҮҠпјҢжҢ–жҺҳй»„жІіж–ҮеҢ–жүҖи•ҙеҗ«зҡ„зІҫзҘһеҶ…ж¶өе’Ңж—¶д»Јд»·еҖјпјҢеӣҙз»•дј жүҝй»„жІіж–ҮеҢ–гҖҒејҳжү¬й»„жІізІҫзҘһпјҢеёӮж–Үе№ҝж—…еұҖз§ҜжһҒе®һж–Ҫй»„жІідё»йўҳж–ҮиүәзІҫе“ҒеҲӣдҪңе·ҘзЁӢпјҢеҲӣдҪңжҺЁеҮәд»ҘгҖҠй»„еёқеҚғеҸӨжғ…гҖӢгҖҠе”җе®«еӨңе®ҙгҖӢгҖҠжқңз”«В·еӨ§жІід№ӢеӯҗгҖӢзӯүдёәд»ЈиЎЁзҡ„зІҫе“ҒеҠӣдҪңпјҢеҸ«е“Қйғ‘е·һвҖңй»„жІід№ӢйғҪвҖқзҡ„еҹҺеёӮж–ҮиүәеҗҚзүҮгҖӮ еңЁзІҫе“ҒеҲӣдҪңе·ҘзЁӢзҡ„жҺЁеҠЁдёӢпјҢдёҖйғЁеҸҲдёҖйғЁдјҳз§Җж–ҮиүәдҪңе“ҒдёҚд»…иөўеҫ—зҫӨдј—е–ңзҲұпјҢд№ҹ收иҺ·дәҶеҳүеҘ–дёҺжЎӮеҶ гҖӮиҲһеү§гҖҠйЈҺдёӯе°‘жһ—гҖӢиҚЈиҺ·дёӯеӣҪиҲһи№ҲжңҖй«ҳеҘ–вҖңиҚ·иҠұеҘ–вҖқйҮ‘еҘ–пјҢ并е…ҘйҖүеӣҪ家иҲһеҸ°иүәжңҜзІҫе“Ғе·ҘзЁӢпјӣиҲһеү§гҖҠж°ҙжңҲжҙӣзҘһгҖӢе…ҲеҗҺиҺ·дёӯеӣҪиҲһеҚҸвҖңиҚ·иҠұеҘ–вҖқйҮ‘еҘ–гҖҒдёӯе®ЈйғЁвҖңдә”дёӘдёҖе·ҘзЁӢвҖқдјҳз§ҖдҪңе“ҒеҘ–пјӣиұ«еү§гҖҠй»„жІіе„ҝеҘігҖӢеңҶж»Ўе®ҢжҲҗеӣҪ家иүәжңҜеҹәйҮ‘иө„еҠ©йЎ№зӣ®з»“йЎ№йӘҢ收пјӣеӨ§еһӢиҲһеү§гҖҠзІҫеҝ жҠҘеӣҪгҖӢиў«еӣҪ家ж–ҮеҢ–е’Ңж—…жёёйғЁиҜ„дёә2019е№ҙеәҰеӣҪ家иҲһеҸ°иүәжңҜзІҫе“ҒеҲӣдҪңжү¶жҢҒе·ҘзЁӢеҚҒеӨ§йҮҚзӮ№йЎ№зӣ®д№ӢдёҖпјӣеҗҲе”ұжӯҢжӣІгҖҠз«ҷеңЁиҝҷйҮҢзңӢй»„жІігҖӢиҺ·еҫ—вҖңе”ұе“Қй»„жІівҖқе…ЁеӣҪдјҳз§ҖеҺҹеҲӣеҗҲе”ұдҪңе“ҒеҫҒйӣҶдёҖзӯүеҘ–пјӣеӨ§еһӢж–°зј–еҺҶеҸІеү§гҖҠжқңз”«В·еӨ§жІід№ӢеӯҗгҖӢжҲҗдёә第дёғеұҠдёӯеӣҪиҜ—жӯҢиҠӮиҜ—жӯҢдё»йўҳзІҫе“Ғеү§зӣ®вҖҰвҖҰ йҖҡиҝҮж·ұе…ҘжҢ–жҺҳй»„жІіж–ҮеҢ–гҖҒй»„еёқж–ҮеҢ–гҖҒе•ҶйғҪж–ҮеҢ–гҖҒеө©еұұж–ҮеҢ–зӯүдё°еҜҢзҡ„ж–ҮеҢ–иө„жәҗпјҢдҫқжүҳеө©еұұе°‘жһ—жҷҜеҢәгҖҒй»„еёқж•…йҮҢжҷҜеҢәгҖҒеҸӘжңүжІіеҚ—В·жҲҸеү§е№»еҹҺзӯүйҮҚзӮ№ж—…жёёжҷҜеҢәеҲӣдҪңж—…жёёжј”иүәдҪңе“ҒпјҢиҝҷдәӣйҘұеҗ«й»„жІіж–ҮеҢ–еҶ…ж¶өзҡ„ж–ҮиүәзІҫе“ҒеҠӣдҪңпјҢжӯЈеңЁжҲҗдёәеұ•зҺ°йғ‘е·һж–ҮеҢ–еә•и•ҙе’Ңж–ҮиүәйЈҺйҮҮзҡ„вҖңеҹҺеёӮеҗҚзүҮвҖқпјҢе°ҶдёҮйҮҢй»„жІізҡ„з’Җз’Ёз»ҳеҶҷжҲҗеұһдәҺйғ‘е·һзҡ„иүәжңҜз”»еҚ·гҖӮ иө“з»ӯж–Үи„үе»әи®ҫж–ҮеҢ–ејәеёӮ йғ‘е·һең°еӨ„й»„жІідёӯдёӢжёёдәӨжұҮең°еёҰпјҢжҳҜй»„жІіж–ҮжҳҺзҡ„йҮҚиҰҒеӯ•иӮІең°гҖӮжңүзқҖ8000е№ҙеҺҶеҸІзҡ„иЈҙжқҺеІ—ж–ҮеҢ–йҒ—еқҖгҖҒ6000е№ҙеҺҶеҸІзҡ„еӨ§жІіжқ‘ж–ҮеҢ–йҒ—еқҖгҖҒ3600е№ҙеҺҶеҸІзҡ„е•Ҷд»ЈйғҪеҹҺйҒ—еқҖпјҢй»„еёқж–ҮеҢ–гҖҒеӨҸе•Ҷж–ҮеҢ–гҖҒжІіжҙӣж–ҮеҢ–зӯүй»„жІіж–ҮжҳҺж ёеҝғе…ғзҙ еңЁйғ‘е·һйӣҶиҒҡпјҢж— и®әжҳҜй»„жІіеІёиҫ№зҡ„зӮҺй»„дәҢеёқе·ЁеһӢеЎ‘еғҸпјҢиҝҳжҳҜдёҺй»„жІідёәйӮ»зҡ„еӨ§иҝҗжІіпјҲйҖҡжөҺжё пјүйғ‘е·һж®өпјҢйғҪжҳҜй»„жІіж–ҮеҢ–еңЁз©әй—ҙдёҠзҡ„е…·иұЎдҪ“зҺ°пјҢеӣ жӯӨпјҢдҝқжҠӨдј жүҝеҘҪй»„жІіж–ҮеҢ–жҳҜ延з»ӯеҺҶеҸІи®°еҝҶзҡ„еҝ…然иҰҒжұӮпјҢд№ҹжҳҜж–ҮеҢ–ејәеёӮе»әи®ҫзҡ„йҮҚиҰҒи·Ҝеҫ„гҖӮ иҝ‘е№ҙжқҘпјҢдёәжҺЁеҠЁеӣҪ家дёӯеҝғеҹҺеёӮе»әи®ҫпјҢиҙҜеҪ»иҗҪе®һй»„жІіжөҒеҹҹз”ҹжҖҒдҝқжҠӨе’Ңй«ҳиҙЁйҮҸеҸ‘еұ•йҮҚеӨ§еӣҪ家жҲҳз•ҘпјҢд»ҘвҖңдёӯеҚҺе„ҝеҘізҡ„еҜ»ж №д№Ӣең°гҖҒдёӯеҚҺж–ҮжҳҺзҡ„жңқеңЈд№Ӣең°гҖҒдёӯеҚҺж–ҮеҢ–зҡ„дҪ“йӘҢд№Ӣең°гҖҒеӣҪеӯҰж•ҷиӮІзҡ„е®һи·өд№Ӣең°вҖқдёәж”Ҝж’‘пјҢд»ҘвҖңеҚҺеӨҸеҺҶеҸІж–ҮжҳҺдј жүҝеҲӣж–°еҹәең°е…ЁеӣҪйҮҚең°вҖқе»әи®ҫдёәжҖ»зәІзҡ„вҖңеӣӣең°дёҖйҮҚең°вҖқж–ҮеҢ–ејәеёӮжҲҳз•ҘжҲҗдёәйғ‘е·һдҝқжҠӨгҖҒдј жүҝгҖҒејҳжү¬й»„жІіж–ҮеҢ–зҡ„е®һи·өж–№еҗ‘пјҢдёәж–ҮеҢ–ејәеёӮе»әи®ҫи°ұеҶҷж–°зҜҮгҖӮ вҖңй»„жІіиҗҪеӨ©иө°дёңжө·пјҢдёҮйҮҢеҶҷе…ҘиғёжҖҖй—ҙвҖқпјҢеҰӮд»ҠпјҢй»„еёқж•…йҮҢжӢңзҘ–еӨ§е…ёе·Із»ҸжҲҗдёәиҝҷеә§еҹҺеёӮзҡ„ж–ҮеҢ–ж ҮзӯҫпјҢеҗёеј•еӣӣжө·дёӯеҚҺе„ҝеҘіеҜ»ж №жӢңзҘ–пјӣиҝһз»ӯ4е№ҙдёҫеҠһзҡ„еӣӣеұҠвҖңй»„жІіж–ҮеҢ–жңҲвҖқзі»еҲ—жҙ»еҠЁеҸҲдёәиҝҷеә§еҹҺеёӮз•ҷдёӢеӨҡе°‘е’ҢеЈ°дёҺеӨ©зұҒпјӣеҺҡйҮҚзҡ„й»„жІіж–ҮеҢ–и·қзҰ»жҲ‘们并дёҚйҒҘиҝңпјҢеӣ дёәиҖғеҸӨе·Ҙең°дёҺеҚҡзү©йҰҶи—Ҹе°ұеңЁдҪ жҲ‘иә«иҫ№гҖӮеңЁжҺЁеҠЁдј з»ҹж–ҮеҢ–еқҡжҢҒеҲӣйҖ жҖ§иҪ¬еҢ–гҖҒеҲӣж–°жҖ§еҸ‘еұ•пјҢжҺЁеҠЁж–Үж—…дә§дёҡй«ҳиҙЁйҮҸеҸ‘еұ•пјҢзңҹжӯЈжү“йҖ жҲҗдёәж”Ҝжҹұдә§дёҡгҖҒж°‘з”ҹдә§дёҡгҖҒе№ёзҰҸдә§дёҡзҡ„еҺҶеҸІиҠӮзӮ№дёҠпјҢй»„жІіж–ҮеҢ–еҝ…е°ҶеңЁйғ‘е·һз»“еҮәжӣҙдё°зЎ•зҡ„жҲҗжһңпјҢд№ҰеҶҷжӣҙз’Җз’Ёзҡ„иҜ—зҜҮгҖӮ жң¬жҠҘи®°иҖ… е·ҰдёҪжғ жқҺеұ…жӯЈ |