|

| 第T17зүҲпјҡеҹҺжҫң йғ‘е·һж—ҘжҠҘзӨҫжҲҗз«ӢжҡЁгҖҠйғ‘е·һж—ҘжҠҘгҖӢе1/2025-07/01/T17/20250701T17_brief.jpg | дёҠдёҖзүҲ3 4дёӢдёҖзүҲ |

|

||

|

|||||||||||||||

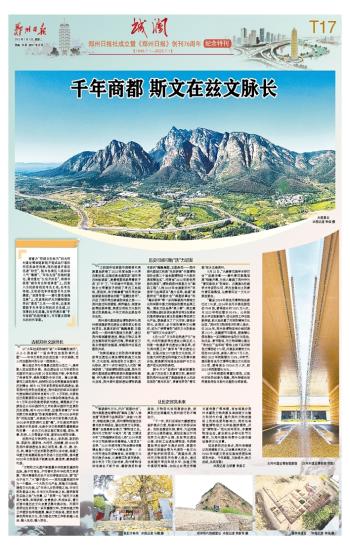

иў«иӘүдёәвҖңд»°йҹ¶ж–ҮеҢ–ж Үе°әвҖқзҡ„еӨ§жІіжқ‘йҒ—еқҖеҚҡзү©йҰҶж–°йҰҶејҖйҰҶиҜ•иҝҗиЎҢйҰ–ж—ҘеҚіиҝҺжқҘеҸӮи§ӮзғӯжҪ®пјҢйў„зәҰйҖҡйҒ“ејҖйҖҡеҗҺиҝ…йҖҹвҖңз§’з©әвҖқпјҢйҰҶеҶ…еҗ„еұ•еҢәдәәжөҒеҰӮз»Үдәәж°”вҖңзҲҶжЈҡвҖқпјӣвҖңжІіжҙӣеҸӨеӣҪвҖқеҸҢж§җж ‘йҒ—еқҖгҖҒйқ’еҸ°йҒ—еқҖвҖңе…¬дј—ејҖж”ҫж—ҘвҖқпјҢе•ҶйғҪд№ҰйҷўиЎ—вҖңеҹҺеёӮиҖғеҸӨдҪ“йӘҢиҜҫе ӮвҖқдёҠпјҢеӣӣйқўе…«ж–№зҡ„жёёе®ўиө¶иөҙиҖғеҸӨе·Ҙең°пјҢеңЁиҖғеҸӨдҪ“йӘҢгҖҒдә’еҠЁжёёжҲҸдёӯдҪ“йӘҢж•°еҚғе№ҙж–ҮжҳҺиө“з»ӯпјӣвҖңдёқи·ҜеҚҺз« вҖ”вҖ”е”җд»Јйқ’иҠұз“·з‘°е®қеұ•вҖқдёҠпјҢе·©еҺҝзӘ‘зҡ„зӮүзҒ«й—ӘиҖҖз•…й”Җдё–з•Ңзҡ„вҖңйқ’иҠұвҖқд№Ӣе…үвҖҰвҖҰйғ‘е·һпјҢиҝҷеә§жүҝиҪҪж•°еҚғе№ҙдёӯеҚҺж–ҮжҳҺзҡ„еҺҶеҸІеҗҚеҹҺпјҢд»Ҙж·ұеҺҡзҡ„ж–ҮеҢ–еә•и•ҙпјҢеҗ‘дё–з•Ңеұ•зӨәзқҖвҖңеҚғе№ҙе•ҶйғҪвҖқзҡ„зӢ¬зү№йӯ…еҠӣпјҢд№ҰеҶҷзқҖж–Үи„үз»өй•ҝзҡ„ж—¶д»ЈеҚҺз« гҖӮ еҸӨйғҪйғ‘е·һж–Үи„үз»өй•ҝ д»ҺвҖңзҒ«иҪҰжӢүжқҘзҡ„еҹҺеёӮвҖқеҲ°вҖңзҒ«иҪҰе”ӨйҶ’зҡ„еҹҺеёӮвҖқпјҢд»Һе°Ҹе°Ҹйғ‘еҺҝеҲ°вҖңдёҖеә§з”ұиҖғеҸӨеҸ‘зҺ°зҡ„е•Ҷд»ЈзҺӢйғҪвҖқвҖ”вҖ”дёӯеҚҺж–ҮжҳҺзҡ„еҺҶеҸІеңЁиҝҷйҮҢдёҖж¬Ўж¬ЎеҲ·ж–°пјҢдё–дәәеҜ№еҸӨйғҪйғ‘е·һзҡ„и®ӨиҜҶдёҖеұӮеұӮж·ұе…ҘгҖӮ еө©еұұең°еҢәдҪңдёәдёӯеӣҪжңҖеҸӨиҖҒзҡ„еұұеіҰд№ӢдёҖпјҢжҳҜж—©жңҹдәәзұ»з”ҹжҙ»зҡ„д№җеӣӯгҖӮе‘Ёиҫ№йҒ—еқҖиҮӘ10дёҮе№ҙеүҚзҡ„ж—§зҹіеҷЁж—¶д»ЈиҮіе…¬е…ғеүҚ20дё–зәӘз»ө延дёҚж–ӯпјҢеӯ•иӮІеҪўжҲҗдәҶдј жүҝжңүеәҸгҖҒй“ҫжқЎе®Ңж•ҙзҡ„дёӯеҚҺж–ҮжҳҺгҖӮеө©еұұдёңйә“гҖҒй»„жІід№Ӣж»Ёзҡ„йғ‘е·һпјҢзӢ¬зү№зҡ„еҢәдҪҚдјҳеҠҝжҗӯе»әиө·е®Ҹйҳ”зҡ„еҺҶеҸІиҲһеҸ°пјҡи·қд»Ҡ10дёҮе№ҙеүҚзҡ„иҚҘйҳіз»ҮжңәжҙһйҒ—еқҖпјҢе°ұжңүйғ‘е·һе…Ҳж°‘зҡ„з”ҹжҙ»з—•иҝ№пјӣйғ‘е·һиҖҒеҘ¶еҘ¶еәҷж—§зҹіеҷЁж—¶д»ЈйҒ—еқҖзЎ®еҲҮиҜҒжҳҺж—©еңЁи·қд»Ҡ3дёҮ~5дёҮе№ҙеүҚпјҢдёӯеҺҹең°еҢәе·Іжңүз№ҒиҚЈзҡ„ж—§зҹіеҷЁж–ҮеҢ–дёҺеӨҚжқӮзҡ„ж –еұ…еҪўжҖҒпјӣи·қд»Ҡ1дёҮе№ҙе·ҰеҸізҡ„ж–°еҜҶжқҺ家жІҹйҒ—еқҖпјҢжё…жҘҡеұ•зӨәдәҶдёӯеҺҹең°еҢәд»Һж—§зҹіеҷЁж—¶д»Јд№Ӣжң«еҗ‘ж–°зҹіеҷЁж—¶д»ЈеҸ‘еұ•зҡ„еҺҶеҸІиҝӣзЁӢпјӣи·қд»Ҡ8000е№ҙеүҚпјҢиҝҷйҮҢжңүиў«иӘүдёәвҖңдёӯеҚҺеҶңиҖ•ж–ҮжҳҺиө·жәҗең°вҖқзҡ„ж–°йғ‘иЈҙжқҺеІ—пјҢиҖҢ5000еӨҡе№ҙеүҚзҡ„вҖңжІіжҙӣеҸӨеӣҪвҖқпјҢеҲҷиў«и§ҶдёәдёӯеҚҺж–ҮжҳҺзҡ„йӣҶеӨ§жҲҗиҖ…пјӣ3600еӨҡе№ҙеүҚзҡ„е•Ҷд»ЈзҺӢйғҪвҖңдәівҖқпјҢдёҚд»…жҳҜдё–з•ҢеҹҺеёӮеҸ‘еұ•еҸІдёӯзҡ„еӯӨдҫӢпјҢд№ҹжҳҜдёӯеҚҺж–ҮжҳҺжҺўжәҗзҡ„йҮҚиҰҒиҪҪдҪ“е’Ңж”Ҝж’‘вҖҰвҖҰеӨҡе…ғж–ҮеҢ–еңЁиҝҷйҮҢжұҮиҒҡдәӨиһҚпјҢж”ҝжІ»гҖҒеҶӣдәӢгҖҒ科жҠҖгҖҒдәәж–ҮзӯүиҜёеӨҡж–№йқўпјҢи°ұеҶҷеҮәеЈ®дёҪзҡ„еҚҺз« гҖӮ еңЁйғ‘е·һиҝҷзүҮзҘһеҘҮзҡ„еңҹең°дёҠпјҢз»ҮжңәжҙһгҖҒиҖҒеҘ¶еҘ¶еәҷгҖҒжқҺ家жІҹгҖҒиЈҙжқҺеІ—гҖҒеӨ§жІіжқ‘гҖҒеҸӨеҹҺеҜЁпјҢеҲ°3600е№ҙзҡ„йғ‘е·һе•ҶеҹҺйҒ—еқҖеҸҠе…¶д№ӢеҗҺзҡ„е‘ЁгҖҒз§ҰгҖҒжұүгҖҒе”җгҖҒе®ӢгҖҒе…ғгҖҒжҳҺгҖҒжё…еҗ„дёӘеҺҶеҸІж—¶жңҹзҡ„йҒ—еӯҳд»ҺжңӘдёӯж–ӯпјҢж¶өзӣ–дәҶеҚҺеӨҸж–ҮжҳҺиө·жәҗеҲ°зҺ°еҪ“д»Јзҡ„еҗ„дёӘеҺҶеҸІж—¶жңҹпјҢжҳҜеҚҺеӨҸ5000е№ҙж–ҮжҳҺиҝһз»өдёҚж–ӯжңҖе…ЁйқўгҖҒжңҖиҝһиҙҜгҖҒжңҖе…ёеһӢзҡ„д»ЈиЎЁгҖӮ вҖңж–Үзү©е’Ңж–ҮеҢ–йҒ—дә§жүҝиҪҪзқҖдёӯеҚҺж°‘ж—Ҹзҡ„еҹәеӣ е’ҢиЎҖи„үпјҢжҳҜдёҚеҸҜеҶҚз”ҹгҖҒдёҚеҸҜжӣҝд»Јзҡ„дёӯеҚҺдјҳз§Җж–ҮжҳҺиө„жәҗгҖӮвҖқйғ‘е·һиҫүз…Ңзҡ„еҺҶеҸІдёҚд»…д»…еҒңз•ҷеңЁиҝҮеҺ»пјҢжӣҙвҖңжҙ»вҖқеҢ–дәҺеҪ“дёӢгҖҒвҖңзҒ«вҖқзҲҶдәҺзҺ°д»ЈвҖ”вҖ”жҲ‘еёӮжіЁйҮҚжҠҠеҹҺеёӮдҪңдёәдёҖдёӘж•ҙдҪ“гҖҒдёҖдёӘеӨ§зҡ„ж–ҮеҢ–дә§е“ҒпјҢжўізҗҶж–ҮеҢ–и„үз»ңпјҢжҸҗзӮјж–ҮеҢ–еҶ…ж¶өпјҢд»ҘвҖңдёӯеҚҺе„ҝеҘізҡ„еҜ»ж №д№Ӣең°гҖҒдёӯеҚҺж–ҮжҳҺзҡ„жңқеңЈд№Ӣең°гҖҒдёӯеҚҺж–ҮеҢ–зҡ„дҪ“йӘҢд№Ӣең°гҖҒеӣҪеӯҰж•ҷиӮІзҡ„е®һи·өд№Ӣең°вҖқдёәж”Ҝж’‘пјҢд»Ҙ вҖңдёӨеёҰдёҖеҝғвҖқеҹҺеёӮж–ҮеҢ–ж јеұҖдёәйӘЁжһ¶пјҢдёІзҸ жҲҗй“ҫгҖҒе…ЁжҷҜеұ•зӨәгҖҒеҪўжҲҗдҪ“зі»пјҢзқҖеҠӣжү“йҖ дёӯеӣҪеҺҶеҸІж–ҮеҢ–е…ЁжҷҜејҸйӣҶдёӯеұ•зӨәең°гҖӮеёӮ委еёӮж”ҝеәңиҝҳе…ҲеҗҺеҚ°еҸ‘дёҖзі»еҲ—йҮҚиҰҒж–Ү件пјҢж”ҜжҢҒеҠ ејәж–Үзү©е·ҘдҪңжӣҙеҘҪең°еҜ»ж №жәҜжәҗгҖҒжҸӯзӨәж–ҮжҳҺи„үз»ңпјҢжӣҙеҘҪең°дј жүҝдјҳз§Җдј з»ҹж–ҮеҢ–пјҢжңүеҠӣжҺЁеҠЁж–Үзү©е·ҘдҪңз§ҜжһҒиһҚе…ҘзӨҫдјҡгҖҒиһҚе…Ҙз”ҹжҖҒгҖҒиһҚе…Ҙж°‘з”ҹгҖӮ еҺҶеҸІеҸҜж„ҹеҸҜи§ҰвҖңжҙ»вҖқеҠӣиҝёеҸ‘ вҖңд№ӢеүҚе°ұеҗ¬иҜҙе•ҶйғҪд№ҰйҷўиЎ—е•Ҷд»Јиҙөж—Ҹеў“ең°иҺ·еҫ—дәҶ2023е№ҙеәҰе…ЁеӣҪеҚҒеӨ§иҖғеҸӨж–°еҸ‘зҺ°пјҢиҝҷйҮҢиҝҳжҳҜе…ЁеӣҪйҰ–家вҖҳеҹҺеёӮиҖғеҸӨдҪ“йӘҢиҜҫе ӮвҖҷпјҢи¶ҒзқҖеҒҮжңҹжҲ‘е°ұеёҰзқҖеӯ©еӯҗжқҘвҖҳжү“еҚЎвҖҷдәҶгҖӮвҖқд»Ҡе№ҙз«ҜеҚҲиҠӮжңҹй—ҙпјҢеёӮж°‘жқЁеҘіеЈ«еёҰзқҖеӯ©еӯҗиө¶еҲ°дәҶиҖғеҸӨе·Ҙең°зҺ°еңәпјҢзӯҫеҲ°еҗҺпјҢжҜҚеӯҗдҝ©жӢҝзқҖвҖңеҹҺеёӮиҖғеҸӨдҪ“йӘҢиҜҫе ӮзҺ°еңәжёёеҫ„ж”»з•ҘвҖқвҖңе®қи—Ҹд»»еҠЎд№ҰвҖқпјҢејҖеҗҜдәҶеҹҺеёӮиҖғеҸӨиҜҫе Ӯзҡ„дҪ“йӘҢд№Ӣж—…вҖ”вҖ”йғ‘е·һйҖҡиҝҮ科жҠҖиөӢиғҪгҖҒи·Ёз•ҢиһҚеҗҲгҖҒж·ұеәҰдҪ“йӘҢзӯүеҲӣж–°дёҫжҺӘпјҢжҺўзҙўеҮәдј з»ҹж–ҮеҢ–зҺ°д»ЈиЎЁиҫҫзҡ„ж–°и·Ҝеҫ„пјҢеҚғе№ҙж–ҮжҳҺз”ұжӯӨз„•еҸ‘еӨәзӣ®з”ҹжңәгҖӮ йғ‘е·һе•Ҷд»ЈйғҪеҹҺйҒ—еқҖеҚҡзү©йҷўдҪңдёәйғ‘е·һе•ҶеҹҺеӣҪ家иҖғеҸӨйҒ—еқҖе…¬еӣӯзҡ„ж ёеҝғж Үеҝ—жҖ§йЎ№зӣ®пјҢе…¶еҹәжң¬йҷҲеҲ—вҖңе·Қе·ҚдәійғҪ зҺӢйғҪе…ёиҢғвҖ”вҖ”йғ‘е·һе•Ҷд»ЈйғҪеҹҺж–ҮжҳҺеұ•вҖқпјҢйҖҡиҝҮйғ‘е·һе•ҶеҹҺйҮҚиҰҒйҒ—иҝ№гҖҒзІҫе“Ғж–Үзү©д»ҘеҸҠиҖғеҸӨеҸ‘жҺҳе’Ңз ”з©¶дҝқжҠӨеҺҶзЁӢпјҢеёҰйўҶж•°зҷҫдёҮи§Ӯдј—з©ҝи¶Ҡж—¶з©әйҡ§йҒ“пјҢйўҶз•Ҙйғ‘е·һиҝҷеә§еҸӨйғҪзҡ„йЈҺйҮҮгҖӮ вҖңеҰӮжһңиҜҙе»әи®ҫд№ӢеҲқзҡ„йғ‘е·һе•ҶеҹҺеӣҪ家иҖғеҸӨйҒ—еқҖе…¬еӣӯеҸҠеҚҡзү©йҷўжҳҜж–ҮеҢ–еңәжүҖгҖҒж–ҮеҢ–з©әй—ҙпјҢеҲ°зҺ°еңЁзҡ„ж–ҮеҢ–зӘ—еҸЈгҖҒж–ҮеҢ–ж ҮиҜҶпјҢеҶҚдёӢдёҖжӯҘе®ғе°ҶжҲҗдёәдәә们зҡ„вҖҳзІҫзҘһ家еӣӯвҖҷгҖӮвҖқиҜҙеҲ°еҚҡзү©йҷўзҡ„иҝҗиҗҘпјҢйғ‘е·һеёӮе•Ҷд»ЈйғҪеҹҺйҒ—еқҖеҚҡзү©йҷўйҷўй•ҝйғӯзЈҠж·ұжңүж„ҹи§ҰпјҡдҪңдёәйӣҶдёӯеұ•зӨәж—©е•Ҷж–ҮжҳҺзҡ„дё“йўҳж–ҮеҢ–з©әй—ҙпјҢйғ‘е·һе•Ҷд»ЈйғҪеҹҺйҒ—еқҖеҚҡзү©йҷўеҹәжң¬йҷҲеҲ—вҖңе·Қе·ҚдәійғҪпјҢзҺӢйғҪе…ёиҢғвҖ”вҖ”йғ‘е·һе•Ҷд»ЈйғҪеҹҺж–ҮжҳҺеұ•вҖқе…ҲеҗҺиҺ·еҫ—вҖңдёӯеӣҪеҚҡзү©йҰҶеҚҸдјҡ第дәҢеҚҒеұҠе…ЁеӣҪеҚҡзү©йҰҶеҚҒеӨ§йҷҲеҲ—еұ•и§ҲзІҫе“ҒеҘ–вҖқгҖҒжІіеҚ—зңҒвҖң2022е№ҙеәҰдјҳз§ҖйҷҲеҲ—еұ•и§ҲвҖқпјӣеҚҡзү©йҷўйғ‘е·һе•ҶйғҪж–ҮеҢ–вҖңи§Јз Ғе·ҘзЁӢвҖқе…ҘйҖү2025е№ҙе…ЁеӣҪж–°ж—¶д»ЈвҖңз»Ҳиә«еӯҰд№ е“ҒзүҢйЎ№зӣ®вҖқжҺЁд»ӢеҗҚеҚ•пјҢж¶өзӣ–вҖңе•ҶйғҪи®ІеқӣвҖқвҖңе•ҶйғҪжІҷйҫҷвҖқвҖңе•ҶйғҪж•…дәӢдјҡвҖқе’ҢвҖңдәід№җз ”еӯҰвҖқзӯүдёҖзі»еҲ—и§ЈиҜ»йғ‘е·һе•ҶеҹҺж–ҮеҢ–е’Ңж—©жңҹдёӯеӣҪж–ҮжҳҺж №и„үзҡ„жғ ж°‘е“ҒзүҢе·ҘзЁӢгҖӮзҫҺйЈҹж–ҮеҲӣе“ҒзүҢвҖңе•Ҷе°ҸйІңвҖқгҖҒе•Ҷдё»йўҳзі»еҲ—иҲһеҸ°еү§гҖҠжұӨйўӮгҖӢгҖҠжЎ‘жһ—зҘҲйӣЁгҖӢеҸҠзҫҺйЈҹжІүжөёеӨңжёёдҪ“йӘҢгҖҠе•ҶзҺӢзҡ„зӣӣе®ҙгҖӢзӯүдјҳиҙЁж–ҮеҢ–дә§е“ҒпјҢжӣҙжҳҜж»Ўи¶ідәҶе№ҝеӨ§еёӮж°‘гҖҒжёёе®ўеӨҡж ·еҢ–гҖҒеӨҡеұӮж¬ЎгҖҒеӨҡж–№йқўзҡ„зІҫзҘһж–ҮеҢ–йңҖжұӮпјҢжҲҗдёәе№ҝеҸ—иөһиӘүзҡ„вҖңеҹҺеёӮж–ҮеҢ–зҡ„ж–°ең°ж ҮвҖқвҖңеҹҺеёӮж–ҮеҢ–дјҡе®ўеҺ…вҖқгҖӮ 6жңҲ14ж—ҘвҖңж–ҮеҢ–е’ҢиҮӘ然йҒ—дә§ж—ҘвҖқеҪ“еӨ©пјҢеӨ§жІіжқ‘еӣҪ家иҖғеҸӨйҒ—еқҖе…¬еӣӯжӯЈејҸе…ҘеҲ—ж–°дёҖжү№еӣҪ家иҖғеҸӨйҒ—еқҖе…¬еӣӯеҗҚеҚ•пјҢжҲҗдёәйғ‘е·һ第дёүеӨ„вҖңеӣҪеӯ—еҸ·вҖқиҖғеҸӨйҒ—еқҖе…¬еӣӯгҖӮиҝҷеә§еҚ ең°2373дә©зҡ„ж–ҮеҢ–з©әй—ҙпјҢдёҚд»…жҳҜеӨ§жІіжқ‘йҒ—еқҖе’Ңд»°йҹ¶ж–ҮеҢ–зҡ„йӣҶдёӯеұ•зӨәең°пјҢжӣҙжҳҜй»„жІіжөҒеҹҹз”ҹжҖҒдҝқжҠӨдёҺж–ҮеҢ–йҒ—дә§жҙ»еҢ–еҲ©з”Ёзҡ„е…ёиҢғгҖӮ жӣҙд»ӨдёҚе°‘вҖңиҖҒйғ‘е·һвҖқж„ҹеҲ°жғҠе–ңзҡ„жҳҜпјҢйҷӨдәҶеҺҶеҸІжӮ д№…зҡ„еӨҸе•Ҷж–ҮжҳҺпјҢе”җе®Ӣж—¶жңҹзҡ„йғ‘е·һд№ҹеҲӣйҖ дәҶз“·еҷЁзғ§йҖ еҸІдёҠж— жі•еҝҪи§Ҷзҡ„вҖңй«ҳе…үж—¶еҲ»вҖқпјҢдә«иӘүдё–з•Ңзҡ„вҖңйқ’иҠұз“·вҖқж•…д№ЎжӯЈжҳҜйғ‘е·һгҖӮ 5жңҲ23ж—ҘпјҢвҖңеӨ§е”җйқ’иҠұз“·еӯҰжңҜз ”и®ЁдјҡвҖқвҖңдёқи·ҜеҚҺз« вҖ”вҖ”е”җд»Јйқ’иҠұз“·з‘°е®қеұ•вҖқзӣёз»§ејҖ幕пјҢдёәдё–дәәжҸӯжҷ“дәҶйғ‘е·һдҪңдёәвҖңйқ’иҠұз“·ж•…д№ЎвҖқзҡ„йқўзәұгҖӮдә‘йӣҶеӣҪеҶ…жқғеЁҒеӯҰжңҜ专家зҡ„и®ӨеҸҜгҖҒиҖғеҸӨеҸ‘жҺҳеҮәеңҹзҡ„е”җд»Јйқ’иҠұз“·з‘°е®қпјҢи®©е”җйқ’иҠұиҝҷдёҖж–ҮеҢ–IPз„•еҸ‘ж–°з”ҹгҖӮ вҖңжҲӘиҮі2024е№ҙеә•е…ЁеёӮеҚҡзү©йҰҶжҖ»ж•°е·Іиҫҫ116家пјҢ2024е№ҙе…ЁеёӮејҖеұ•зӨҫж•ҷжҙ»еҠЁ7845еңәпјҢжҺҘеҫ…и§Ӯдј—зәҰ1081дёҮдәәж¬ЎпјҢдёҺ2023е№ҙзӣёжҜ”еўһй•ҝ50.8%гҖӮе…¬е…ұжңҚеҠЎж°ҙе№іе®һзҺ°ж–°жҸҗеҚҮгҖҒжҙ»еҢ–еҲ©з”Ёе·ҘдҪңе®һзҺ°ж–°зӘҒз ҙпјҢжһҒеӨ§ең°дё°еҜҢдәҶеёӮж°‘зҡ„зІҫзҘһж–ҮеҢ–з”ҹжҙ»гҖӮвҖқйғ‘е·һеёӮж–Үзү©еұҖжңүе…іиҙҹиҙЈдәәиЎЁзӨәпјҢд»…2024е№ҙпјҢйғ‘е·һеҗ„еҚҡзү©йҰҶдёҫеҠһдёҙж—¶еұ•и§Ҳ312дёӘпјӣеңЁйҮҚиҰҒиҠӮж—Ҙжңҹй—ҙпјҢжӣҙжҳҜзІҫеҝғзӯ–еҲ’жҺЁеҮәдёҖзі»еҲ—зІҫеҪ©зә·е‘Ҳзҡ„ж–ҮеҢ–жҙ»еҠЁпјҢеҰӮе…ғж—ҰгҖҒжҳҘиҠӮжңҹй—ҙпјҢеёӮж–Үзү©еұҖзІҫеҝғжҺЁеҮәвҖңеҜ»йҫҷи®°вҖқвҖңе“Ғе№ҙе‘івҖқзӯүзәҝдёҠзәҝдёӢзі»еҲ—зү№иүІж–ҮеҚҡжҙ»еҠЁ172йЎ№пјҢејҖеұ•еҗ„зұ»жғ ж°‘ж–ҮеҢ–жҙ»еҠЁ880еӨҡеңәпјҢеҸӮи§Ӯдәәж•°56.7дёҮдәәж¬ЎпјҢзӣёжҜ”2023е№ҙеҗҢжңҹеўһй•ҝ130%пјӣдёӯз§ӢиҠӮгҖҒеӣҪеәҶжңҹй—ҙе…ЁеёӮж–ҮеҚҡеҚ•дҪҚжҺЁеҮәж–ҮеҢ–жҙ»еҠЁ216йЎ№пјҢжҺҘеҫ…и§Ӯдј—158.66дёҮдәәж¬ЎпјҢиҫғ2023е№ҙеҗҢжңҹеўһй•ҝ98%гҖӮ д»ҘеҚғе№ҙе•ҶйғҪзҡ„еҺҡйҮҚдёәеә•иүІпјҢд»ҘзҺ°д»Јж—¶е°ҡзҡ„еҲӣж–°дёә笔и§ҰпјҢйғ‘е·һжҢҒз»ӯеҗ‘дё–з•Ңеұ•зҺ°дј з»ҹдёҺзҺ°д»ЈдәӨиһҚзҡ„еЈ®дёҪз”»еҚ·гҖӮ и®©еҺҶеҸІз…§дә®жңӘжқҘ и§ЈиҜ»е•Ҷд»Јж–ҮеҢ–пјҢејҖеҠһвҖңе•ҶйғҪжІҷйҫҷвҖқпјҢйғ‘е·һе•ҶйғҪйҒ—еқҖеҚҡзү©йҷўвҖңи§Јз Ғе·ҘзЁӢвҖқе…ҘйҖүе…ЁеӣҪвҖңз»Ҳиә«еӯҰд№ е“ҒзүҢйЎ№зӣ®вҖқпјӣдҪ“йӘҢVRжҠҖжңҜпјҢз©ҝи¶Ҡдёқз»ёд№Ӣж—…пјҢйғ‘е·һеҚҡзү©йҰҶйҖҡиҝҮеҲӣж„ҸдёҺжҠҖжңҜзӣёз»“еҗҲпјҢиҫ“еҮәдјҳиҙЁж–ҮеҢ–дҫӣз»ҷпјҢе–ңжҸҗвҖңе…ЁеӣҪжңҖе…·еҲӣж–°еҠӣвҖқеҚҡзү©йҰҶд№ӢеҗҚпјӣйғ‘е·һеёӮж–Үзү©еұҖвҖңд»Ҡе®өжңҲвҖҳйғ‘вҖҷеңҶ ж–ҮеҚҡиҜқдёӯз§ӢвҖқж–Үзү©иһҚеӘ’дҪ“жҙ»еҠЁе…ҘйҖүвҖң2025е№ҙеәҰдёӯеҚҺж–Үзү©ж–°еӘ’дҪ“дј ж’ӯзІҫе“Ғе…ҘеӣҙйЎ№зӣ®вҖқеҗҚеҚ•гҖҒвҖң2025е№ҙеәҰжІіеҚ—ж–Үзү©е…ЁеӘ’дҪ“дј ж’ӯзІҫе“ҒжҺЁд»Ӣжҙ»еҠЁвҖқеҚҒеӨ§зІҫе“ҒеҗҚеҚ•вҖҰвҖҰд»ҺеӨ§жІіжқ‘йҒ—еқҖзҡ„иҚЈиҖҖжҷӢзә§пјҢеҲ°е•ҶйғҪж–ҮеҢ–зҡ„жІүжөёејҸдҪ“йӘҢпјӣд»Һе”җйқ’иҠұзҡ„ж•°еӯ—з„•ж–°пјҢеҲ°дёӯз§ӢжңҲдёӢзҡ„ж–Үи„үдј жүҝпјҢйғ‘е·һеҚҡзү©йҰҶеңәйҰҶе»әи®ҫдёҚж–ӯеҚҮзә§гҖҒйҮҚзЈ…еұ•и§ҲиҪ®з•Әзҷ»еңәгҖҒж–Үзү©жҙ»еҢ–еҲ©з”ЁжҺЁйҷҲеҮәж–°пјҢж·ұеҺҡзҡ„еҺҶеҸІеә•и•ҙжҲҗдёәйғ‘е·һеүҚиЎҢзҡ„дёҚз«ӯеҠЁеҠӣгҖӮ вҖңдёӢдёҖжӯҘпјҢжҲ‘们иҝҳе°ҶеҠ еӨ§йҮҚиҰҒйҒ—еқҖдҝқжҠӨеұ•зӨәеҠӣеәҰпјҢжһ„е»әдёӯеҚҺж–ҮжҳҺж ҮиҜҶдҪ“зі»гҖӮеҰӮеҚҸеҠ©жҺЁиҝӣй•ҝеҹҺгҖҒй»„жІігҖҒеӨ§иҝҗжІіеӣҪ家ж–ҮеҢ–е…¬еӣӯзҡ„е»әи®ҫпјҢи°ӢеҲ’е®һж–Ҫд»ҘжұҙжІідё–з•Ңж–ҮеҢ–йҒ—дә§е…¬еӣӯгҖҒдёңиөөиҖғеҸӨйҒ—еқҖе…¬еӣӯгҖҒзәәз»Үе·ҘдёҡйҒ—еқҖеҚҡзү©йҰҶгҖҒд№ҰйҷўиЎ—еў“ең°иҖғеҸӨдҝқжҠӨдёҺеұ•зӨәеҲ©з”ЁгҖҒе•ҶйғҪдёӯиҪҙзәҝж–Үж—…иһҚеҗҲзӯүдёәд»ЈиЎЁзҡ„дёҖжү№ж–ҮеҢ–йҒ—дә§дҝқжҠӨеҲ©з”ЁйЎ№зӣ®гҖӮвҖқеұ•жңӣжңӘжқҘпјҢйғ‘е·һеёӮж–Үзү©еұҖжңүе…іиҙҹиҙЈдәәиЎЁзӨәпјҢйҖҡиҝҮе…ЁйқўжҸҗеҚҮиҖғеҸӨз§‘з ”ж°ҙе№ігҖҒеҠ ејәж–Үзү©д»·еҖјз ”究йҳҗйҮҠгҖҒеҠ еҝ«е…¬дј—иҖғеҸӨдј ж’ӯдёҺе®Јдј жҺЁе№ҝзӯүдёҫжҺӘпјҢе°Ҷе…Ёйқўеұ•зӨәйғ‘е·һдё°еҜҢзҡ„ж–Үзү©иө„жәҗеҸҠе…¶зӢ¬зү№ж–ҮеҢ–йӯ…еҠӣе’Ңж—¶д»Јд»·еҖјпјҢжҸҗеҚҮйғ‘е·һж–Үзү©еңЁеӣҪйҷ…дёҠзҡ„зҹҘеҗҚеәҰе’ҢеҪұе“ҚеҠӣпјӣеҗҢж—¶д№ҹе°ҶеўһејәеҚҡзү©йҰҶж–ҮеҢ–дҫӣз»ҷжҸҗиҙЁеўһж•ҲпјҢејҖеҸ‘вҖңеҚҡзү©йҰҶ+вҖқжҙ»еҢ–еҲ©з”ЁйЎ№зӣ®пјҢдё°еҜҢеҚҡзү©йҰҶдёҡжҖҒпјҢж»Ўи¶ізҫӨдј—еӨҡж ·еҢ–зҡ„иҠӮж—ҘйңҖжұӮпјҢдёәйғ‘е·һеӣҪйҷ…ж¶Ҳиҙ№дёӯеҝғеҹҺеёӮе»әи®ҫжҸҗдҫӣж–ҮеҢ–ж”Ҝж’‘гҖӮ з«ҷеңЁж–°зҡ„еҺҶеҸІиө·зӮ№пјҢйғ‘е·һе°Ҷ继з»ӯд»Ҙ科жҠҖиөӢиғҪж–ҮеҢ–пјҢд»ҘеҲӣж„ҸзӮ№дә®еҺҶеҸІпјҢи®©5000е№ҙеҚҺеӨҸж–ҮжҳҺеңЁиҝҷйҮҢз»Ҫж”ҫжӣҙеҠ з»ҡдёҪзҡ„е…үеҪ©гҖӮеҚғе№ҙе•ҶйғҪпјҢж–Үи„үз»өй•ҝпјӣж–Ҝж–ҮеңЁе…№пјҢжңӘжқҘеҸҜжңҹпјҒ жң¬жҠҘи®°иҖ… е·ҰдёҪж…§ жқҺеұ…жӯЈ |