|

| 第T21зүҲпјҡеҹҺжҫң йғ‘е·һж—ҘжҠҘзӨҫжҲҗз«ӢжҡЁгҖҠйғ‘е·һж—ҘжҠҘгҖӢе1/2025-07/01/T21/20250701T21_brief.jpg | дёҠдёҖзүҲ3 4дёӢдёҖзүҲ |

|

||

|

|||||||||||||||

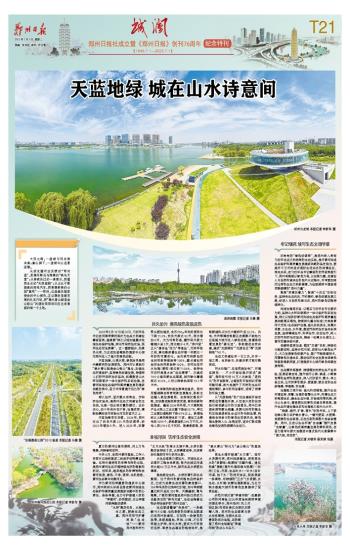

еӨ§жІід№Ӣз•”пјҢдёҖеә§еҹҺдёҺжІіе…ұиҚЈе…ұзҫҺпјӣеө©еұұи„ҡдёӢпјҢдёҖеә§еҹҺдёҺеұұиҝҪйқ’йҖҗз»ҝгҖӮ д»ҺжңӢеҸӢеңҲеҸёз©әи§ҒжғҜзҡ„вҖңйғ‘е·һи“қвҖқпјҢеҲ°й»„жІіз•”зҷҫйёҹзҝ”йӣҶзҡ„вҖңеҖҷйёҹеӨ©е ӮвҖқпјӣд»Һз©ҝеҹҺиҖҢиҝҮзҡ„дёҖжё жё…ж°ҙпјҢеҲ°и“¬еӢғз”ҹй•ҝзҡ„вҖңж— еәҹз»ҶиғһвҖқпјӣд»ҺеҚ жҜ”дёҚж–ӯжҸҗй«ҳзҡ„зәҜз”өжұҪиҪҰпјҢеҲ°жӣҙз»ҝжӣҙзҫҺзҡ„е…¬еӣӯвҖңж°§еҗ§вҖқвҖҰвҖҰйғ‘е·һпјҢиҝҷеә§иӮ©иҙҹеӣҪ家дҪҝе‘Ҫзҡ„дёӯеҝғеҹҺеёӮпјҢжӯЈд»Ҙз»ҝиүІдҪҺзўіеҸ‘еұ•зҡ„жүҺе®һиЎҢеҠЁпјҢжҠҠвҖңз»ҝж°ҙйқ’еұұе°ұжҳҜйҮ‘еұұ银еұұвҖқзҡ„зҗҶеҝөж·ұж·ұеҲ»еҚ°еңЁеҸӨиҖҒе•ҶйғҪзҡ„жҜҸдёҖеҜёеңҹең°гҖӮ жҢҒд№…жІ»жұЎ ж“Ұдә®з»ҝиүІеҸ‘еұ•еә•иүІ 2025е№ҙ5жңҲ19ж—ҘиҮі20ж—ҘпјҢд№ иҝ‘е№іжҖ»д№Ұи®°еңЁжІіеҚ—иҖғеҜҹж—¶еҶҚж¬Ўдёәз”ҹжҖҒж–ҮжҳҺе»әи®ҫж“ҳз”»и“қеӣҫпјҢејәи°ғиҰҒвҖңжҢҒд№Ӣд»ҘжҒ’еҠ ејәйҮҚзӮ№жөҒеҹҹз”ҹжҖҒдҝқжҠӨжІ»зҗҶпјҢж·ұеҢ–жұЎжҹ“йҳІжІ»ж”»еқҡпјҢзӯ‘зүўз”ҹжҖҒе®үе…ЁеұҸйҡңвҖқгҖӮиҝҷдёҖйҮҚиҰҒжҢҮзӨәпјҢеҰӮжҳҘйЈҺеҢ–йӣЁпјҢдёәжӯЈеңЁеҠ йҖҹеҙӣиө·зҡ„еӣҪ家дёӯеҝғеҹҺеёӮйғ‘е·һжіЁе…ҘдәҶејәеӨ§зҡ„з»ҝиүІеҠЁиғҪгҖӮ еӨ©и“қең°з»ҝпјҢеұұзҫҺж°ҙзҫҺпјҢз»ҝиүІе§Ӣз»ҲжҳҜйғ‘е·һжңҖйІңжҳҺзҡ„еҸ‘еұ•еә•иүІгҖӮйғ‘е·һеёӮи®Өзңҹи·өиЎҢвҖңз»ҝж°ҙйқ’еұұе°ұжҳҜйҮ‘еұұ银еұұвҖқзҗҶеҝөпјҢеҠ ејәз”ҹжҖҒзҺҜеўғдҝқжҠӨпјҢеқҡжҢҒз»ҝиүІдҪҺзўіеҸ‘еұ•пјҢжҢҒз»ӯж·ұе…Ҙжү“еҘҪжұЎжҹ“йҳІжІ»ж”»еқҡжҲҳпјҢз»ҹзӯ№жҺЁиҝӣеұұж°ҙжһ—з”°ж№–иҚүжІҷдёҖдҪ“еҢ–дҝқжҠӨе’Ңзі»з»ҹжІ»зҗҶпјҢеңЁй»„жІіжөҒеҹҹз”ҹжҖҒдҝқжҠӨе’Ңй«ҳиҙЁйҮҸеҸ‘еұ•зҡ„еӣҪ家жҲҳз•Ҙе®ҸеӣҫдёӯпјҢеҘӢеҠӣд№ҰеҶҷзқҖеұһдәҺиҮӘе·ұзҡ„вҖңз»ҝиүІдј еҘҮвҖқгҖӮ жҢҒд№…жІ»жұЎпјҢи“қеӨ©зў§ж°ҙжҲҗеёёжҖҒгҖӮжұЎжҹ“йҳІжІ»ж”»еқҡжҲҳпјҢжҳҜйғ‘е·һз”ҹжҖҒж–ҮжҳҺе»әи®ҫзҡ„дё»жҲҳеңәпјҢд№ҹжҳҜдёҖеңәеҝ…йЎ»жү“иөўзҡ„зЎ¬д»—гҖӮиҝҷд»ҪеҶіеҝғпјҢиҝ‘еҚҒе№ҙжқҘзҹўеҝ—дёҚ移пјҢжІ»зҗҶжҲҗж•ҲпјҢжё…жҷ°ең°й•ҢеҲ»еңЁеёӮж°‘жҠ¬еӨҙеҸҜи§Ғзҡ„и“қеӨ©д№ӢдёҠпјҡ еӨ©и“қең°з»ҝжңүзӣ®е…ұзқ№гҖӮ2024е№ҙпјҢйғ‘е·һдәӨеҮәдәҶдјҳиүҜеӨ©ж•°231еӨ©зҡ„жҲҗз»©еҚ•пјҢиҫғ2023е№ҙеўһеҠ 5еӨ©гҖӮиҝӣе…Ҙ2025е№ҙпјҢж”№е–„еҠҝеӨҙжӣҙеҠ ејәеҠІпјҢе…ЁеёӮPM2.5е№ҙеқҮжө“еәҰеҗҢжҜ”дёӢйҷҚ11.2%пјҢдјҳиүҜеӨ©ж•°иҫҫ92еӨ©пјҢеҗҢжҜ”еўһеҠ 6еӨ©гҖӮе°ӨдёәеҸҜиҙөзҡ„жҳҜпјҢйҮҚжұЎжҹ“еӨ©ж•°еӨ§е№…еҮҸе°‘иҮі3еӨ©пјҢеҗҢжҜ”еҮҸе°‘4еӨ©гҖӮвҖңйғ‘е·һи“қвҖқжӯЈд»ҺвҖңеҘўдҫҲе“ҒвҖқеҸҳдёәвҖңеёёеӨҮе“ҒвҖқпјҢеёӮж°‘е‘јеҗёд№Ӣй—ҙпјҢзңҹеҲҮж„ҹеҸ—зқҖз”ҹжҖҒзҺҜеўғдёҖе№ҙжӣҙжҜ”дёҖе№ҙеҘҪзҡ„еҸҜе–ңеҸҳеҢ–гҖӮе…ЁеёӮеҸ—жұЎжҹ“иҖ•ең°е®үе…ЁеҲ©з”ЁзҺҮжҢҒз»ӯдҝқжҢҒ100%пјӣйҮҚзӮ№е»әи®ҫз”Ёең°е®үе…ЁеҲ©з”ЁзҺҮдҝқжҢҒ100%гҖӮеҶңжқ‘з”ҹжҙ»жұЎж°ҙжІ»зҗҶпјҲз®ЎжҺ§пјүзҺҮиҫҫеҲ°71.04%гҖӮдҝқжҢҒе…ЁеёӮеҶңжқ‘й»‘иҮӯж°ҙдҪ“вҖңеҠЁжҖҒжё…йӣ¶вҖқгҖӮе·Іе»әжҲҗ76.5е…¬йҮҢжІҝй»„з”ҹжҖҒе»ҠйҒ“пјҢеҹҺеёӮз»ҝеҢ–иҰҶзӣ–зҺҮиҫҫ41.6%пјҢдәәеқҮе…¬еӣӯз»ҝең°йқўз§Ҝ15.3е№іж–№зұігҖӮ е…Ёйқўз»ҝиүІиҪ¬еһӢеҸ‘еұ•еҫӢеҠЁејәеҠІгҖӮйғ‘е·һе®Ңж•ҙеҮҶзЎ®е…ЁйқўиҙҜеҪ»ж–°еҸ‘еұ•зҗҶеҝөпјҢз§ҜжһҒдё»еҠЁиһҚе…Ҙж–°еҸ‘еұ•ж јеұҖгҖӮе…Ёйқўж·ҳжұ°иҗҪеҗҺдә§иғҪпјҢеҠ еҝ«жҺЁиҝӣи¶…дҪҺжҺ’ж”ҫж”№йҖ пјҢз»ҝиүІдҪҺзўіиҪ¬еһӢжҸҗйҖҹгҖӮжҲӘиҮі2024е№ҙе№ҙеә•пјҢе…ӯеӨ§й«ҳиҖ—иғҪдә§дёҡеҚ 规дёҠе·ҘдёҡжҜ”йҮҚдёӢйҷҚиҮі20.7%пјҢеҚ•дҪҚе·ҘдёҡеўһеҠ еҖјиғҪиҖ—дёӢйҷҚ4.5%д»ҘдёҠгҖӮж–°еўһзңҒзә§д»ҘдёҠз»ҝиүІеҲ¶йҖ дҪ“зі»77家гҖӮе»әи®ҫе·Ҙдёҡеҫ®з”өзҪ‘1055дёӘпјҢж–°иғҪжәҗиЈ…жңә294дёҮеҚғз“ҰпјҢеӨ–з”өе…Ҙйғ‘276.9дәҝеҚғз“Ұж—¶гҖӮжҚ®жңҖж–°ж•°жҚ®пјҢж–°иғҪжәҗиЈ…жңәеҚ жҜ”е·ІеӨ§е№…и·ғеҚҮиҮі22.2%гҖӮйЈҺз”өгҖҒе…үдјҸзӯүжё…жҙҒиғҪжәҗжӯЈеңЁжәҗжәҗдёҚж–ӯең°дёәиҝҷеә§и¶…еӨ§еҹҺеёӮжіЁе…Ҙз»ҝиүІеҠЁиғҪпјҢжҳҫи‘—йҷҚдҪҺзқҖеҸ‘еұ•зҡ„вҖңзўіи¶іиҝ№вҖқгҖӮз§ҜжһҒжҺЁеҠЁе…Ёж°‘е…ұе»әпјҢе»әжҲҗвҖңж— еәҹе•ҶеңәвҖқвҖңж— еәҹзӨҫеҢәвҖқзӯүвҖңж— еәҹз»ҶиғһвҖқ741дёӘгҖӮ з”ҹжҖҒж–ҮжҳҺе»әи®ҫйқһдёҖж—Ҙд№ӢеҠҹпјҢдәҰйқһдёҖеҹҹд№ӢиҙЈгҖӮе…Ёж°‘еҸӮдёҺгҖҒе…ұе»әе…ұдә«жүҚиғҪиЎҢзЁіиҮҙиҝңгҖӮ жұЎж°ҙеӨ„зҗҶеҺӮгҖҒеһғеңҫз„ҡзғ§еҸ‘з”өеҺӮгҖҒзҺҜеўғзӣ‘жөӢз«ҷвҖҰвҖҰдёҚе°‘зҺҜдҝқи®ҫж–ҪејҖж”ҫжҲҗвҖңиҜҫе ӮвҖқпјҢжҜҸе№ҙеҗёеј•иҝ‘10дёҮдәәж¬ЎеҸӮи§ӮпјҢвҖңйҖҸжҳҺеҢ–вҖқзҡ„зҺҜдҝқж•ҷиӮІпјҢи®©жҷҰ涩зҡ„зҺҜдҝқзҹҘиҜҶеҸҳеҫ—еҸҜи§ҰеҸҜж„ҹпјҢжһҒеӨ§ең°жҸҗеҚҮдәҶеёӮж°‘зҡ„з”ҹжҖҒзҺҜеўғзҹҘжғ…жқғгҖҒеҸӮдёҺжқғе’Ңзӣ‘зқЈжқғпјҢеҹ№иӮІдәҶж·ұеҺҡзҡ„зҺҜдҝқеңҹеЈӨгҖӮ д»ҺвҖңж— еәҹз»ҶиғһвҖқзҡ„е№ҝжіӣеҲӣе»әеҲ°зҺҜдҝқеҝ—ж„ҝжҙ»еҠЁзҡ„蓬еӢғејҖеұ•пјҢд»ҺеһғеңҫеҲҶзұ»зҡ„иҮӘи§үи·өиЎҢеҲ°дҪҺзўіеҮәиЎҢзҡ„ж—ҘзӣҠжҷ®еҸҠпјҢйғ‘е·һе·Іе°ҶеӣәдҪ“еәҹзү©жәҗеӨҙеҮҸйҮҸгҖҒиө„жәҗеҢ–еҲ©з”Ёзҡ„зҗҶеҝөе’Ңе®һи·өжё—йҖҸеҲ°зӨҫдјҡиҝҗиЎҢзҡ„жҜӣз»ҶиЎҖз®ЎпјҢжһ„е»әиө·е…Ёж°‘еҸӮдёҺзҡ„з»ҝиүІз”ҹжҙ»ж–°йЈҺе°ҡпјҢз»ҝиүІзҗҶеҝөжөёж¶ҰдәәеҝғгҖҒз”ҹж №еҸ‘иҠҪпјҢйҖҗжӯҘжұҮиҒҡжҲҗжҺЁеҠЁз»ҝиүІеҸ‘еұ•зҡ„зЈ…зӨҙеҶ…з”ҹеҠЁеҠӣгҖӮ е№ёзҰҸжІіж№– зӯ‘зүўз”ҹжҖҒе®үе…ЁеұҸйҡң еӨҸж—Ҙзҡ„й»„жІіеЈ®йҳ”иҖҢзҫҺдёҪпјҢжІідёҠдёҮйёҹзҝ”йӣҶпјҢжІіз•”з»ҝж ‘жҲҗжһ—гҖӮ д»Ҡе№ҙ4жңҲпјҢеңЁйғ‘е·һй»„жІіж№ҝең°пјҢе·ҘдҪңдәәе‘ҳйҰ–ж¬Ўи®°еҪ•еҲ°еӣҪ家дәҢзә§дҝқжҠӨеҠЁзү©йңҮж—ҰйёҰйӣҖгҖӮиҝҷз§ҚдёӯеӣҪзү№жңүзҡ„зҸҚзЁҖйёҹз§Қзҡ„еҮәзҺ°пјҢжҳҜйғ‘е·һй»„жІіз”ҹжҖҒзҺҜеўғжҢҒз»ӯеҗ‘еҘҪзҡ„зј©еҪұе’ҢжҳҺиҜҒгҖӮиҝ‘е№ҙжқҘпјҢи¶ҠжқҘи¶ҠеӨҡзҡ„зҸҚзЁҖзү©з§ҚеңЁй»„жІізҺ°иә«пјҢз»ҝиүІгҖҒе№ІеҮҖгҖҒзҫҺдёҪгҖҒз”ҹжңәеӢғеӢғпјҢй»„жІіз”ҹжҖҒеӨҚе…ҙиӮүзңјеҸҜи§ҒгҖӮ дҪңдёәй»„жІіжІҝеІёйҮҚиҰҒзҡ„еӣҪ家дёӯеҝғеҹҺеёӮпјҢйғ‘е·һж·ұеҲ»и®ӨиҜҶеҲ°иҮӘиә«еңЁй»„жІіжөҒеҹҹз”ҹжҖҒдҝқжҠӨе’Ңй«ҳиҙЁйҮҸеҸ‘еұ•еӣҪ家жҲҳз•Ҙдёӯзҡ„ж ёеҝғиҙЈд»»гҖӮжқЎжқЎдёҫжҺӘпјҢе…ЁеҠӣе®ҲжҠӨйҖ зҰҸдәәж°‘зҡ„вҖңе№ёзҰҸжІівҖқпјӣеҚҸеҗҢжҺЁиҝӣпјҢдәӨеҮәе№ёзҰҸжІіж№–дә®зңјжҲҗз»©еҚ•пјҡ вҖңж°ҙиҙЁвҖқзЁіе®ҡдјҳиүҜгҖӮж°ҙжҳҜз”ҹе‘Ҫд№ӢжәҗпјҢжӣҙжҳҜз”ҹжҖҒд№ӢеҹәгҖӮйғ‘е·һзүўзүўе®ҲжҠӨзқҖдёӨжқЎвҖңз”ҹе‘ҪзәҝвҖқвҖ”вҖ”й»„жІійғ‘е·һж®өе’ҢдҪңдёәвҖңеҢ—ж–№ж°ҙи„үвҖқзҡ„еҚ—ж°ҙеҢ—и°ғе№Іжё пјҢж°ҙиҙЁй•ҝжңҹзЁіе®ҡдҝқжҢҒеңЁв…Ўзұ»пјҢж°ҙиҙЁжё…жҫҲжҙҒеҮҖпјҢж— йЎ»еӨҚжқӮеӨ„зҗҶеҚіеҸҜдҪңдёәйҘ®з”Ёж°ҙжәҗгҖӮ ж°ҙз”ҹжҖҒдҝ®еӨҚеҠӣеәҰеҠ еӨ§гҖӮзҺҜеҹҺз”ҹжҖҒж°ҙзі»еҫӘзҺҜе·ҘзЁӢе…ЁзәҝиҙҜйҖҡпјҢжҜҸеӨ©еҗ‘еҹҺеҢәжІійҒ“дҫӣж°ҙи¶…60дёҮз«Ӣж–№зұіпјҢеҹҺеёӮз”ҹжҖҒж°ҙиҙЁжӣҙеҠ жё…жҫҲгҖӮ ж№ҝең°з„•еҸ‘з”ҹжңәгҖӮж°ҙиҙЁж”№е–„еј•жқҘз”ҹжҖҒз№ҒиҚЈгҖӮдҪҚдәҺйғ‘е·һзҡ„й»„жІіж№ҝең°иҮӘ然дҝқжҠӨеҢәпјҢе·ІжҲҗдёәи§ӮеҜҹз”ҹжҖҒж”№е–„зҡ„жңҖдҪізӘ—еҸЈгҖӮ169з§Қйёҹзұ»зҡ„и®°еҪ•ж—©е·Іжү“з ҙпјҢеҰӮд»Ҡз§ҚзҫӨж•°йҮҸе·Іи·ғеҚҮиҮіиҝ‘300з§ҚгҖӮеӨ©й№…зҝ©и·№гҖҒй№ӯйёҹзҝ”йӣҶпјҢе№ҝиўӨзҡ„й»„жІіж№ҝең°йғ‘е·һж®ө已然жҲҗдёәеҗҚеүҜе…¶е®һзҡ„вҖңеҖҷйёҹеӨ©е ӮвҖқпјҢз”ҹеҠЁиҜ йҮҠзқҖз”ҹзү©еӨҡж ·жҖ§дҝқжҠӨзҡ„вҖңйғ‘е·һе®һи·өвҖқгҖӮ з”ҹжҖҒе»ҠйҒ“镶з»ҝвҖңжҜҚдәІжІівҖқгҖӮдёҖжқЎиңҝиң’76.5е…¬йҮҢгҖҒз”ҹжңәеӢғеӢғзҡ„жІҝй»„з”ҹжҖҒе»ҠйҒ“е·ІеңЁйғ‘е·һж®өе»әжҲҗгҖӮе®ғеҰӮеҗҢдёҖжқЎз»ҝиүІзҡ„дёқеёҰпјҢдёІиҒ”иө·ж№ҝең°гҖҒжһ—ең°гҖҒе…¬еӣӯпјҢдёҚд»…жңүж•ҲеӣәеңҹжҠӨеІёгҖҒеҮҖеҢ–ж°ҙиҙЁпјҢжӣҙжҲҗдёәеёӮж°‘дәІиҝ‘иҮӘ然гҖҒдә«еҸ—з”ҹжҖҒзҰҸзҘүзҡ„з»қдҪіеңәжүҖпјҢжҳҜвҖңз»ҝж°ҙйқ’еұұвҖқиҪ¬еҢ–дёәвҖңйҮ‘еұұ银еұұвҖқзҡ„зӣҙи§ӮзәҪеёҰгҖӮ еҶҚз”ҹж°ҙеҫӘзҺҜз ҙйўҳвҖңж°ҙж–Үз« вҖқгҖӮйқўеҜ№ж°ҙиө„жәҗзәҰжқҹпјҢйғ‘е·һзӢ¬иҫҹи№Ҡеҫ„пјҢж·ұжҢ–еҶҚз”ҹж°ҙзҡ„вҖңиө„жәҗжҖ§+иғҪжәҗжҖ§вҖқеҸҢйҮҚд»·еҖјгҖӮйҖҡиҝҮжһ„е»әвҖңжҸҗиғҪпјҲжҸҗеҚҮеӨ„зҗҶж ҮеҮҶдёҺ规模пјүвҖ”еҲ©з”ЁпјҲе·ҘдёҡгҖҒеёӮж”ҝгҖҒз”ҹжҖҒиЎҘж°ҙпјүвҖ”иЎҘж°ҙпјҲеӣһиЎҘжІійҒ“гҖҒең°дёӢж°ҙпјүвҖқзҡ„й—ӯзҺҜдҪ“зі»пјҢз§ҜжһҒжҺўзҙўдёҖжқЎй«ҳж•ҲгҖҒеҸҜжҢҒз»ӯзҡ„вҖңдёүж°ҙвҖқпјҲж°ҙиө„жәҗгҖҒж°ҙз”ҹжҖҒгҖҒж°ҙзҺҜеўғпјүз»ҹзӯ№жІ»зҗҶж–°и·Ҝеҫ„пјҢдёәеҢ—ж–№зјәж°ҙеһӢи¶…еӨ§еҹҺеёӮзҡ„з»ҝиүІеҸ‘еұ•жҸҗдҫӣдәҶе®қиҙөз»ҸйӘҢгҖӮ зӨәиҢғеј•йўҶжү“йҖ вҖңе№ёзҰҸжІіж№–вҖқпјҡеңЁжңҖж–°е…¬еёғзҡ„жІіеҚ—зңҒ2024е№ҙеәҰзңҒзә§зҫҺдёҪе№ёзҰҸжІіж№–еҗҚеҚ•дёӯпјҢйғ‘е·һжҙӣжІіпјҲе·©д№үеёӮеҹҺеҢәж®өпјүе’Ңйғ‘дёңж–°еҢәйҫҷж№–еҸҢеҸҢиҚЈиҖҖе…ҘйҖүгҖӮжҙӣжІізҡ„з”ҹжҖҒдҝ®еӨҚдёҺдәІж°ҙз©әй—ҙиҗҘйҖ пјҢйҫҷж№–ж°ҙз”ҹжҖҒжҷҜи§Ӯзҡ„жҲҗеҠҹе‘ҲзҺ°пјҢе…ұеҗҢеҪ°жҳҫдәҶйғ‘е·һе…Ёеҹҹе»әи®ҫвҖңе№ёзҰҸжІіж№–вҖқзҡ„еҶіеҝғдёҺе®һеҠӣгҖӮ зүўи®°еҳұжүҳ з»ӯеҶҷз”ҹжҖҒж–ҮжҳҺеҚҺз« жІүз”ёз”ёзҡ„вҖңз»ҝиүІжҲҗз»©еҚ•вҖқпјҢжҳҜйғ‘е·һж·ұе…ҘиҙҜеҪ»д№ иҝ‘е№із”ҹжҖҒж–ҮжҳҺжҖқжғізҡ„з”ҹеҠЁе®һи·өпјҢжҳҜеҜ№й»„жІіжөҒеҹҹз”ҹжҖҒдҝқжҠӨе’Ңй«ҳиҙЁйҮҸеҸ‘еұ•еӣҪ家жҲҳз•Ҙзҡ„еқҡе®ҡжӢ…еҪ“пјҢжӣҙжҳҜеҜ№еҚғдёҮеёӮж°‘иҝҪжұӮзҫҺеҘҪз”ҹжҙ»еҗ‘еҫҖзҡ„ж·ұжғ…еӣһеә”гҖӮйқўеҗ‘жңӘжқҘпјҢеңЁд№ иҝ‘е№іжҖ»д№Ұи®°ж“ҳз”»зҡ„е®Ҹдјҹи“қеӣҫжҢҮеј•дёӢпјҢйғ‘е·һе°Ҷ继з»ӯд»Ҙз»ҝиүІдёә笔пјҢд»ҘеҲӣж–°дёәеўЁпјҢеңЁе»әи®ҫдәәдёҺиҮӘ然е’Ңи°җе…ұз”ҹзҡ„зҺ°д»ЈеҢ–еҫҒзЁӢдёӯпјҢд№ҰеҶҷжӣҙеҠ з»ҡзғӮеЈ®дёҪзҡ„з”ҹжҖҒж–ҮжҳҺж–°зҜҮз« пјҢдёәз»ҳе°ұзҫҺдёҪдёӯеӣҪз”»еҚ·иҙЎзҢ®зЈ…зӨҙзҡ„вҖңйғ‘е·һеҠӣйҮҸвҖқгҖӮ иҒҡз„ҰвҖңдёӨй«ҳеӣӣзқҖеҠӣвҖқпјҢиҒҡз„ҰвҖңеҚҒеӣӣдә”вҖқзӣ®ж Үд»»еҠЎпјҢеқҡжҢҒиө°з”ҹжҖҒдјҳе…ҲгҖҒиҠӮзәҰйӣҶзәҰгҖҒз»ҝиүІдҪҺзўіеҸ‘еұ•д№Ӣи·ҜпјҢдҝғиҝӣдәәдёҺиҮӘ然е’Ңи°җдёҺе…ұпјҢйғ‘е·һзҡ„з»ҝиүІеҫҒзЁӢжҢҒз»ӯж·ұеҢ–гҖӮ жөҒеҹҹжІ»зҗҶеҶҚж”»еқҡпјҡд»ҘиҗҪе®һд№ иҝ‘е№іжҖ»д№Ұи®°иҰҒжұӮдёәзәІпјҢеқҡжҢҒеұұж°ҙжһ—з”°ж№–иҚүжІҷдёҖдҪ“еҢ–дҝқжҠӨе’Ңзі»з»ҹжІ»зҗҶпјҢжҢҒд№Ӣд»ҘжҒ’жҠ“еҘҪй»„жІіжөҒеҹҹз”ҹжҖҒдҝқжҠӨе’Ңй«ҳиҙЁйҮҸеҸ‘еұ•жҲҳз•ҘиҗҪе®һиҗҪең°пјҢжҢҒз»ӯж·ұеҢ–йҮҚзӮ№жөҒеҹҹпјҲе°Өе…¶жҳҜй»„жІіе№Іж”ҜжөҒпјүз”ҹжҖҒдҝқжҠӨжІ»зҗҶпјҢејәеҢ–зі»з»ҹи§ӮеҝөпјҢз»ҹзӯ№ж°ҙиө„жәҗгҖҒж°ҙз”ҹжҖҒгҖҒж°ҙзҺҜеўғпјҢжҺЁиҝӣжұЎжҹ“йҳІжІ»ж”»еқҡеҗ‘зәөж·ұеҸ‘еұ•пјҢеқҡжҢҒзІҫеҮҶжІ»жұЎгҖҒ科еӯҰжІ»жұЎгҖҒдҫқжі•жІ»жұЎпјҢж·ұе…Ҙжү“еҘҪжұЎжҹ“йҳІжІ»ж”»еқҡжҲҳпјҢзЎ®дҝқдёҖжі“жё…ж°ҙж°ёз»ӯеҢ—дёҠгҖҒй»„жІіе®үжҫңжіҪиў«дёӯеҺҹгҖӮ дҪҺзўіиҪ¬еһӢеҶҚеҠ йҖҹпјҡй”ҡе®ҡвҖңеҸҢзўівҖқзӣ®ж ҮпјҢжҢҒз»ӯдјҳеҢ–иғҪжәҗз»“жһ„пјҢеқҡжҢҒзӨәиҢғеј•йўҶпјҢеҹ№иӮІеЈ®еӨ§з»ҝиүІз”ҹдә§еҠӣпјҢеӨ§еҠӣеҸ‘еұ•з»ҝиүІдҪҺзўідә§дёҡпјҢжҺЁе№ҝиҠӮиғҪйҷҚзўіжҠҖжңҜпјҢе®Ңе–„з»ҝиүІдәӨйҖҡдҪ“зі»пјҢжҺЁеҠЁз»ҸжөҺзӨҫдјҡеҸ‘еұ•е…Ёйқўз»ҝиүІиҪ¬еһӢеҸ–еҫ—ж–°зӘҒз ҙпјҢжү“йҖ еӣҪ家дёӯеҝғеҹҺеёӮз»ҝиүІдҪҺзўіеҸ‘еұ•ж ·жқҝгҖӮ з”ҹжҖҒжғ ж°‘еҶҚжҸҗиҙЁпјҡжҢҒз»ӯеўһеҠ дјҳиҙЁз”ҹжҖҒдә§е“Ғдҫӣз»ҷпјҢжӢ“еұ•и“қз»ҝз©әй—ҙпјҢжҸҗеҚҮеҹҺеёӮе…¬еӣӯгҖҒз»ҝйҒ“гҖҒе°Ҹеҫ®з»ҝең°зӯүзҡ„е“ҒиҙЁе’ҢиҝһйҖҡжҖ§пјҢж·ұе…Ҙжү“еҘҪи“қеӨ©гҖҒзў§ж°ҙгҖҒеҮҖеңҹдҝқеҚ«жҲҳпјҢи®©еёӮж°‘дә«жңүжӣҙеӨҡгҖҒжӣҙзӣҙжҺҘгҖҒжӣҙе®һеңЁзҡ„з”ҹжҖҒиҺ·еҫ—ж„ҹгҖҒе№ёзҰҸж„ҹгҖҒе®үе…Ёж„ҹгҖӮ жІ»зҗҶиғҪеҠӣеҶҚеҚҮзә§пјҡејәеҢ–科жҠҖиөӢиғҪпјҢжҸҗеҚҮз”ҹжҖҒзҺҜеўғзӣ‘жөӢгҖҒйў„иӯҰгҖҒжІ»зҗҶзҡ„жҷәж…§еҢ–ж°ҙе№іпјӣе®Ңе–„з”ҹжҖҒж–ҮжҳҺеҲ¶еәҰдҪ“зі»пјҢеҒҘе…Ёз”ҹжҖҒиЎҘеҒҝгҖҒзҺҜдҝқдҝЎз”ЁзӯүжңәеҲ¶пјӣж·ұеҢ–е…¬дј—еҸӮдёҺпјҢиҗҘйҖ жӣҙеҠ жө“еҺҡзҡ„е…ұе»әе…ұдә«ж°ӣеӣҙпјҢжҸҗеҚҮз”ҹжҖҒзҺҜеўғжІ»зҗҶдҪ“зі»е’ҢжІ»зҗҶиғҪеҠӣзҺ°д»ЈеҢ–ж°ҙе№ігҖӮ вҖңйҷҚзўігҖҒеҮҸжұЎгҖҒжү©з»ҝгҖҒеўһй•ҝвҖқеҚҸеҗҢдҪңжҲҳпјҢдёҠдёӢиҒ”еҠЁеҮқеҝғиҒҡеҠӣе…ұжҠӨз»ҝж°ҙйқ’еұұпјҢдёҖе№…еӨ©жӣҙи“қгҖҒж°ҙжӣҙжё…гҖҒең°жӣҙз»ҝзҡ„з”ҹжҖҒз”»еҚ·пјҢжӯЈеңЁеҸӨиҖҒзҡ„е•ҶйғҪеӨ§ең°еҫҗеҫҗй“әеұ•гҖӮйғ‘е·һпјҢжӯЈеңЁд»Ҙз”ҹжҖҒзҺҜеўғвҖңеҗ«йҮ‘йҮҸвҖқжҸҗеҚҮеҸ‘еұ•вҖңеҗ«з»ҝйҮҸвҖқпјҢи®©з»ҝиүІжҲҗй«ҳиҙЁйҮҸеҸ‘еұ•зҡ„йІңжҳҺеә•иүІпјҢеңЁеҘӢеҠӣи°ұеҶҷдёӯеҺҹеӨ§ең°жҺЁиҝӣдёӯеӣҪејҸзҺ°д»ЈеҢ–ж–°зҜҮз« дёӯвҖңжҢ‘еӨ§жўҒпјҢиө°еңЁеүҚвҖқгҖӮ жң¬жҠҘи®°иҖ… еҲҳеҫ·еҚҺ иЈҙе…¶еЁҹ еј жҪҮ |