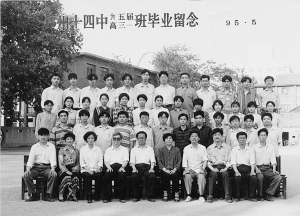

| | 郑州十四中九五届毕业生留念 |

|

史记高考30年系列报道之三

1990~1999 高考改革

上世纪的90年代初,高考依旧神圣无比,对人生前途的影响也显得尤其大。所以,很多农村考生只要有一点点条件,都会拼尽全力去挤高考这道独木桥。有的考生不惜数次复读参加残酷的高考。

1994年,全国37所重点院校试行并轨制收费,逐步建立起“学生上学自己缴纳部分培养费用、毕业生多数人自主择业”的机制。以前国家发生活费相当于“国家干部”的大学生身份从此要自己掏钱读书。“3+2”高考模式的开始,使得很多高中的备考方案随着改变。

1995年到1998年间,考大学的难度没有降低,虽然没有开始大规模扩招,但那时的大学生似乎失去了一定的神圣光环,已经不像上世纪90年代初那么高不可攀。可能由于市场经济已经发展了将近20年,社会上各种类型的职位都增加了需求,尤其是经济、管理类的学科文理兼收,所以学生对文科、理科的选择偏向也更多地投向于自己的兴趣和潜力,反而少了“学好数理化,走遍天下都不怕”的心理。1999年对于许多考生和家长来说是值得纪念的一年:扩招、实行“3+X”的高考模式、考后填报志愿。该年,全国高校招生数在1998年208万的基础上激增了22万人。此举大大扩展了高等教育的受众面,但也引发了关于“教育质量下降,大学文凭是否贬值”的激烈争论。

陈建新是郑州市某中学的一位老师,上世纪90年代开始走上讲台,长期的高中教学工作,使他对高中教育的改革和变化有着深刻的体会。他说,90年代是高中教育的一个变革时期。

据陈建新回忆,当时他所在学校高中部规模很小,每年级只有四个班,每班平均有四十余名同学。他说,虽然那时候的大学已不再像以前那样神圣,但它的光环还深深地闪耀在学生的心中,尽力考上一所好大学是他们的梦想。

陈建新说,当时老师队伍的整体战斗力已经很强了,虽然专科毕业的老师在队伍中占有一定的数量,但大部分老师都取得了本科学历,“那些老师通过自学或是进修,最后都取得了本科学历,达到了高中教学的学历要求。”

陈建新是一线老师,他对当时老师的教学方法记忆很深。他说,90年代教育、教学纷纷改革,特别是素质教育概念的提出,使老师的教学思想有了很大的改变,他们纷纷抛弃了“满堂灌”、“一言堂”等陈旧的教学方式,开始尝试新的方法。那时候郑州市正推行调节教学,老师开始转变教学中“演员”的角色,逐渐做“导演”,引导学生去学习,并留一部分的课堂时间让学生“自由支配”,让他们充分理解和“消化”知识,并不断延伸和拓展。由于那时候高考实行“标准分”制度,为了防止学生偏科,老师下了不少工夫,“有的同学偏科得很严重,老师就会多抽时间点拨他,帮他总结学习方法,建立学习该学科的兴趣,加上学生自身的努力,不少同学的偏科现象到最后都有了好转。”那时候陈建新经常用“木桶原理”来跟学生说偏科的危害,“认识到这种危害后,同学们都自觉培养自己对弱科的学习兴趣,自己还试着总结了学习经验,最后总体成绩慢慢地提高了。”

当时他所教的班级学习氛围很浓,“大家都是你争我赶,生怕自己落在了别人的后面,竞争意识强着呢!”由于当时市内公立高中不设置复读班,一些高考落榜的学生为了圆大学梦,就“转战”到私立高中去复读,“为了圆梦,有的学生甚至复读了好几年。”

陈建新说,90年代中期,素质教育的理念,被越来越多的学校、老师接受,全面发展学生,成为这个时期的教育重点,德育工作被越来越多的学校重视。陈建新说,为了加强学生的德育,他所在学校开展了许多和德育有关的活动。他回忆说,为了加强学生的爱国教育,强化爱国主义,学校每周都要举行升国旗仪式;为了培养学生尊老爱幼的品质,学校经常组织学生去敬老院慰问,在那里他们亲自为老人洗脚、剪指甲,受到了很好的教育,精神也得到了提升。陈建新回忆说,那时候学校就已经对新生进行军训,“通过军训,学生不仅增强了身体素质,更重要的是培养了学生的集体主义、大局意识,对他们后来的学习生活都很有用。”

1999年应该是高中教育的一个分水岭,普通高校的扩招,高考“3+X”科目设置,使得老师的教学方案随之改变,“变革是这一时期高中教育的一个特点”,陈建新说,素质教育在实施中已见成果,“学生不论是在文化知识方面,还是德智体等方面,都有了长足的进步,全面发展的目标离他们越来越近了。” 本报记者 王映