|

|

|

|

|

|||

| 农村变迁30年 天翻地覆方寸间 农民摄影师镜头里的巨变 本报记者 余英茂 中原网 日期: 2008-03-26 来源: 郑州日报 |

南阳市卧龙区安皋镇有一家开办了30年的照相馆,照相馆的主人赵玉华自幼爱好摄影,当地人称他为“农民摄影师”。 从1978年至今,赵玉华走过的30年摄影生涯恰巧也是改革开放的30年。30年来,他用手中不断升级换代的照相机,在方寸之间忠实地定格下了一个个见证农村天翻地覆变化的精彩瞬间,他的照相馆也从土坯房、砖瓦房发展到现在的婚纱影楼。

3月15日,记者走进赵玉华的照相馆。翻看着他拍摄的一幅幅照片,从往昔人们手拿《毛主席语录》的一寸黑白结婚照,到戴着项链、钻戒的现代时髦青年的巨幅婚纱照;从以前衣着颜色单一的人们,到如今穿着西装、休闲装乃至奇装异服的芸芸众生;从当年坐在戴着大红花的拖拉机上的“万元户”,到以自家楼房、轿车为背景的新世纪农民……一幅幅照片犹如岁月的留声机,在生动地述说着改革开放以来农村日新月异的变化。

从一寸黑白结婚照到巨幅婚纱照

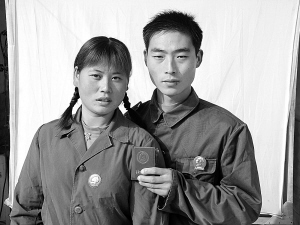

在一张赵玉华拍摄于1978年的黑白半身结婚照上,记者看到,新郎和新娘都是穿着绿军装,胸前别着毛主席纪念章,新郎手里拿着《毛主席语录》。如果新娘没有梳着两个小辫子,乍一看,俩人的装扮几乎没有多大差别。 如今的中年人都知道,上个世纪70年代,中国人在衣着上的观念是“不爱红装爱武装”,绿军装一度风行全国城乡,人们的衣着几乎是清一色的绿和蓝,这张结婚照就反映了这种非常明显的时代特征。赵玉华回忆说:“这是我开照相馆头一年拍的,照片已经有些发黄了。那时,即使是没有当过兵的农村青年,结婚照相时也要找件绿军装穿上。在那时的人眼里,能穿身绿军装照张相,就算是很时髦、很风光了!” 在几张赵玉华拍摄于上个世纪80年代后期的彩色结婚照上,人们的衣着从单一变得鲜艳、丰富了,新郎新娘站在照相馆里的山水风景画前,有的新郎还挽着新娘的手,俩人亲密地靠在一起。 翻看着这些照片,赵玉华介绍说:“在农村,那时群众的温饱问题还没有完全解决,家家户户的日子都过得很困难,大部分人住的还是茅草房,穿的也很破旧,平时都舍不得照相,只有在结婚时才照张黑白半身相留个纪念。上个世纪80年代,农村人才开始照全身的结婚像,1984年以后俺们这里才逐步有了彩色照片。” 而在赵玉华上个世纪90年代拍摄的一张彩色结婚照上,新娘穿着洁白的拖地婚纱,新郎穿着白色的礼服,抱着新娘的腰幸福地依偎在一起。记者看到,在赵玉华1995年之后的相册里,婚纱照一年比一年多,他说:“上个世纪90年代初的时候,城里人结婚已经流行拍婚纱照了,从1995年开始,俺们这里也逐渐有了婚纱照,不过那时候拍的婚纱照化妆、布景都很简单,照一份才30多块钱,照的人也不多。” 如今,农村逐渐从贫穷走向富裕,赵玉华的照相馆也越来越忙碌了,巨幅婚纱照和婚庆录像成了他的主要业务。谈到现在的情况,赵玉华的兴奋之情溢于言表:“现在,农民的生活越来越宽裕了,有了钱,家家户户都舍得大把花钱,结婚时拍婚纱照、戴金项链和金戒指的很常见,连迎亲的车都开始要求用进口车了!农村的青年也像城里人那样,将结婚照扩印成32寸的巨幅照片,挂在新房里,增加喜庆气氛。”

从拖拉机上的“万元户”到开轿车的农民

改革开放之后,农民逐步解决了温饱,家里不但有了余粮,手里的存款也日渐多了起来。曾几何时,“状元户”、“万元户”成了当年人们对于那些勤劳致富家庭羡慕的称呼,也成了新闻媒体上的常用词。 在赵玉华上个世纪80年代拍摄的一张黑白照片上,一个农民牵着一头又肥又壮的耕牛,笑得合不拢嘴,此人的胸前、牛头上都戴着大红花。 “这是1984年,我为安皋镇出现的第一个‘状元户’拍的照片,给我留下的印象特别深。”赵玉华指着这张照片说,“当时安皋镇安皋村11组农民孙明章养了四五头牛,成了安皋镇第一个‘养牛状元’,镇里专门开大会表彰了他,给他和牛都戴上了大红花,还请我去照相。” 在赵玉华1991年拍摄的一张照片上,安皋镇的第一个“万元户”坐在戴着大红花的拖拉机上,手扶方向盘,乐得眉开眼笑。赵玉华说:“那时候‘万元户’很少见,这件事轰动一时,我们这个地方几十里地以外的人都赶来看稀罕!” 此后,“万元户”就很少出现在赵玉华的镜头里了,因为“万元户”在人们眼里已经不稀罕了。赵玉华拿出一套他珍藏的照片让记者看,这是他在不同年代给安皋村7组村民田光礼一家照的“全家福”。在2006年拍摄的一张大幅彩照上,田光礼一家幸福地站在一辆崭新的面包车前,人物背后的楼房墙上还装着空调。 “这可以说是一个见证了农村30年巨大变化的典型家庭。”赵玉华告诉记者,1978年,田光礼老年得子,第一次邀请他去家里照“全家福”,当时这家人住的还是茅草房,家里很穷。后来,通过搞家庭养殖、手工修理,开展多种经营,田光礼一家逐渐富裕起来。这户人家很喜欢照相,隔三差五地就要请赵玉华去给他们照相。第二次登门拍照时,赵玉华发现田光礼家的茅草屋已经变成了两层楼房。 每次接到邀请,赵玉华就知道田光礼家又有喜事了。再后来,田光礼家又买了摩托车、拖拉机。到了2006年春节前夕,赵玉华再去给他们家照“全家福”时,发现这户农民又买回了一辆面包车! 记者看到,像这种农民在自家的楼房前、新买的小轿车里照的“全家福”,反映农民“楼上楼下、电灯电话”生活的照片,在赵玉华近几年的相册里是屡见不鲜。

从奢侈到常态

1977年,从小就热爱摄影的赵玉华向亲戚朋友东借西凑,买了台三角架式外拍照相机。第二年,他在自己家临街的两间土坯房里挂上一张画布作为背景,开办了安皋镇第一家照相馆。 开业伊始,照相馆的生意十分冷清。谈到照相馆当初的情景,赵玉华说:“刚开始时,给人拍张照片只收三毛三分钱,价格虽然便宜,顾客却很少,来照相的人大多数照的是证件上的半寸像,证件照成了我的主要收入来源。那时,照相在农村还是一件很奢侈的事情,谁要是花一块多钱照张两寸的照片,就算是有钱人了!” 进入上个世纪80年代,农民的生活就像吃着甘蔗上楼,是步步甜,节节高,赵玉华照相馆的生意也一天比一天好。可是,照相对于农村人来说,仍然不是常事儿,大部分农民只有在结婚、小孩满百天、老人过寿以及逢年过节等特殊的日子,才会照张相留作纪念。 随着“打工潮”在中国大地上兴起,广大农民的收入迅速增加,来照相的人也越来越多。赵玉华翻出几张拍摄于上世纪90年代的照片,对记者说:“这是我们这里外出打工的人回来过年时拍的照片。以前农村人穿的都是粗布衣裳和布鞋,你看,外出打工的人回来时个个穿得都像城里人!夹克、西装、风衣,啥样的穿戴都有,脚上穿的都是皮鞋。这几年,农民过年、结婚时放的鞭炮也和从前不一样,都是上万响的,把人的耳朵都快震聋了!” 到了21世纪,各项惠农政策拓展了农民的收入来源,照相机也进入寻常农民家庭。赵玉华说,如今,照相已经成了农村人日常生活的一部分,人们时不时地照张相留个影。翻开赵玉华近期的相册,记者发现,现在的农村青年的打扮越来越新潮了,姑娘们多是烫发,许多人的脸上都洋溢着致富后的喜悦。

从流动摄影到开办影楼

不知不觉中,赵玉华用手中的照相机记录着时代的巨变,他的照相馆也随着时代的发展而多次改变了模样。 “我的照相馆曾经是‘宛北第一家’,因为当年南阳市北部乡镇只有我这一家照相馆,就连南召、镇平等周边县的人也来我这里照相。”赵玉华自豪地说。由于当时业务量很少,他只好经常走村串巷,下乡去招揽生意。 渐渐地,照相馆里的顾客越来越多,赵玉华成天不出门就忙得团团转。近年来,安皋镇上先后开办了六七家照相馆,赵玉华的业务量却不减反增。对此,他分析说,现在,农村发展的脚步越来越快,农民富裕了,对艺术照、婚纱照的需求量也越来越高。特别是到了2000年以后,人们结婚时光拍婚纱照还不行,还要对婚礼进行全程摄像,制成光盘留作纪念。 30年来,为了适应市场和客户的需求,赵玉华对自己的照相馆进行了多次改造,从土坯房改建为砖瓦房,后来又搬进了楼房,变成了现在的婚纱影楼。他还请来郑州婚纱艺术学校的教师,对自己的影楼进行规划。赵玉华的摄影棚也改造了多次,铺设了地板砖,配置了摄影灯,装修成了有罗马柱的欧式和古典的中式风格相结合的专业摄影棚。他还招聘了7名摄像助手,注册成立了婚纱摄影录像公司。 在30年的摄影生涯中,赵玉华的照相机先后更新了19台,从刚开始时几百元一部的光学相机换成了数万元的数码相机,他说:“农民的生活条件好了,要求就高了,我也得跟上形势呀!” 农村变迁30年,天翻地覆方寸间。抚今追昔,赵玉华感慨地说:“改革开放30年来,农民确实得到了很多实惠,我是看着农村一步步富裕起来的,我拍过的照片就是证明!我相信,今后,随着改革开放进一步推向深入,我手里的照相机还会拍下更多更美好的事物!” |

|