|

|

|

| 3上一篇 |

|

|

|

||||||

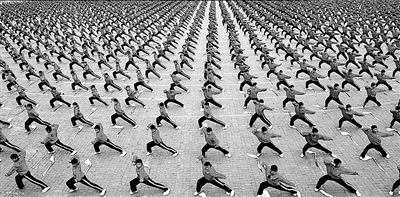

从登封市到少林寺的路上,人们随处可见武术馆校:小龙武院、嵩山少林武术研究院、嵩山少林寺武僧团培训基地、嵩山少林寺武僧文武学校……有人形象的说,在登封市,一字之差就是一个武术馆校的名字,足见之多。清早,登封市的广场、街心公园、武术馆校院子里都是训练武术的人。 64万人口的登封市,每年居住着习武学员5万多人,还有接送孩子、看望孩子的家长,他们成为登封市一个消费大军。 一位有心人对5万多学员理发算了一笔账,每个学员每月理发一次,理发一次按4元算,每个月登封理发业就收入20多万元,除了两个月的假期,这一部分给理发业带来的收入就是200多万元。 1997年一年,登封市武术馆校的武术表演团共参加国内外武术表演1500余场,观众达200万人次,按每个观众买票30元算,表演收入就应该在6000万元。推出了一批影视演员,从塔沟武校出来走上影视剧演员道路的就有60多人,姚杰元、黄习恒在《少林四小龙》都是主角。1993年开始步入影视的释小龙,一个人就参与拍摄影视剧35部,例如电影《旋风小子》、《新乌龙院》、《中国龙》、《龙在少林》和电视剧《少年包青天》、《八岁龙爷闹东京》、《少年黄飞鸿》、《醉侠张三》。 练武术需要器械,这一块蛋糕也不小。近10年来,登封的武术产品也由原来的购销模式转变为产销模式,由农家模式转变为厂商模式,且规模越来越大,技术、质量、档次越来越高。目前,以市区、景区、武术馆校为主要市场,涵盖武术套路器械、散打护具、武术服装、武术印刷、武术刊物、武术影视制作、武术表演道具、武术药品、武术健身器械、武术旅游纪念品、武术奖品等生产加工和销售的厂商已达100多家,固定资产达9.5亿元,形成了产业群,每年的直接经济收入6000万元以上。几个企业的产品还销往德国、法国、日本、香港、台湾等国家和地区。 在武术基础设施建设方面,2001年登封市规划建设了可容纳5万人的“少林武术城”,已有10家武术馆校进驻,他们的建设投入在7亿多元。另外,他们还建设了中国嵩山少林武术文化博览中心、少林园、少林购物中心。通过举办武术节和各种比赛,吸引来的中外游客也带来了不小的收入,如每两年一次的“世界传统少林武术节”,每次给登封市带来的直接收入在1000万元以上。 一个以少林武术——武术馆校——武术器械——武术文化——武术旅游有机结合的武术产业在登封市已经形成,并逐渐发展壮大,武术产业拉动的第三产业产值10亿元,已占登封市国民生产总值的23%以上。 登封是少林武术的发源地,以前人们只把少林武术当做锻炼身体的“工具”。改革开放后,精通少林功夫的塔沟农民刘宝山申办了一个家庭学校,教一批弟子习武。他的举动引起登封一阵狂热的办武术馆校风,在当地政府的正确引导、管理下,目前武术馆校发展到86家,在馆校的学员达到5万多人,带动了相关产业的发展,目前已经形成了一个产业群,每年拉动的第三产业产值已占登封市国民生产总值的23%以上。 全世界惟一的资源 武术是我国原始社会先民在狩猎和战争中,渐渐摸索、积累起来的格斗、搏杀、自卫技术,这在我国最早的《帝王统录》、《路史》、《角力记》中都有记载。 而博采众长的少林武术起源于北魏,兴盛于唐、宋,完善于明、清,迄今已有1500多年的历史。当时少林武术是和尚们在打座参禅后锻炼身体的健身术。唐代十三棍僧救唐王后,少林武术名声大振,皇家另眼看待,使少林武术进一步发扬光大。 在过去,习武都十分保守,单门单传,传男不传女,就是手抄本也秘不示人,少林武术依然如此。这给少林武术的传播造成了阻碍。 清朝初期,洛阳偃师县一姓刘家因为有4个男孩子,而生活难以为继,逃荒到登封,不得不把尚未长大的老三、老四送进少林寺当和尚。为了能经常目睹骨肉,刘家其他人就在少林寺旁边的塔沟居住下来,从此刘家在塔沟繁衍生息,香火不断,至今已发展到第九代人。受老三、老四在寺庙学习的少林功夫影响,接下来又有5代人进入少林寺当和尚,家里人也耳濡目染爱上少林功夫,祖祖辈辈尚武习武。 今年76岁的刘宝山从小就跟爷爷、父亲习武,凡是遇到洛阳、开封有民间比赛,爷爷就背着他去登台献艺,还被誉为“神童”。言传身教、与高手过招,使刘宝山精通了少林功夫40多个套路,练就了一身好功夫。 第一个“尝鲜”的农民 多个国家和地区表演,连续6年参加央视春节联欢晚会,参与200多部影视剧的拍摄。2004年,他们的28名学员参加了28届雅典奥运会闭幕式和会旗交接仪式的文艺演出,2007年,673名学员参加了世界特殊奥运会开幕式的演出,即将在北京举办的2008年奥运会开幕式上,有他们2200名学员参加开幕式,现在正在北京集训。 鱼龙混杂引起政府关注 当登封人看到刘宝山能靠功夫赚钱,他们也纷纷投入到办武术学校的行列。特别是电影《少林寺》在世界各地上映后,全世界刮起了少林武术风。 1985年,记者一位老朋友正在上小学的孩子就不辞而别和同学前往少林寺,企图进入少林寺学习功夫。这样的孩子在塔沟武术学校大有人在,据校长刘海钦介绍,南阳桐柏县的徐元宗13岁时从家乡一路要饭到郑州,为挣钱前往少林寺,先在一烩面馆打工,被老板认为干弟。看他十分执著,老板出资送他到塔沟学习。这孩子确实酷爱少林功夫,经过几年学习被武汉体育学院挑选走,现在他是湖南省散打队的主教练。和他同村的13岁姑娘李鸣凤听说他在少林寺学习功夫,也背着家人来到塔沟武校,经过3年免费学习被上海体育学院挑走,1997年在中美散打对抗赛中,她击败美国的女拳王“小辣椒”获得金腰带,现在她在上海市公安局工作。 就是一批这样的武术狂热爱好者,刺激着想靠少林武术发财者的神经,一时间登封小县刮起一阵办武术学校的风,林林总总的武术馆校遍及登封城乡,少林寺景区更是出现了“五步一馆,十步一校”的现象。社会上一些连一般人都打不过的人为经济利益驱动,也广收门徒,欺骗纯真的孩子,可谓鱼龙混杂、管理混乱。这引起了新闻媒体的关注,当时《郑州晚报》、《中国体育报》先后发表了批评文章。登封县委、县政府立即出台措施,遏制多口审批、多家管理体制的现状,统一有体育局管理,并取缔了49家不合格学校,留下5所武校。 目前武术馆校的发展已纳入制度化、规范化、法制化管理轨道,渐渐形成了一个庞大的、在全国独一无二的产业。 刘宝山成家立业后,养育了6个子女,夫妻俩挣工分要养活9口人,大人小孩子只能饥一顿饱一顿,多数时间是忍饥挨饿。但刘宝山从来不放弃让孩子们学习少林功夫,他不能让祖传的功夫在自己这一代“断流”。 按照“传男不传女”的传统,凡是节假日和夜晚,他都在3个瘦弱的儿子身上下工夫,谁偷懒、谁学习不到位,他就巴掌伺候。他把自己会的七星拳、长护心意门拳、六合棍、齐眉棍等等,手把手教给孩子。 1977年的一天,刘宝山从地里干活刚刚回家,一个陌生小伙子跪倒在他面前,苦苦央求收他为徒,从不收弟子的刘宝山被长跪不起的青年感动,破天荒收下了来自义马矿务局的田振军,有了第一个弟子。 1978年春天,登封满山的红杜鹃迎来了 久违的中岳庙会,山东省马戏团也千里迢迢来参加庙会。久闻少林武术大名的马戏团团长李洪普打听到刘宝山有一身好功夫,就带着礼物登门要求拜师学艺。看到40多岁的李团长诚心诚意,刘宝山收下了这个徒弟,并按照传统收徒仪式举行了拜师活动。 口子开了容易,堵住难。从此,一传十,十传百,远的、近的、亲的、疏的纷纷登门拜师学艺,经不住劝说的刘宝山不得不收下所有徒弟,1978年年底徒弟增加到13人,以至于承担不了这么多人的吃喝住问题,只好向徒弟收取5元生活费,以解决“经济危机”。1979年徒弟增加到19人,他经过登封县体委批准,挂牌成立了嵩山少林寺塔沟武校,招收4名教职工,成为少林武术历史上第一个专门教授少林功夫的学校,开创了历史先河。 1982年刘宝山在自家责任田上盖起3间房子,但还是不能解决慕名而来徒弟的住宿问题。1983年他只好再盖3间房子。就这样像滚雪球一样,塔沟武术学校越来越大。 家庭学校已发展为集团 经过30年的发展壮大,从家庭住房起步的少林寺塔沟武术学校去年4月已组建成河南少林塔沟教育集团。集团拥有少林寺塔沟武术学校、嵩山少林武术职业学院、少林武术国际教学中心、少林寺塔沟武术中等专业学校、少林中学、神武服装厂、少林宝剑厂、金塔汽车驾驶学校等。集文化、武术教育、武术器械和服装生产为一体,生源列入全国高招统一招生。集团占地面积55万平方米,建筑面积28万多平方米,在校学生2.2万人,教职工2000多人。 多年来,他们坚持“文武并重,德艺双馨,传少林真功,育全新人才”的宗旨,为社会培养出了10万多名文武双全的人才,其中有5000名来自50多个国家和地区的学员。他们就业于教育、武警、公安、体育、保安、保镖等行业。集团参加国内外重大武术比赛中近500场,获得金牌2221枚;在洲际间对抗赛、世界杯赛、世界锦标赛中129次个人获得冠军,在全国大型比赛中获得255次个人冠军和27次团体冠军。获得了“天下第一武馆”、“打不垮的铁军”、“武坛奖牌之最”的美誉。 集团成立的武术艺术表演团应邀到过60 |

| 3上一篇 |