|

|

|

| 下一篇4 |

|

|

|

||||

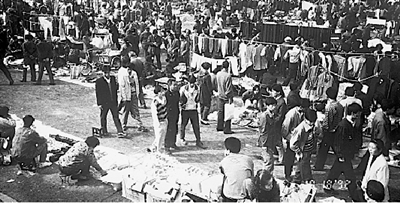

本报记者 董 黎 文 通讯员 王世龙 图 下海去!这是一个年代的声音。 然而,海深潮猛,风高浪急。最初经商所面临的,不是风险,是危险。 1982年9月,《人民日报》刊登消息,郑州某车贩往郊区倒腾了一辆旧汽车被抓。那时的个体经济,一旦进入生产、流通领域,就很容易被抓住辫子,冠以投机倒把或更甚的罪名。 除此危险,改革开放之初,经商者的地位仍属“九流”之末,很多人羞于言商。如今已成为连锁干洗店老总的吉浦钧回忆当初从郑州一家银行“下海”的经历时直言,那时候流行这样的忠告:“嫁闺女,宁嫁工人,不嫁生意人。” 但他更记得,改革开放掀起的经济浪潮,很快如风助潮汐,带来了一波接着一波的冲击,一时间,赶海逐浪,全民皆商,“拿手术刀的不如拿剃头刀的”、“搞原子弹的不如卖茶叶蛋的”就是那时光景。 第一节 闯海人 1984年元旦后,中央宣布开放14个沿海城市和海南岛,并鼓励个人创业。 一夜之间,一股汹涌的人才大潮迅速结成,共向海南。海南岛俨然“英雄聚义”之所在。 “谁不爱自己的家,谁愿意浪迹天涯?只因为走自己的路,只因为种子要发芽……”热血沸腾的“闯海人”高唱着这首《海南梦》跨过琼州海峡,史称“十万人才下海南”,一时蔚为壮观。大批郑州有志青年就是彼时彼地开始了创业拼搏,据说,这一年,后来被称为“中国公司元年”。 据统计,那时包括郑州在内的全国人才共计有约18万人前往海南求职,招待所内人满为患。当时报道称,轮渡口的老者从来没有见过如此“人潮滚滚”的场面。闯海的人中有大学毕业生、待业青年,有口袋里揣着长假条的工厂职工,有办了“停薪留职”的政府工作人员,他们纷纷选择在海南“下海”。“10亿人民9亿商”,海口见证了这一时期。 直到上世纪90年代后,海南泡沫经济的破灭,“闯海”热才渐渐退潮。1995年从海南回到郑州的刘先生回顾那段风云激荡的年代,他用“有苦、有乐,有收获”总结自己,为“闯海人”作注。 第二节 受命下海 与“闯海人”不同,在改革开放十年关头,有一些人受命下海。 杜金满就是一例。杜金满原本是郑州市工商局直属分局副局长,1992年,受命下海的杜金满出任工商房地产投资开发公司总经理,他带领从局机关分流的几百名下海人员,历经艰辛,1994年建成西建材,1995年,东建材全面开业,1996年,东建材依托中原国际博览中心,以会展带动市场,很快发展成为郑州商贸城的标志性市场。 此时英雄,还有李经谋。 2008年12月3日,郑东新区CBD未来国际,李经谋说起“下海”经历,低声慢板,听来虽然都是粮食那些事儿,但于无声处听惊雷,可谓波澜壮阔。 1988年,河南成立期货课题组,时任省商管委副主任兼省粮食局副局长的李经谋身不由己被推上改革最前沿。闻讯,亲朋好友一惊非小,“期货”这个打着资本烙印的烫手山芋岂敢触手?夜半相劝的电话苦口婆心:“可别让自己坐在缸沿上啊!” 时年48岁的李经谋还是披挂上阵,他义无反顾,只许必胜。 在改革开放30年大事记中,1990年的年轮上留下了“郑州粮食批发市场成立”这浓重的一笔。 那一刻,世界轰动。美国向全球播报的电波不啻一声春雷——中国要搞期货!中国改革开放的决心不会动摇。日本电视台说,“通过郑州市场的发展,我们看到了中国经济高速发展的前景”。 郑州粮食批发市场甫一亮相,就出手不凡,而鲜为人知的是,当时的批发市场所在,只是偏居郑州西郊华中宾馆的简陋处所,40多名员工挤一辆中轿披星而来,戴月而归。“苦心人,天不负,卧薪尝胆,三千越甲可吞吴”,李经谋用这样的诗句概括那个群体那时直面困难的勇气和决心。 1994年,我国乃至世界上第一份期货专业报纸《期货日报》在郑州创办。 1996年世界期权协会大会上,李经谋被邀请首席发言,这位中国人的发言让座下众多发达国家的期货业专家报以长时间的热烈掌声,期货“中国模式”让他们刮目相看。 抚今追昔,年近古稀的李经谋对媒体给予的“中国期货之父”的称谓坚辞不受,他说,在中国改革开放的早春时节,他和他的同行者只是不经意间成了经济春天的“报春鸟”,衔着中国期货诞生的“春风第一枝”,预报了一个新时代的到来。 第三节 赶海去 1992年,这个新时代到来了!歌中唱道:“一九九二年又是一个春天,有一位老人在中国的南海边写下诗篇。天地间荡起滚滚春潮……”在滚滚春潮里,有一群“赶海”的人,史上称为“92派”,他们用高亢的时代强音,一起唱响了这首《春天的故事》,至今雄踞豫商主流。 郑州三全食品公司掌门人陈泽民就是其中代表。1992年,天命之年的陈泽民辞去省会市级医院副院长的职务,创办了郑州市三全食品厂。“企业名叫三全,就是为了纪念十一届三中全会”,他念念不忘改革开放给予他、给予这个民营企业的机遇。 小小的汤圆为陈泽民带来了数以亿计的财富,更为中国开创了上百亿元的速冻食品市场。2008年2月,三全食品登陆深交所,11月陈泽民个人以17亿人民币的身家,再次登上福布斯富豪榜。 而作为尚属年轻的“92派”,张帆也是被南巡后的创业潮卷下商海的。 1992年,张帆从省直单位事业部门辞职下海,一路顺风顺水,短短几年,坐拥千万。这一时,他才27岁,正如公瑾当年,羽扇纶巾,雄姿英发。然而,1997年,亚洲金融危机爆发,受一家倒闭企业拖累,经年积累,毁于一旦。挫折面前,这个“92派”中的少壮派选择重新再来,变卖了房子、汽车,背上行囊,以一个打工仔的身份,韬光养晦,积蓄资本。2000年回到郑州,重整装饰设计公司,在跌倒的地方,张帆像真正的汉子那样又爬了起来。2008年,张帆荣获全国装修行业杰出贡献人物奖。 “92派”有着与生俱来的责任和坚韧,商海沉浮里,他们“仍愿翻百千浪,在我心中起伏够”。 第四节 海水是咸的 如果说上世纪80年代,改革开放把市场经济大门吹开一条缝的话,那么90年代,大门洞开了。 那当口,《人民日报》发表了《要发财 忙起来》的文章,“钱”字不再是讳莫如深的铜臭之物,“恭喜发财”成了讨喜的问候词,古老的商城郑州忽如一夜春风来,市场上多的是扑通扑通“跳下海”的干部、职工、教师、待业青年及离退休人员。 摄影家王世龙用镜头记录下了那个时期的“商疯”:郑州体育场开放为星期日自由市场,早上7时开门,一小时左右,体育场上摊位全部摆满,摊位从体育场大门“外溢”,长达几公里。据工商部门的不完全统计有10万人之众。 1992年,新华社郑州10月13日电:“星期天哪里去,郑州亚细亚”的说法,现在不灵了,因为成千上万的郑州人潮水般地涌向了星期日自由市场。 然而,商海毕竟是海,好多盲目下海的人呛了水,由此知道了经商的滋味儿,海水又苦又咸。下海,他们还没准备好。 张志相那时从一家国营食品企业的司机岗位上辞职下海,买货车跑运输,可是16年来,努力拼搏却平淡无奇。 乔赢,1994年辞职下海,1995年创办“红高粱”。2002年,因非法吸收公众存款获罪。2004年,筹备郑州、北京红高粱快餐连锁店,最终未果。2005年,红高粱中式快餐乔士烩面亮相郑州,不久因经营效果不好而倒闭,红高粱被加盟商诉诸法院。2007年,乔赢进军网络快餐,同年退出。 对于这位在商海里几经沉浮、屡败屡战的堂吉珂德式的执着商人,媒体忍不住称其为“商界达人”、“快餐狂人”。下海14年,他在每次“呛水”和浮出中,九死而犹未悔地不断修正着自己的“泳姿”,他是真爱那片商海。 2008年,乔再次推出“红高粱”烩面。“有过辉煌,有过挫折,但是,只要有一口气,就不能趴下!”10月10日开业这天,乔赢亲手为第一拨顾客推开了大门。 第五节 海阔心更宽 20世纪90年代后期,像惊蛰后旺长的麦田,郑州商海呈现出企业家阶层整体性的拔节成长。 1995年,省物资厅的中层干部王健下海。“几乎所有的人都觉得我疯了,”王健笑谈,“当时已经是处级干部,开着单位配的捷达车,待遇也不错。”但王健还是“跳了”,凭着管理能力,王健和他的公司赢得了商机。眼观商海未来,他要把企业打造成百年老店。他正在研修中小企业上市的课题,打算用3到5年时间实现上市。 正可谓“海阔心更宽”。 陈勇斌,二十年前还是郑州敦睦路服装批零市场里辛勤练摊的一名小贩。如今,陈勇斌已经是全国服装界不折不扣的响当当的人物,成了商海的骄子,他如此阐释自己“下海”的成功:“之前我靠的是勤奋,要生存就要拼,之后靠的是眼光,走出去,到全国考察。2000年之后靠的是战略和团队。” 搏击商海,他祭出了自己的座右铭:小胜凭智,大胜惟德。 如今,这些“商海弄潮儿”,已在改革开放30年盘点的人物志中横看成岭侧成峰,当全民经商的时代大潮渐渐退去,追忆峥嵘岁月,他们说:“改革,是一个不平凡的历程。” 且别忙喟叹,改革开放恰如大江浪奔,仍在欢腾向前。数风流,看未来。 |

| 下一篇4 |