|

|

|

| 3上一篇 下一篇4 |

|

|

|

||||

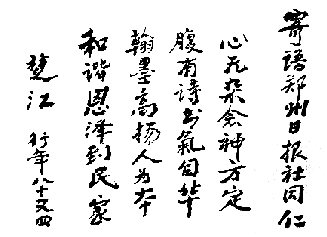

秃笔愿为百姓折 本报记者 董 黎 楚老今年已是八十又三。 1949年《郑州日报》创刊时,他还只是二十岁出头的小青年,倏忽60年,如今,郑州日报社穿云破雨,甲子六十。作为一代老报人,他,也已然耄耋。 报社60周岁生日前夕,一个凉爽的夏日上午,第一代郑报人、《郑州晚报》原副总编辑楚江接受了记者的采访。 坐在老人面前,隔着半个多世纪的时空,我仰着脸,听他讲那过去的故事。 一 “我很幸运,亲身经历了1949年7月1日《郑州日报》的创刊、1961年停刊到1963年10月22日《郑州晚报》的创刊、1967年停刊,再到1981年1月1日《郑州晚报》的复刊这几个重要的历史过程,我自豪的是,报社发展的起起伏伏、报纸成长的风风雨雨,我见证了!” 在他娓娓的叙述里,我看到了那个红色的年代,那些从硝烟弥散后的岁月那端走来的身影,他们,是报人,更是革命者,都有着不怕困难、勇往直前的赤胆忠心。为了革命,他们甚至改名换姓,如楚江老人,他的原名是程远望。 1949年6月,筹备出版郑州日报的时候,楚江从当时的郑州市第三区人民政府调入报社。 创刊之初,让他最难忘的事,是毛泽东主席为郑州日报题写报头,他深情地回忆:“1950年,我们给毛主席写信请求书写报头,并随信寄上一张机关办公用的普通纸条,按照4开4版的报头大小,划了4个小方格。敬爱的毛主席就在划好的方格子里,规规矩矩写了《郑州日报》4个字。看到毛主席的手迹,同志们非常兴奋:人民的领袖替我们想得多么周到啊,他惟恐把字写出格子外会给我们造成一丝一毫的不方便!” 1950年3月30日,郑州日报正式启用毛主席题写的报头。 直到今天,说起这段光荣的历史,老人眼里还闪烁着激动的光芒:“那时,共和国的缔造者、伟大领袖毛主席为我们题写报头,这对大家是极大的鼓舞,尤其是后来,毛主席又为《郑州晚报》亲笔题了报头,这更让我们感动、欣喜!” 楚老说到的后来的《郑州晚报》,是创刊于1963年10月22日的以《郑州日报》为前身的报纸,那时候,受自然灾害影响,《郑州日报》已停办两年,复刊时改名为《郑州晚报》,楚江是新刊的郑州晚报编辑委员会委员之一,时任采访通讯部主任。 二 “那些日子真说得上是激情燃烧的岁月!”楚老兴奋地述说起了《郑州晚报》创刊时人们的工作热情,“那时候国家刚刚走过三年困难时期,大家的心情都很高兴,思想也得到了一定的解放,虽然物质还很匮乏,但办报的思路却很活跃,报纸办得有声有色。” 楚老说,印象最深的是1964年11月至1965年2月《郑州晚报》二版开展的“以衣帽取人是什么思想”的大讨论。这个大讨论在全市商业服务行业中“一石激起千层浪”,读者来信纷至沓来,不到一个月,《郑州晚报》就收到参与讨论的来稿470多件。 说到这里,老人忍不住站起身来去书房找历史资料。资料显示,那时的轰动程度果然不一般:1964年12月10日,新华社就此播发了通稿,第二天,《人民日报》全文刊发了这篇通稿。 回忆当时,楚老掩饰不住骄傲的神情,伸出拇指赞叹:“《人民日报》发了1000多字啊,全面介绍了我们《郑州晚报》发起的大讨论的情况,还报道了郑州商业因此改进服务态度、提高服务质量的先进事例。这对初创时期的《郑州晚报》,是了不起的荣誉!” 这件事使《郑州晚报》在全国小有名气。楚老开心地笑谈:“后来,我们去《新民晚报》、《合肥晚报》学习经验的时候,人家还夸我们说,你们的报纸办得也不错嘛,都上了《人民日报》了!” “那时,我们报道的成功就在于,充分发挥了党报的组织、鼓舞、激励、批判、推动作用。”说到此,楚老语重心长,“做好党、政府、人民的喉舌,坚持群众观点,同时再以引人入胜生动活泼的新闻形式加以表现,这应该是党报始终不变的办报风格。” 1981年1月1日,经历了文化大革命的停刊后,《郑州晚报》再次复刊,楚江任副总编辑,直到1985年离休。回忆自己的新闻生涯,老人谦称:“我只是见证者、参与者之一。” 就是他和他的同事们这样的见证者、参与者,写就了报社难忘的成长篇,他们和他们手中的报纸,经受了历史的一波三折,和新中国荣辱与共,一路同行。 听完这林林总总的故事,望着楚老的皑皑白发,我问:“在报社走过风雨60年后的今天,作为老报人,您的感想是什么?” 楚老沉吟片刻,以诗作答:“天公假我以华年,秃笔愿为百姓折。” 郑报风骨,斯言可鉴。 沧桑岁月,改变了一代报人曾经年轻的容颜,但改不了的,是他们忠诚党的新闻事业、热爱读者的那颗心。 |

| 3上一篇 下一篇4 |