|

|

|

| 3上一篇 |

|

|

|

||||

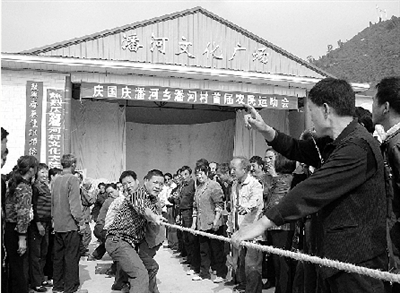

本报记者 余英茂 这样的农民运动会在中原大地随处可见 10月23日,作为全国唯一一位农民代表,到山东济南参加全国群众体育先进个人代表表彰大会、受到胡锦涛总书记亲切接见的灵宝农民梁金牛,在应邀观摩第十一届全运会后载誉归来。 梁金牛义务举办农民篮球联赛18年,在中原大地上,像他这样热心从事体育的农民可谓层出不穷:巩义农民马振龙20多年来,自筹资金举办了14届农民运动会、焦作的群众体育赛事每年达150场以上、鲁山县农民举办的摩托车障碍赛、宝丰县的民间汽车越野赛也相当红火…… 近年来,随着生活水平的提高,体育健身意识深入人心,昔日曾经面向黄土背朝天的农民兄弟,如今也兴起了体育健身热潮,全省乡村体育活动开展得如火如荼,各种体育赛事丰富多彩。 不过,体育场地和设施短缺、资金来源单一、乡村体育组织和活动带头人匮乏等问题,却在困扰着我省乡村体育事业的长足发展。 乡村体育活动火暴中原 地处豫西的三门峡市陕县大营村是个偏远小村,让人羡慕的是,该村多次吸引了全国性的体育大赛在这里举办,当地农民足不出村就能一饱眼福,观赏到高水平的体育赛事。 2002年全国男子篮球联赛在三门峡市举行,期间有两场比赛应邀移师到大营村进行比赛。2004年10月,全国青年女篮联赛决赛选择大营村作为分赛场,进行了为期7天的28场比赛,先后吸引观众10多万人次。去年,首届中国CBO小康村篮球赛全国总决赛也在该村举办。该村还先后承办了4届全省农民篮球赛,还有全省迎“回归”职工篮球赛、三门峡市“双拥杯”篮球赛、陕县职工运动会、陕县农民运动会等赛事活动。 让大营村人引以为荣的,还有该村村民自建的全省第一个“农民体育中心”。大营村农民体育中心初建于1992年,先后两次进行扩建,总投资390万元,占地1.1万平方米,可容纳观众5000余人,配备了电控升旗、LED大屏幕显示系统等先进设施,是一座功能齐全的标准体育场馆,可开展多项大型体育比赛和文体活动,硬件设施在全国各乡村堪称一流。 齐全的体育设施,丰富的体育项目,使大营村农民参与体育运动的热情日益高涨,大营村党委书记陈玉顺介绍说,该村成立了农民体育协会,下设群众体育活动组织12个,村委会每年投入10万元用于开展体育活动。从1992年起,该村每两年举办一届“大营杯”篮球邀请赛,至今已成功举办7届。目前全村每天参加体育健身的群众达3800多人,占总人口的40%以上。最近3年,大营村举办各类体育比赛50多场次。 独特的“大营现象”引起了外界的广泛关注,全国农民体协主席肖鹏特意为大营农民体育中心题名,国际奥委会执委何振梁率团来到大营村实地考察后,挥笔题词:只有农民体育发展了,才有真正的全民体育。 “体育下乡、篮球进村”,不只是大营村一地的风景。农闲时节,河南各地的运动场上时常活跃着众多农民兄弟的矫健身影,各种乡村体育赛事进行得热火朝天,既有篮球、乒乓球、羽毛球等传统体育项目,还有挑粮食、拔河、踢毽子、跳绳、陀螺等富有农家特色的体育表演项目和比赛,给农民兄弟带来了运动的快乐。 汝州市临汝镇东营村的“东营杯”篮球邀请赛,自2002年举办以来,一年比一年红火,吸引了郑州、洛阳等地的十余支球队参赛,已成为远近闻名的乡村赛事。每逢比赛,汝阳、伊川、登封等周边县市的数万名群众开着拖拉机赶来“观战”,赛场被围得里三层外三层水泄不通。 最初,该村只有几位篮球爱好者偶尔凑到村里的土篮球场上切磋。久而久之,越来越多的青年人从观众变成了球迷,各村民组之间展开了球赛。2005年,该村投资70多万元建起了5000平方米的灯光球场后,每天几乎都有人打球,夜晚不到10点不收场,村里的篮球爱好者逐渐发展到300多人,有十多个农家子弟就读于各类体校。 打球的人多了,水平提高了,当地农民不满足于“窝里斗”,他们“走出去请进来”:组队参加邻近地区的农民篮球赛和全省农民篮球赛,还到武汉体育学院请来教练进行指导;为了公平竞赛,他们从城里请来几位国家一级裁判执法,还在平顶山电视台发布赛事广告,将参赛邀请书发至全省各地…… 过去农闲时,东营村人没有什么文体活动,就聚众喝酒赌博,搞得夫妻反目邻里不和。篮球运动不仅使东营人身强体健,还带动了邻里和谐、经济发展。在同外界交流球技、广交朋友的同时,东营人也开阔了眼界,获得了辣椒、大棚菜等市场供求信息。目前,东营人的生意做到了周边和省外,占据了郑州、西安、武汉等地辣椒加工市场的最大份额。 生活奔小康,身体要健康。据省体育局统计,如今,我省每年的群众体育活动有1000项次以上,经常参加锻炼的体育人口达3000多万,占总人口的35%,全省经济欠发达地区的农村体育人口比例为12.65%,大大高于全国农村体育人口7.13%的比例。国家体育总局群体司一位负责人说:“河南的群众体育已经走进全国先进行列。” 农民体育品牌呼之欲出 经过长期发展,目前,各地乡村已经形成了一批叫响全省及周边地区的拳头体育赛事:豫西、豫北的农民篮球赛,鲁山、登封、沁阳等地的登山活动,信阳的赛龙舟,平顶山的农民汽车拉力赛、摩托车障碍赛等,都是我省乡村体育的亮点,一大批河南“乡村体育品牌”呼之欲出。 去年春节,河南省农民篮球赛迎来了6岁“生日”。这项广受关注的传统赛事,已成为全省春节期间农村体育活动的“重头戏”。随着报名参赛的队伍逐年增多,去年这项赛事被安排在陕县、光山县两地同时举行。 改革开放以来,豫西的农民篮球赛蒸蒸日上,村与村之间、乡与乡之间的球赛精彩纷呈,影响日益扩大。三门峡的农民篮球赛被誉为中国的“乡村NBA”,去年春节期间,全部比赛场次超过2000场。灵宝农民热爱篮球是出了名的,当地还发生了一个“抱薪救场”的感人故事:1999年春节,灵宝焦村镇东仓村办起了农民篮球邀请赛。然而,天公不作美,一连下了几天大雪,眼见开赛之日就要到了,球场还是泥泞一片。村干部正在犯愁,村民们纷纷抱来自家的柴火,铺满了球场,燃起熊熊大火,硬是把球场给烤干了! 在巩义市米河镇,农民马振龙是一个知名度颇高的人物,而且在当地还形成了“振龙”品牌效应。 马振龙小时候体质较差,经常感冒。从1978年起,他每天清晨坚持跑步锻炼身体。天长日久,他的身体逐渐硬朗起来。现在,56岁的马振龙和年轻人比赛5公里长跑,居然能够一路领先。 尝到体育锻炼的甜头后,马振龙决定组织农民运动会,引导更多的农民来锻炼身体。从1987年开始,他自筹资金举办“振龙杯”农民运动会,至今已成功举办了14届。 随着马振龙20多年来痴心不改办运动会,体育在当地逐渐走村串巷,登堂入室,“振龙”品牌也越叫越响亮。米河镇副镇长范幸运介绍说:“现在,提起马振龙,米河人是无人不知,‘振龙’已成为我们镇的一个品牌,具有很大的影响力和凝聚力。” 而在闻名全国的“篮球城市”焦作,近两年来,该市把农民体育健身工程列入年度政府十大实事,建成农民健身工程1000多个,篮球场遍布城乡,全市共有篮球学校11家、篮球队1000余支,长年参加篮球活动的人达50余万,每年的体育赛事活动在150场以上,“月月有活动,阶段有高潮,常年不断线”,是该市乡村体育活动的显著特点。篮球已成为焦作一个响当当的体育品牌,其篮球竞技实力在全省首屈一指,在全国也处于领先地位。 我省的多个民间汽车越野赛、摩托车障碍赛,都是由农民发起的,已连续举办多年,成为知名度较高的乡村赛事。鲁山县瀼河乡尹村的农民摩托车障碍赛已成功举办3届,吸引了外地的70余名农民摩托车爱好者参与其中。宝丰县的民间汽车越野赛也是车手云集,声名远扬,郑州、许昌、平顶山等地的车手也前来助兴,观众达3万人之多。 欣喜背后也有不足 河南有6345万农村人口,占总人口的63.97%,是个农业大省。我省的乡村体育事业虽然亮点颇多,然而,存在的不足之处也不容忽视。 记者在采访中发现,我省的乡村体育场地、设施总量较少,大多比较简陋,经济欠发达乡村的体育场地和设施更是严重不足,喜爱体育的农民只得在庭院、空地等场所进行活动。第五次全国体育场地普查表明,全省农村人均体育场地面积仅有0.014平方米,远低于1.03平方米的全国人均体育场地面积。 为此,从2006年起,我省逐步加大投入,开始实施以建设“一场两台”(一个室外篮球场和两张室外乒乓球台)为主要内容的农民体育健身工程,仅在2006年,全省完成农民体育健身工程近2000个。省委、省政府提出了“万村农民体育健身工程”的规划,计划在“十一五”期间完成五分之一行政村的农民体育健身工程,使我省的农村体育设施高于全国平均水平,初步改变乡村体育设施匮乏的局面。 据统计,我省的学校体育场馆占全省体育场馆的60%,这些体育场馆和设施除了满足学生体育教学需要,如果能向公众开放,无疑会缓解社会体育场地和设施不足的矛盾。目前,省体育局正在与省教育厅联合开展试点,逐步推进全省的学校体育场馆向社会开放。 我省农村体育事业亟待解决的另一个问题是,很多乡村没有成立相应的农民体育协会,体育活动处于无组织、缺乏引导状态,能够提供体育健身指导的乡村专业体育人员和组织民间体育活动的热心人更是凤毛麟角。乡村开展的短期体育活动多,长期性的活动少,影响了农民参加体育活动的主动性和积极性。 资金来源渠道狭窄、筹集困难,也是制约我省农村体育发展的一大客观因素。记者了解到,宝丰县的民间汽车越野赛、鲁山县农民举办的摩托车障碍赛、汝州市的“东营杯”农民篮球邀请赛,都是通过当地农民的积极运作,得到了部分热心商家的出资赞助,得以顺利举办的。单一的资金来源万一“断流”,农村体育赛事就很可能夭折。 “民间萨马兰奇”的烦恼 说到农民办体育的酸甜苦辣,灵宝市焦村镇卯屯村农民梁金牛很有代表性。 1991年,为了丰富村民的业余生活,痴迷体育的梁金牛组织了村业余篮球邀请赛。赛事一办就是18年,逐渐扩大为80余支农民球队参加的篮球联赛,卯屯村也成为“中国农民篮球运动第一村”,打篮球的农民达500多人。 梁金牛为筹划一个又一个赛事苦苦奔波,成为农村义务体育工作者,被誉为“民间萨马兰奇”。这次全国表彰大会上,仅有两位个人代表发言,他是其中一位。 农民办球赛,既无报酬也无经费。虽然球赛参赛者都是食宿自理,但还是有一些省不掉的花费,为了组织球赛,梁金牛经常自掏腰包。 梁金牛曾试着向政府部门申请经费,却是无功而返。他也尝试过走市场化路子,成立了体育产业开发公司拉广告和赞助,虽然吸引了个别企业冠名赞助了一些奖品,但这对于球赛来说无异于杯水车薪。迫不得已时,他只得找两个儿子要钱,儿子们支持父亲,但他们在经济上也不宽裕。 2006年,老梁在焦村镇组织了一个月的篮球对抗赛,球赛结束时,奖品还没有着落,老梁只得赊了1000元的篮球、锦旗作为奖品。这笔钱到现在他也没能还上。 梁金牛经常出席体育表彰会,却没有像样的衣服出门。10月初,灵宝市教体局通知梁金牛赴济南出席全国表彰大会,给了1000元钱让他买西服、衬衣和领带。老梁舍不得花完,用200多元钱买了衬衣和皮鞋,借了身西服和领带。 老梁家的4间瓦房是1982年盖的,有两间漏雨,雨天要用水缸接雨。为了谋生,60岁的老梁只得和老伴外出打工,被人介绍到灵宝市体育馆看大门,每月工资合起来仅有几百元。 梁金牛离家后,因为没有稳定的经费来源和热心人组织,当地的乡村赛事逐渐冷落。 梁金牛说,体育的发展应该是金字塔模式,基层体育是基础,只有把基层体育搞好了,将来才能培养出更多的优秀运动员。他愿意为发展农村体育作贡献,如果每月能得到几百元工资,自己不用打工了,就能全身心地发展乡村体育。 |

| 3上一篇 |